-

Сообщения

-

10 часов назад, Kamal сказал:

Уалейкум-ассалам! Очень приятно встретить на страницах форума потенциального своего родственника.

К сожалению, в соцсетях не зарегистрирован, тем не менее, могу привести кое-какие воспоминания на счёт Муйнака. Оба родители из Муйнака, сам родился в Нукусе, где до сих пор мои родичи проживают. Уехал в 1980 году в Москву учиться и, можно сказать, фактически остался, так как в середине 90-ых возвращался домой, думал навсегда, но не заладилось, уехал обратно, сперва в Казахстан, а дальше в РФ. Может, слышал о таком родственнике, который кочует вдали от родины?

По словам родителей, нынче в Муйнаке родственников не осталось, хотя, многих я не знаю. Мои бабушка и дедушка жили в деревне Порлытау, ещё в Таллыке кажется кто-то жил, так как хорошо помню оба эти названия, ну и в Муйнаке много родичей было, сперва летели из Нукуса в Муйнак, там останавливались на день-два и дальше ехали к деревне. По-детски было очень интересно, так как до деревни добирались на катерах, а зимой по льду.

В общем, есть ли в этих деревнях у тебя родичи, которые когда-либо жили там? На счёт Муйнакских родичей, где они жили, помню название Марат, только не знаю это улица или как, помню, недалеко был аэропорт.

Про такого родственника ничего мне неизвестно к сожалению

Может вы знаете моего дедушку Атабаев Мырзабай и бабушку Садыкова Зербиби. В махалле Жайхун (рядом с аэропортом) кажется живут родственники, Махсет и Гульшат

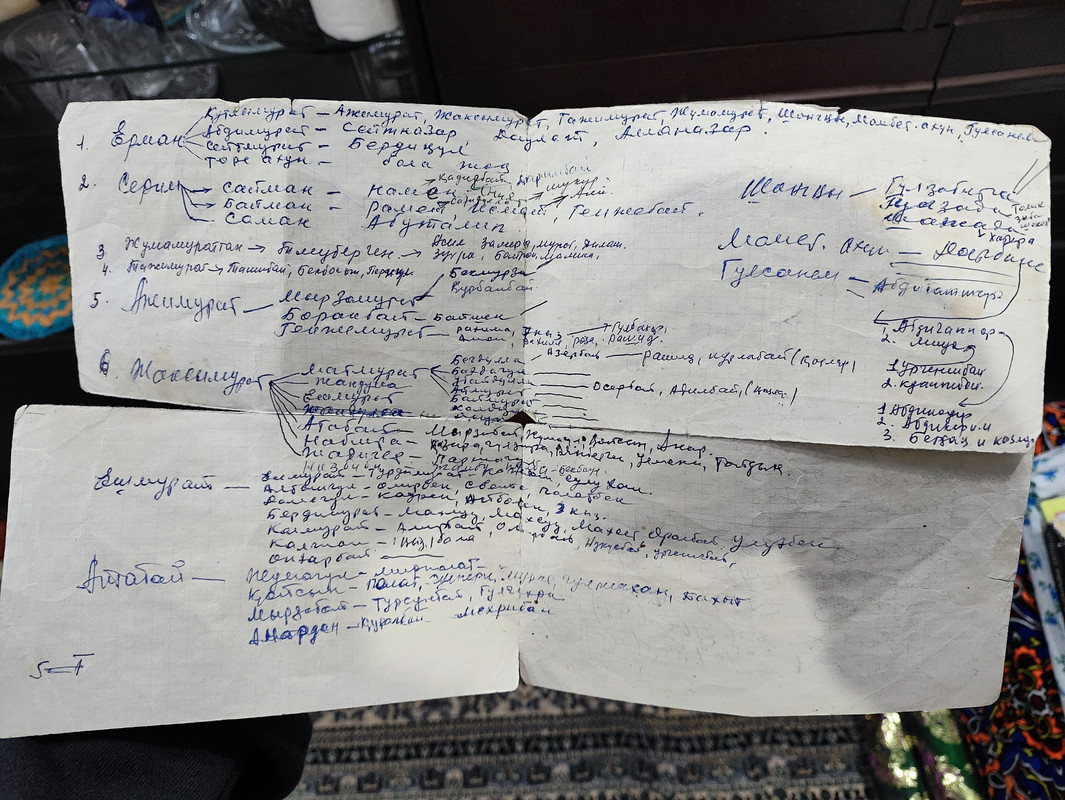

Это дед давным давно написал семейное древо, может узнаете кого либо (я ничего не понял из за почерка)

-

Jagalbay 91

Цитаталетом 1586 г., тайбуга УразМухаммед описывал могущество ногаев следующим образом: «А нас, мангытцких людеи, с Шихмомаевыми детми сорок тем, и толко схожась с Казыевыми улусы и свестяся с крымскими людми, соединачився, все вместе будем, и нас будет сто тысяч тем»

Трепавлов В.В

ЦитатаВ одном из документов первой половины XVII в. падчерица касимовского царя Арслана б. Али, и сестра казахского царевича Ураз Мухаммеда б. Ондана Ай-ханыш называется дочерью Ондана б. Шигая. При этом Ондан именуется ногайским царем [5, с. 103–104]

Беляков А.В.

-

Kamal 856

Продолжая тему о бывшей ногайскости каракалпаков. Тут большая статья, здесь выкладываю только отрывок, кому интересно можно пройтись по теме "каракалпаки и черные клобуки -вопросы преемственности". В этой отрывке есть сведения от Вамбери о том, что султаны "ногаев" были каракалпаками. Поэтому, это интересный вопрос, достойный к изучению, так как, если султаны от каракалпаков, то почему Орда называется Ногайской:

...продолжение

Согласно собственному своему преданию, каракалпаки ведут свое происхождение от ногаев1 и древнейшей (известной им) родиной своей считают правобережье Волги, „между Астраханского и Казанского царств".1 2 Причиной выселения каракалпаков с берегов Волги, по одному сказанию, явилось разрушение принадлежавшего им города Булгара Тимуром („Миртамур", т. е. эмир Тимур, как в Средней Азии называют Тамерлана).3 По другому преданию каракалпаки выселились вследствие военных событий, связанных с завоеванием русскими Казани.4 Существует также предание (записанное значительно позже) о том, что предками каракалпаков построен город Казань, откуда они затем были вытеснены вследствие происходивших там смут.5 Перейдя таким образом на левый („бухарский") берег Волги, каракалпаки, по преданию, направились к Аральскому морю и, обойдя его с севера, расположились затем в низовьях реки Сырдарьи6 Вамбери, в бытность свою в Хиве в 1863 г. слышал от каракалпаков рассказ о том, что „султаны ногаев" в прежнее время были из каракалпаков.7 Приведенными данными исчерпываются все основные указания каракалпакских преданий относительно древнейшего периода жизни этого народа.8 Повидимому для придания большего авторитета народному сказанию, ему уже в XVIII в. пытались приписать книжное происхождение (,,в татарских книгах пишут"). 1 Если не придавать значения сомнительному рассказу о городе Булгаре, то можно отметить, что предание довольно правдоподобно изображает события конца XIV в., к которому, как известно, относится знаменитый поход Тамерлана против Золотоордынского хана Тохтамыша (1395 г.). Результатом военного поражения Тохтамыша явилось не только разрушение ряда городов Золотой орды, включая сюда и столицу ее Сарай, но также массовое передвижение кочевого населения. Последнее обстоятельство было вызвано, с одной стороны, бегством племен, потерпевших поражание на стороне Тохтамыша и стремившихся теперь спастись от окончательного истребления, а с другой желанием Едигея предохранить силы своих сторонников от возможных посягательств со стороны Тимура. С этой целью Едигей тайно от Тимура распорядился, по словам Ибн-Арабшаха, чтобы все его приверженцы и сочувствующие племена спешно откочевали в глухие отдаленные места, нигде не останавливаясь на своем пути, чтобы избежать нападений со стороны войск Тамерлана.1 2 Обращение Едигея должно было, разумеется, относиться в первую очередь к тому племени, из которого он происходил сам, именно к мангытам (ногаям),3 и от которых, как указывалось выше, ведут свое происхождение и каракалпаки. Потомки Едигея, как известно, управляли ногаями на протяжении двух последующих столетий (XV и XVI), вплоть до того момента, когда они подчинились окончательно русским и потеряли свою самостоятельность.4 Может показаться, что, допустив наличие родственных связей каракалпаков с ногаями (мангытами), как это указывается в предании, мы в силу этого должны будем отрицать родство каракалпаков с кипчаками, поскольку ближайшая родословная последних ничего общего с мангытами не имеет.5 Между тем, как видно из предыдущего обзора, кипчаки являлись единственным племенем, в среде которого могли в том или ином виде сохраниться остатки печенежских племен. Таким образом отвергать связь каракалпаков с кипчаками было бы равносильно тому, чтобы притти к отрицательному решению вопроса о связи каракалпаков с племенем средневековых „черных шапок". Однако такое решение вопроса было бы допустимо лишь в том случае, если бы между кипчаками и ногаями не существовало связи. В действительности же название „ногаи" имело первоначально политическое, а не этническое значение, так как в состав ногайских улусов входили не только мангыты, но и целый ряд других тюрко-монгольских племен, включая и часть кипчаков.1 Наиболее ранние данные о родовой структуре каракалпаков1 2 также указывают на разноплеменность их состава и в частности на наличие среди них мангытов кипчаков,3 уйшунов и других племен, входивших в XVI — XVII в. в состав ногайцев. Это обстоятельство заставляет нас более подробно остановиться на вопросе о близости каракалпаков с ногаями в прошлом, о чем говорят как народные предания, так и изложенные выше выводы европейских исследователей, включая сюда и современных языковедов-туркологов.4 Исторические сведения о прошлом ногаев в XV в. настолько отрывочны, что позволяют говорить только о немногих отдельных фактах Ногаи занимали чрезвычайно выгодное положение между Золотой ордой и восточными ее областями, носившими название Белой орды. В связи с этим ногаи имели возможность играть весьма значительную политическую и торгово-посредническую роль как в казакских степях, так и на территории среднего Поволжья.5 В конце XV в. ногаи на востоке принимают участие в борьбе Мухаммеда-Шейбани с Бурундук-ханом1 и почти в то же время они осаждают Казань, с целью свержения сидевшего там московского ставленника Абд-ал-Лятифа.1 2 Еще более значительную роль ногаи играют в первой половине XVI в., когда они совершают, совместно с казанскими войсками, нападение на Нижний Новгород,3 не прекращая в то же время своих политических сношений с Москвой и Крымом, и ведут самостоятельную поли тику в отношении Казанского и Астраханского ханств. Торговые сношения как с Москвой, так и с Казанью носят в этот период весьма оживленный характер. В такой же мере тесные отношения имеются у ногаев и с Средней Азией. Очертить территорию, которая занималась ногайскими улусами в данный период, довольно трудно, так как районы их кочевий были разбросаны на большом расстоянии от их центра, находившегося в отдельные периоды или в низовьях Волги или в районе Сарайчика (на Яике). На востоке ногаи кочевали по левую сторону реки Яика, на северо-западе они доходили до Казани4 и дальше на восток охватывали долину реки Камы.5 В 1535 г. часть ногайцев занимала своими кочевьями также правобережье Волги, являясь таким образом полным хозяином низовьев этой реки. Сохранившиеся официальные документы показывают, что ногаи широко пользовались выгодами своего территориального положения, принимая участие в той оживленной торговле, которая происходила в этот период между Средней Азией и бассейном Волги.6 О степени политической независимости ногайских князей можно судить потому, что, несмотря на близкое соседство Астраханского ханства, они собирали в свою пользу торговую пошлину с провозимых по Волге това ров.7 Иногда, как видно из тех же документов, они на почве распределения собираемых сумм сталкивались с Астраханским ханством, становясь с ним во враждебные отношения.8 Завоевание русскими Казанского и Астраханского ханств оказала большое влияние на экономическое и политическое положение ногаев, поставив их в. полную зависимость от Москвы. Известно, насколько большое значение имело подчинение Астрахани для развития торго вого капитала Московской Руси и распространения его на восток от Каспийского моря. Уже в 1556 г. среди ногайцев стали говорить о том, что „нынче государь взял всю Волгу до моря, а ужо Сарайчик возьмет и Яик весь и нам всем быти от него же взятым".1 Князь ногаев Исмаил-Мурза жалуется, что астраханский воевода поставил в устье Волги своего д а р у г у (сборщик налогов) и берет себе цели ком тамгу (пошлину с торговцев), лишив его той части, которой он раньше пользовался.1 2 Сужение пастбищ и поборы астраханского воеводы в значительной мере ухудшили хозяйственное положение массы кочевников и усилили взаимную вражду за власть между представителями правящей группы. Среди ногайцев возникают две партии, из которых одна является сторонницей Москвы, а другая ориентируется на Среднюю Азию. Представители последней партии группировались главным образом в восточной части ногайской территории, на Яике и на восток от него. В результате постоянных внутренних войн между партиями скотоводческое хозяйство пришло в пол ный упадок, связанный с массовым разорением кочевого населения. „Улусы наши животиною обмерли и голодные есмя", пишет Исмаил Ивану IV.3 В основе ожесточенной борьбы между двумя названными партиями лежали причины хозяйственного характера, именно эконо мическое тяготение к Москве западной части ногайских улусов и тесная торговая связь с Средней Азией их восточной территории. Это формулируется следующим письмом Исмаила к брату его Юсуфу, представителю враждебной ему партии: „Твои люди ходят торговати в Бухару, а мои люди ходят к Москве, и только мне завоеватися (с Москвою) и мне самому ходить нагу, а которые люди и учнут ме- рети тем и саванов не будет".4 Потерпев неудачу в борьбе с московской партией, противники ее всегда имели возможность подвинуться со своими улусами на восток, в казакские степи, как это было например в 1557 г., когда племянники Исмаила ушли за Яик и нашли себе защиту среди казаков. 5 6 Положение главы московской партии также было весьма шатким, судя по сообщению Исмаила о том, что, когда его люди переходят на правый берег Волги, их астраханские власти задерживают из опа сения, чтобы они не ушли в Крым, а когда улусы направляются в сторону Яика, их также подвергают стеснениям, подозревая в намерении перейти в Ургенч (Хиву).0 Та часть ногаев, которая находилась в самом устье Волги, подвергалась стеснениям со стороны астраханских властей, на что также встречаются жалобы в имеющейся переписке. 7

-

Kamal 856

21 час назад, jakhangir2003 сказал:@Kamal Здравствуйте, я тоже из рода Колдаулы кызылаяк, мои дедушка и бабушка из Муйнака, можем ли мы с вами поговорить в телеграмме? Если вам не сложно

Уалейкум-ассалам! Очень приятно встретить на страницах форума потенциального своего родственника.

К сожалению, в соцсетях не зарегистрирован, тем не менее, могу привести кое-какие воспоминания на счёт Муйнака. Оба родители из Муйнака, сам родился в Нукусе, где до сих пор мои родичи проживают. Уехал в 1980 году в Москву учиться и, можно сказать, фактически остался, так как в середине 90-ых возвращался домой, думал навсегда, но не заладилось, уехал обратно, сперва в Казахстан, а дальше в РФ. Может, слышал о таком родственнике, который кочует вдали от родины?

По словам родителей, нынче в Муйнаке родственников не осталось, хотя, многих я не знаю. Мои бабушка и дедушка жили в деревне Порлытау, ещё в Таллыке кажется кто-то жил, так как хорошо помню оба эти названия, ну и в Муйнаке много родичей было, сперва летели из Нукуса в Муйнак, там останавливались на день-два и дальше ехали к деревне. По-детски было очень интересно, так как до деревни добирались на катерах, а зимой по льду.

В общем, есть ли в этих деревнях у тебя родичи, которые когда-либо жили там? На счёт Муйнакских родичей, где они жили, помню название Марат, только не знаю это улица или как, помню, недалеко был аэропорт.

-

В 19.04.2024 в 16:32, Лимфоцит сказал:

https://www.theytree.com/tree/C-F3881

Вот наши возможные потомки древних уйгур , кто они ,коныраты?

Да, возможно они коныраты. Я думаю что коныраты потомки древних уйгур. Так как коныраты потомки племени угу. А этноним угу (wugu) связан с уйгурами (wuguli) и огузами.

-

-