-

Постов

2560 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

47

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Весь контент Ермолаев

-

Уважаемый Шимарат, во-первых, не надобно здеже использовать глаголы в повелеительном наклонении. Ощущение, что вы мне приказали это сделать. Во-вторых, я вам привел уже список, однако без перевода, ибо нам он не дан. Единственное знаем, что это какие-то числительные. Вот список с чувашскими интерпретациями Мудрака: "тоутомъ" <= чув. "tъʷvatъm/тӑваттӑм" (четвертый); "читемь" <= чув. "śičəm/ҫйччӗм" (седьмой); "твиремь"; <= чув. "təberəm" (второй); "вечемь" <= чув. "viśəm/вйҫҫӗм" (третий); "алтомъ" <= чув. "oltъm/улттӑм" (шестой). Все вопросы уж ув. Мудраку - его работа. Ну, в современном чувашском "девятый" будет как "таххӑрм(ӗш)", что далековато от "твиремь", в отличие от чув. "təberəm" (второй). Здесь "алем", конечно же, прилагательное "передний; начальный", но понимать в данном случае надо именно как числительное "первый" (первый месяц; начальный месяц; передний месяц). Тут в общем не суть важно.

-

Ув. Шамират, заимствование числительных вообще ни для кого не естественно. Это же, например, не "мёд", который монголы раньше никогда не видели, а познакомились с ним у тюрков (отсюда и тюркизм в монг. "бал" -"мёд"). Это простые числа - одна из важнейших частей базиса языка, которая практически не перенимается. Какие числительные по вашему там якобы индоевропейского происхождения? К тому же, если большинство числительных собственно тюркские, то уж тогда приведите свои интерпретации, что ли. Где это в собственно тюркских языках такие числительные, как "тоутомъ"; "читемь"; "твиремь"; "вечемь"; "алтомъ"? Впрочем, крайне сомневаюсь, что найдется что-то лучше чувашской интерпретации, которая уж прекрасно согласуется с имеющимися записями. Вот, значит, еще и достопочтенный Михаил Сириец. А теперь сопоставляем с сообщениями вида "язык Хазар не сходен с языком Турок..." (аль-Истахри) и, что особенно интересно, "язык чистых хазар не похож на язык турецкий" (ибн-Хаукаль). Заметьте, указание, что именно язык "чистых" хазар не похож на собственно тюркский, тогда как язык "нечистых" по идее уже должен быть похож. Отсюда и вывод, что настоящие хазары говорили на языке из огурской группы, а другие "хазары" - на языке собственно тюркской группы (именно их язык и был дан в списке ув. Ындыра).

-

Думается, что имеем дело с двумя частями одной и той же культурной общности (дунхусской), которую можно разделить на оседлый восток (Дунбэй) и кочевой скотоводческий запад (Бурятия, Монголия), при этом обе части, видимо, очень активно влияли друг на друга: отсюда и земледельческие триподы у кочевого запада. Да и на этом западе особо-то земледелием и не позанимаешься, все таки регион действительно для скотоводства больше всего пригоден, а уже Дунбэй - житница земледелия. Две столь различные в культурном плане части дополняли друг друга как кусочки пазла. Благодаря кооперации кочевого запада и оседлого востока "плиточники", видимо, так долго "гегемонили" в регионе и процветали (пока не пришел шаньюй Модэ). Кстати, похожую кооперацию оседлого и кочевого типов хозяйства мы наблюдаем и у хунну с их в целом кочевом быте, однако в добавок к этому с большим количеством оседлых поселений, целых городищ. Вот также хунну, как ранее до них дунху, дополняли свою кочевую культуру преимуществами оседлого типа хозяйства. Вот оно счастье-то!

-

Нет, не совсем правильно выразился: наши предки не знали меда до перенимания традиции бортничества у тюрков (самыми искусными бортниками лично я считаю удальцов-башкиров), ибо в монгольском нет собственного понятия о "мёде", а только заимствованное из тюркских языков слово. А вот и правильно, что чураться какого-либо типа хозяйства, hайн-аха. Вон наши предки - носители культуры каменных ящиков Дунбэя, т.е. Дунху: "Плиточные могилы Дунбэя составляют еди- ную культуру вместе с поселениями, выражен- ными мощным культурным слоем и занимаю- щими большую площадь. Население проживало в землянках с обожженными и утрамбованными стенами, пол обжигался и обмазывался глиной. Сверху землянки перекрывались деревянными плахами. На поселениях раскопаны многочис- ленные хозяйственные ямы. Из находок поража- ет обилие сосудов типа триподов. Сельскохо- зяйственные орудия представлены мотыгами, зернотерками, курантами и терочниками. Для территории распространения дунбэйской брон- зы характерны шлифованные каменные нако- нечники плугов и бронзовые серпы, близкие по типу к шиферным серпам. В могилах обнаруже- ны остатки растительной пищи, чаще всего зер- на проса. Есть археологические свидетельства, указывающие на возможность разведения риса. В одной из могил найдена чаша с отверстиями на дне, аналогичные предметы в Корее и Китае применялись для распаривания риса. Кости жи- вотных в основном встречаются на плитах крышки ящика захоронения – преобладают че- репа и нижние челюсти собак и свиней, кроме того, попадаются кости быка, овцы и оленей. Фауна поселений состоит из костей этих же жи- вотных – свиньи, собаки, лошади, быка и овцы" Да у меня мой hайн-эсэгэ, вон, свиней разводил. Всех перерезали, правда. Теперь папа токмо земледелием занимается - картошечку да помидорчики выращивает.

-

Очень сомнительная семантика для монг. "город; крепость" и т.д. Скорее уж протомонгольское "balaga-sun" (город; крепость; городище; развалины; городок; поселок) образовалось так: протомонг. "barilаga" (стройка; строительство; постройка) + "-sun" (используется при обозначении чего-то защищающего от внешней среды: "kali-sun" - кожица; скорлупа; оболочка; корка; плева; "duru-sun" - лыко; береста; "kormu-sun" - тонкий шелковый платок) => "barilаga-sun" => "balilаga-sun" (переход "r" => "l": аналогично протомонг. "multura" => халха-монг. "multla" - вывихивать; выкручивать) => "balаga-sun" (слияние двойного "l"; редукция безударного "i": аналогично "balaga-sun" => халха-монг. "balgas") - "защищенная стройка", "огороженная стройка" и т.п., в общем "крепость". По крайней мере семантически оправдывается. "Мед" таки у нас тюркизм. Наши предки бортничеством не занимались: Proto-Turkic: *bạl Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: honey Russian meaning: мед Karakhanid: bal (MK Suvar, Kypchak, Oghuz) Turkish: bal Tatar: bal Middle Turkic: bal (Sangl.) Uzbek: bɔl Uighur: bal Azerbaidzhan: bal Turkmen: bal Khakassian: pal Shor: pal Chuvash: pɨl Kirghiz: bal Kazakh: bal Noghai: bal Bashkir: bal Balkar: bal Gagauz: bal Karaim: bal Karakalpak: bal, pal Salar: pal Kumyk: bal

-

Настало время реконструкций Старостина! Первое упоминание усуней, как я понял, относится ко II в. до н.э. А это голимая Западная Хань. Следовательно иерогливы 烏孫 (совр. "wū-sūn") для II в. до н.э. читалось как западно-ханьское "ʔā-(s)w̥ǝ̄n", т.е. примерно как "а-(с)вэн". Комлекс "w̥ǝ̄" может передавать "u", "o" и им подобные звуки; конечнослоговая "-n" часто передает "-r". Следовательно, возможный прототип для китайской записи может выглядеть как "аsur". Кстати, как гипотеза: полагаю, что "аs-ur" является тюркизированным этнонимом "аs", а точнее преобразованный прибавлением гипотетического пратюркского аввикса множ. числа и собирательности "-uŕ" (сравните: "ог-ур/ог-уз", "кырк-ыр/кырк-ыз", "хаз-ар", "ав-ар", "булг-ар", "хунг-ар" и т.д.). В итоге, истинное звучание этнонима должно быть как "аs-uŕ" (асы). Сравните также название монгольского рода/племени в составе харачинов "асууд" (асы), кои являются потомками пленных аланов.

-

Единственный источник, указывающий на родство (а точнее на схожесть) хазарского и булгарского является тот же Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад аль-Истахри в его труде "Книга путей государств": ...язык булгар подобен языку хазар...". При этом тот же источник в том же варианте повествует: "Язык Хазар не сходен с языком Турок и Персов, и вообще он не похож на язык ни одного из народов (нам известных)". И тут по "турками" разумеются именно собственно тюрки. Такое сообщение не объяснить якобы "венгры=турки", ибо труд составлен в 943 г., а венгры ушли из Причерноморья в 896 г., а также на основании анализа сообщений из "Книги климатов": "Что касается владения ислама, то к востоку от него находится земля Гинд; к западу - владение Рума и примыкающие к нему Армения, Аллан, Арран, Серир, Хазар, Рус, Булгар, Славония и часть Турка; к северу - владение Сина и примыкающие к нему страны Турков; к югу - Персидское море" Видим, что под "Турками" понимаются именно собственно тюрки, а не венгры, ибо Аль-Истахри повествует о соседстве "турков" с Син, то есть с Китаем. И какие тут венгры? Ув. Шамират, так это же числительные, причем порядковые. Знаете, что это значит? Один из важнейших показателей принадлежности языка. Такие вещи называются базовой лексикой и заимствуются очень редко. Так что здесь не влияние европейских языков (тем более, что как-бы чувашские числительные одного происхождения с собственно тюркскими, но только принявшими свой особый вид), а именно родная для дунайско-булгарского языка лексика. Тем более, что помимо этих числительных имеются и другие интересные слова булгарского языка, например, "hyr" (هیر) - "дочь", как пример ротацизма языка языка булгар; сравните, чув. "хĕр" (дочь) и древнетюрк. "qɨz".

-

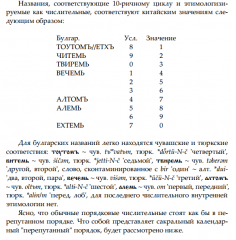

Так я вам и толкую, что это и так видно, что текст на рота-ламдаидальном тюркском, то бишь огурском. Но где, где, Святой Тэнгэр, указания в источнике, что язык, на котором записан стих, является хуннским? Единственное, что показывает дешивровка и интерпретация этого стиха, так это принадлежность сего языка к огурской группе тюркской ветви. И более ничегошеньки. Нам не дано никаких указаний вроде "на языке сюнну" и т.п. По сему, на каких это основаниях вы связываете язык текста стиха с языком хунну, ежели вообще никаких указаний на это не имеется в источнике? Ув. Шамират-аха, не огурские, а хазарские, данные в приведенном ув. Ындыром списке. Хазары в общем-то под вопросом к какой группе относить: к огурской или собственно тюркской. Вот огурские-то как раз таки на то и огурские, что являют нам собой параллельное собственно тюркской группе (я лично хотел бы именовать эту группу "огузской", увидите почему) явление. Возьмем хотя бы этнонимы "огур" и "огуз", которые уж очень подозрительно смахивают на пример рота- и зетацизма в тюркских языках. Также вот интересны числительные дунайско-булгарского языка (а булгары это собственно и есть огуры), которые чересчур уж похожи на чувашские. Под "тюрк." разумеется пратюркский: "Для булгарских названий легко находятся чувашские и тюркские соответствия: "тоутомъ" ⁓ чув. "tъʷvatъm", тюрк. "*dȫrtü-N-č" 'четвертый', "читемь" ⁓ чув. "śičəm", тюрк. "*jetti-N-č" 'седьмой', "твиремь" ⁓ чув. "təberəm" 'другой, второй', слово, сконтаминированное с "bir" 'один' ⁓ алт. *"dui-" 'два, второй, пара', "вечемь" ⁓ чув. "viśəm", тюрк. "*üčü-N-č" 'третий', "алтомъ" ⁓ чув. "oltъm", тюрк. "*altɨ-N-č" 'шестой', "алемь" ⁓ чув. "om" 'первый, передний', тюрк. "*alɨn/m" 'перед, лоб', для последнего числительного внутренней этимологии нет." (http://starling.rinet.ru/Texts/bulgar.pdf)

-

И где здесь доказательства принадлежности цзе к хунну? Данная вами выше интерпретация доказывает лишь тюркоязычность цзесцев. Более ничего. Тем более, что я вам уже писал по поводу неродственности хуцзе/цзе/булоцзи и иже с ними с хунну. Вот это самое: Ув. пр. Добрев, а есть ли основания полагать, что текст на хуннском-то языке? Ведь все таки все дело происходило в целом огуроязычной среде, которую создавали в государствах южных хунну именно "внешние" племена тюркского происхождения, такие как цзе (羯 - ПДК "get" <= огур. "gаr"), которые определенно не были хуннского происхождения, а происходили, по всей видимости, из племени хуцзе (呼揭 = ЗХ "w̥ā-kat" <= пратюрк. "ogаŕ"), которые, как пишет нам сам великий Модэ-даруга: "Благодаря милостям Неба и тому, что командиры и солдаты были на высоте, а лошади в силе, [мы] смогли уничтожить юэчжи, которые были перебиты или сдались. Были усмирены также племена лоуфань, усунь, хуцзе и двадцать шесть соседних с ними владений, и все они подчинились сюнну. Так все народы, натягивающие луки со стрелами, оказались объединенными в одну семью." Под племенем хуцзе, полагаю, надо понимать предков всех тюркоязычных народов, самоназвание которых было, как видим, "ogаŕ" => "ogur" и "oguz". Немного отошел от темы. Так вот, эти "внешние" племена конечно же могли и говорить на языке чужеродных им хунну, но имеется интересное описание определенно тюркского слова "fu-li" (совр. транскрипция), которое переводится как "волк", что определяют хронисты как слово, однако, не "из языка сюнну" или что-то подобное, а как "слово из языка Ся" (http://altaica.ru/LIBRARY/2013/Gabain_1955.pdf - стр. 21), где под "Ся" (夏 -"большой, огромный"; ПДК "gạ̄̀" - возможно, что огур. "gаr", к которому подобрали иероглив с хорошим значением; 夏國 = ПДК "gạ̄̀-kwǝ̄k" = "большое государство" или же "государство гаров/огаров") разумеется, конечно же, группа племен tie-fu. По-видимому, подавляющее большинство так называемых южных хунну было представлено именно этими "внешними" племенами, потомками пратюрков-хуцзе, вошедших как покоренное племя в состав державы Хунну при Модэ, причем в составе там были именно огуроязычные племена. По сути южные хунну - огурский массив племен в целом с небольшой прослойкой собственно хунну. При этом знаем, что южные хунну были разделены императором У-Ди на пять частей, после чего южных хунну часто именовали как "пять частей южных сюнну", а также как ПДК "bṓ-lhāk-kiēj" (部洛稽), что, видимо, является древнеогур. "bullаg-(u)g-аr" - "пять родов/племен", что стало сегодня в чув. как "пиллĕк-йӑх-(ар)".

-

Ув. Уйгур-аха, мое "рьяное" стремление к доказательству огуроязычия гуннов является самым обычным противодействием стремлению ув. Ындыра к, так сказать, не "оттягиванию" (татары в любом случае прямые потомки булгар), а к "отодвиганию" чувашей от их собственной истории. Опять же - истина-то превыше всего, а точнее халха-монгю "бүхнээс илүү үнэн". И не накладывайте свои домыслы на меня. Вы можете процитировать, где это я связывал огуров и гуннов (не хунну!) с монголоязычными народами? Или это вы сами так осмыслили? Все что было между огурами и монголоязычными народами - достаточно длительное соседство, что мы видим в достаточном пласте огуризмов в монгольском языке и монголизмов в чувашском (а монголизмы в огурских языках мы наблюдаем уже в период раннего средневековья, то есть в дунайско-булгарском, что мы видим из монголизмов в венгерском, попавших туда чрез посредство булгаров; а монголизмы эти могли попасть в огурские только до момента исхода огуров на запад, когда по крайней мере в гипотезе хотя бы могли контактировать с монголами). Вот, например, Н.И. Егоров "БУЛГАРО-ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК В ЕВРАЗИЙСКОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ СВОЕЙ ИСТОРИИ" (https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=g11TqhR5NfzxsW5R2ddHmq%2FYQl57InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cubmJjaHIucnUvdmlydF9waXNtL3BkZi9wYWdlMS9zdC8xMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjEzLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk4ODU2OTg3MTQzNTA2MDAxNCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5NjMxODEwNTg3Mn0%3D&page=7&lang=ru): "Огурская эпоха (середина первого тыся челетия до нашей эры - начало нашей эры) является временем формирования основных характерных признаков протобулгарского (огурского) языка. Судя по всему, специфические признаки огурского языка, в первую очередь ротацизм и ламбдаизм, возникли в результате наложения западных диалектов огурско-тюркского (стандартного) языка на восточно-иранский субстрат (возможно, этнически это были динлины, археологически - тагарцы). В начале новой эры огурские племена уходят на запад и появляются в рай оне Семиречья. Однако значительная часть огуров, по всей вероятности, осталась в Западной Монголии и со временем омонголилась и превратилась в ойратов. Огуры (протобулгары) оставили множество лексических заимствований в прамонгольском. В современных монгольских языках и диалектах сохранилось до 500 огурских лексических заимствований. Единичные огурские заимствования выявляются также в самодийских, енисейских и др. языках Сибири и Центральной Азии. Огурские лексические заимствования в монгольских и др. иносистемных языках охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека того времени. Опираясь на них можно с достаточной достоверностью восстановить уровень материальной и духовной культуры протобулгар. На рубеже новой эры, по всей вероятности под натиском сюнну (хуннов), объединенные огурские племена из Западной Монголии через Джунгарские ворота проникают в Семиречъе. Здесь они попадают в анналы истории под автоэтнонимом оногуры и аллоэтнонимом сабиры (Птолемей)" Также вот по монголизмам в булгарском => венгерский, например, из "Вокализмов раннетюркских заимствований в венгерском" А. В. Дыбо (http://www.iling-ran.ru/dybo/1909_vocalism.pdf): Венг. üröm ‘полынь’ MNyTESz 3: 1055, с 1212 г. ПТ *äřen ‘полынь’, чув. arъm, каз. izen (R) ‘трава, которую любят верблюды’, ijzen ‘вид полыни’ (КРС), ‘трава с резким запахом, горьким вкусом, цветет в мае’ (КСТТ) VEWT: 48, Федотов 1: 57–58. Тат., башк., чув. ärəm заимствованы из монг. *erme ‘полынь’: письм.-монг. erme (Less.: 331), халха erem, бур. ürmehe(n), ürmedehe(n), калм. er, ордос. ērme ‘artemisia glauca Pall., d`apres Potanin’, даг. erem, см. KWb: 126, 127, СИГТЯ 2000: 132–133. Ср. еще монголизмы: маньчж. eremu ‘полынь’, хак. irben ‘богородская трава’, як. erbesin ‘названия грубых сортов трав’. В венг., судя по времени фиксации, – ранний булгаризм, или, возможно, ранний кыпчакизм (во втором случае в конечном счете из монг.). Венг. taliga ‘тележка’ MNyTESz 3: 829–830, с 1395 г., 1630 г. taloga. Подобные формы встречаются в румынском и южнославянских языках (болг. талúга, сербохорв. тàљигȇ мн. «повозка, запрягаемая одной лошадью», словен. tolíga, talíga «одноколесная тележка, тачка»). Для объяснения фонетики слова, возможно, следует принять рум. и новые ю.-сл. формы за заимствования из венг., а венг. возводить к дунайскому булгаризму из ПТ *Tälken ‘колесо’, др.-уйг. tilgen, tilken EDT: 499 > ср.- монг. telege(n) SH ‘повозка’ EDT: 499 (ср. также чаг. tälgän ‘деревянная военная машина’, ног. диал. telegen, ккалп. telegen arba ‘двуколка’, обратные монголизмы? СИГТЯ 2000: 534–535 и цит. лит.); а вост.-слав. – Вокализм раннетюркских заимствований … 107 рус. телéга, укр. телíга, др.-русск. телѣга (СПИ), цслав. телѣга, – считать заимствованием, например, из куманского *telegen, которое из монг. Венг. ölyú, ölyv, ёlyv ‘коршун’ Lig. MNyTK 1: 22, MNyTESz 3: 26, с 1055 г. Обычно предполагается заимствование из булг. *elig или *ilegü, заимствованного из монг. *heliγe ‘ястреб, коршун’ (письм.-монг. elije (Less.: 310), ср.-монг. xele’e (HY: 13), iläs (MA), həlē- (LH), халха elē, бур. el’ē, калм. el, ордос. elē, ilē, дунс. helie, баоан. heloŋ KWb: 119, MGCD: 257; монг. > як. elie VEWT: 40); с тем же успехом это может быть раннекыпчакское *elige > древневенгерское *iligi > венг. ölyú. Я тут специально выделил "обычно предполагается заимствование из булг. *elig или *ilegü, заимствованного из монг.", т.е. монголизмы в булгарском домонгольского периода не такая уж и новость для лингвистов, как вы ошибочно полагаете. И почему это гунны и хунну должны были говорить на одном и том же языке? Разве монг. мангуды и каз. мангыты говорят на одном языке? Или совр. найманы у казахов и монголов? Или вот шара-югуры и сарыг-югуры? Ув. Ындыр-аха, миний хань татарын, никакого павоса (без клавиши нужной совсем туго, так что не обращайте внимания на "в" там, где не надо) нет, не было и не будет. Просто, в жизни не думал, что надо будет доказывать то, что в реконструкциях используется не пиньинь, а МВА, где "j" - палатальный аппроксимант. Ну так, я вот тоже стараюсь таки, правда в плане хунну (сейчас вот переделываю хуннский глоссарий, большую кучу новых лексем добавилось, но там в плане антропонимов, а это так себе материал). Только цель-то у меня не "сокрушить" тюркскую версию, а только обосновать монгольскую. Не более. А у вас именно "сокрушить" огурскую теорию, т.е. выдвинуть чувашей из их же истории (сочувствую я им: вот аналогично ув. Кайрат-аха также и "выдворяет" монголов из их же истории, заявляя что отношения к Чингисхану и иже с ним мы не имеем никакого). Не поймите неправильно, но, по крайней мере лично я, усматриваю некий "великотатарский шовинизм" по отношению к чувашам. Надеюсь, это не так, ув. Ындыр-аха. Ув. пр. Добрев, я, конечно, не сомневался в ваших способностях разглядеть в людях нечто потаенное, ибо в действительности влюблен, однако это никоим образом не влияет на суть происходящего. И заметьте, я из всех присутствующих единственный, кто плечом к плечу с вами отстаивает огуроязычность булгар, гуннов и иже с ними. "В Тюркологии вообще и в Булгаристики в частности, монголам и монгольским языкам места нет, они всегда были где-то в периферии тюркского ареала и только реципиентами." - что же нас так любят отсыласть куда-то на окраину, не понимаю. Сговорились, что-ли? Вы почему-то совсем забываете о том, что огуры, известные нам хуцзе, аналогичным образом были сначала на окраине хуннского мира, где-то в Ганьсу, а затем были покорены Модэ, после чего инкорпорированы в состав южных хунну, где составляли львиную долю, однако они нам явно предстают по источникам как племена нехуннского происхождения. Да и что значит на "периферии тюркского ареала и только реципиентами"? У нас с огурами были контакты достаточно долгие, чтобы друг у друга лексики понабрать. Да и забываете про культуру плиточных могил, про культуру каменных ящиков Дунбэя (с её локальной вариацией в виде культуры нижнего слоя Сяцзадань), которые связывают с дунху (хотя, "сяцзаданьцев" Миняев определяет как протохунну, но геогравически все таки это дунху). А это как-никак первые монголоидные степные культуры, на смену которым приходит хуннский культурный тип, чья схожесть с вышеперечисленными культурами не раз уже отмечалась в работах, что точно соответствует первым строкам главы VIII под именем "Общественная организация хуннов" из труда С.И. Руденко "Культура хуннов и Ноинулинские курганы": "Об организации хуннского общества мы можем составить достаточно полное представление благодаря китайским историческим запискам. В них сообщается, что первоначально Хунну и Дунху составляли один Дом, но впоследствии они разделились. После этого общественное развитие этих двух народов пошло своими самостоятельными путями."

-

И какие по вашему "научные уважаемые работы"? Вы великого Миняева "ни за что" считаете: "Могильник сюнну (хунну) в горах Ноин-Ула (МНР) имеет мировую известность. Погребения сюннуской знати, раскопанные экспедицией П.К. Козлова в 1924-1925 гг., привлекли внимание многих исследователей, которые детально описали находки из ноинулинских курганов и дали им историческую оценку. Княжеские погребения Ноин-Улы отличаются богатством и разнообразием найденных в них предметов." Вы про Шаньси или Шэнси? Если рядом с Пекином (ну, относительно рядом), то Шаньси. И так это же не период самой хуннской державы, а задолго до неё, то есть протохуннский период. "Не знал" только одного из выше перечисленного. Можно ссылку про европеоидность в Шаньси? Ув. Уйгур, вы не понимаете. Такой переход из "байырку" в "баргут" НЕВОЗМОЖЕН! Только из монгольского в тюркский, иначе никак. Давайте еще раз я вам по порядку: баргуты, всегда себя сами так называвшие, попадают в зависимость от тюрков, с которыми надо как-то общаться, а по сему и наряду со своим монгольским употребляют и тюркский. При этом тюрки знают баргутов как "байырку", что является тюркской адаптацией монг. "баргуд". Так китайцы же о баргутах то в первую очередь от тюрков узнали, которые и говорили о них как о "байрку". А сами баргуты, точнее их послы, с китайцами могли разговоривать только на языке, известном и тем, и другим - на искаженном варианте тюркского языка (а искаженный именно потому что это не родной для баргутов язык). И что это у вас так все легко с языками: значит, по-вашему, в жили-жили, говорили только по-тюркски, а в XIII веке - опа-на - память отшибло, язык забыли. Благо рядом Чингисхан с его монголами был, языку своему научили. Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец

-

Вот это вот действительно, самое смешное. А по-вашему где эти правящие слои захоронены? Покажите уж, что ли. И почему же это во всех работах археологов по этим захоронениям пишется "царские курганы", "захоронение хуннуских шаньюев" и т.д. По вашему эти богатые могильники для простых людей строились? Опять же, ваше право. Вот удивляюсь, как мало вам надо. Значит по вашему "байырку" => "баргут", да? Что ж, начхали вы, значит, на грамматику монгольского языка. А вся соль в ней: аввикс множ. числа "-д" никак не может быть присоединен к слову "байырку", а присоединяется только при наличии конечного "-р", "-ч", "-л" или "-н". Да и слово бы передалось в монг. в такой же ворме (аналогично заимств. из тюрк. "байан/баян"). По сему видим именно передачу монг. "баргут" => тюрк. "байырку", где видим выпадение конечного "-д", а также видим появление "й" (аналогично: "огур" => "уйгур"?). А то что этноним "баргут" сохранился спустя много лет до XIII в. говорит о том, что он имел постоянное бытование на протяжении этого периода, т.е. в течение этого периода баргуты определенно говорили на своем родном языке, наряду с языком тюрков. Аналогично хамниганы сегодня говорят на родном для них эвенкийском, а также на хамнигано-халха-монгольском. Также и югуры, кстати. Причем тут "монголизация", если при билингвизме подразумевается УЖЕ наличие родного для баргутов монгольского и языка международного общения - тюркского. То есть они всегда изъяснялись на монгольском, однако в течение какого-то времени были вынуждены также знать (впрочем, не всем баргутам он нужен был, только высшей прослойке и послам) и чуждый им тюркский.

-

И при этом носители раннемонгольской культуры. Почему тунгусы-то? Почему отуреченное? А билингвизм? Они что, не могли изъяснятся когда надо по-тюркски, а между собой на родном баргутском? Тем более, что уж абсолютно никак невозможен переход "байырку" => "баргут" (объяснение почему надо?). А вот наоборот - пожалуйста.

-

Ну так ведь именно из-за того, что европеоидный тип носителей скиво-сарматской культуры Ордоса не соотносится с антропологией правящей страты Хуннского государства. Кстати, вот хорошая карта нашлась, где показаны где эти самые хуннские могильники и городища (помнится, вы говорили, что ядро сюнну - западные регионы, что в общем-то неверно абсолютно никак):

-

Ваше право. Так вы их и называли тунгусо-маньчжурами. Разве нет?

-

Хурай! Ув. Ньюкуус-аха вернулся! Право, друг, очень интересные сведения благодаря вам получил о народах Севера. За сим вам моё русско-бурятское "Баярлалаа"

-

1. Ну так там же написано: "Its relationship with the Xiongnu is controversial; for some scholars they are the same and for others different." - его связь с сюнну противоречива; для некоторых ученых они одинаковы, а для других - разные. 2. Не все гаоцзюй, а элитарные группы гаоцзюй являются сюнну, как писал ув. Игорь. Равно также и кидани с кумоси (а с учетом отождествления шивэй с киданями, то эти тоже) "потомки" сюнну в силу того, что у них в элите были сюнну из рода Юйвэнь. Теперь байырку стали уйгурами. Были же тунгусо-маньчжурами

-

Ну так предоставьте где, кто и что не различают. Смех - это защитная реакция организма Значит предоставить что-нибудь против такой этимологии нечего более?

-

Ну, высокие повозки это все таки важнейшая отличительная черта гаоцзюйцев-теле: "...гаоцзюй динлин (высокотележные динлины)... [Гаоцзюйцы] переезжают с места на место в зависимости от наличия воды и травы, одеваются в кожи, едят мясо, имеют такой же крупный рогатый скот, овец и прочих домашних животных, как и жуаньжуани, только колеса их повозок высокие, с очень большим количеством спиц." Ну, нужно вообще-то различать культуру пришлых европеоидных скиво-сарматов, появившихся здесь только в VI в. до н.э., и собственно ордосскую культуру эпохи бронзы: "Скелетные останки в гробнице Таохунбала (Taohongbala), датируемой VII—VI вв. до н. э., в целом считаются относящимися к культуре хунну бронзового века, и в них хорошо выражены монголоидные черты. Погребение подобного типа обнаруженное в 1979 году близ города Баян-Нур и датируемое V—IV вв. до н. э., считается единственным памятником культуры хунну, расположенным на северном склоне Иньшаня. Здесь обнаружены в основном бронзовые артефакты, керамика и 27 скелетных останков лошадей. В ходе дальнейших раскопок в 1983 году в Госиньяоцзы было обнаружено 31 погребение VI—V века до н. э. с ярко выраженными северномонголоидными чертами. Эти черты убывают по направлению к югу. Скелетные останки восточного и северного монголоидного типа — в целом 117 погребений — встречаются в находках из Маоцингу и Иньнюгоу и датируются около VII века до н. э. Ордосское бронзовое вооружение во многом сходно с китайским. На многочисленных изображениях людей Ордоса те, как правило, имеют прямые волосы. Эта черта особенно ярко выражена в археологических находках в Баотоу (M63:22, M63:23, M84:5), Этоке (M1, M6), Сихаокоу (M3), низовьях Воэртухао (M3:1) и в Мэнцзяляне" И где я утверждал, что они они монголы? Монгольский этноним был у онгутов, у найманов. Но они же не стали монголами от этого. Что очевидно-то? Естественно, что эти три глоссы от одного праслова происходят. Но все равно ведь ПТ "tilgen" (колесо) никак не может стать ПДК "thiēt-lǝ̄k" (телега; тележники). Объясняйте тогда появление "ǝ̄" между "l" и "k"; а также чересчур уже немыслимое выпадение "-en". А вот монгольская этимология-то - красота: "tereg" и "telege(n)" (телега) прекрасно подходит под "thiēt-lǝ̄k" (телега; тележники). Звучание, семантика - тютелька в тютельку. Ну признайте уже, что этноним монгольский по происхождению. Другое дело уже от кого этноним достался.

-

Не себя, а конведерацию, в которую входили. К тому же: "The term Tiele appeared in Chinese literature from the 6th Century to 8th Century, and most scholars agree that Tiele is simply different Chinese characters used to describe the same Turkic word as Chile, although some scholars disagree on what the specific original Turkic word may be. Термин Tiele появился в китайской литературе с 6-го века до 8-го века, и большинство ученых согласны с тем, что Тиле - это просто разные китайские символы, используемые для описания того же тюркского слова, что и Чили, хотя некоторые ученые не согласны с тем, каково конкретное первоначальное тюркское слово. (Cheng Fangyi. "The Research on the Identification Between Tiele (鐵勒) and the Oghuric Tribes". Archivum Eurasiae Medii Aevi: 81–114.) А не согласны, видимо, из-за того, что слово-то не тюркское, а монгольское (ну все указывает на это, все!).

-

По вашему китайцы называли их 鐵勒 - "железо; железный; железистый; крепкий, твердый, непоколебимый; неопровержимый; укрепить; сделать жестким; черный" и "узда; взнуздывать; обуздывать; натягивать поводья; управлять; принуждать; вымогать, силой требовать; вырезывать на камне, гравировать (надпись); бок, ребро; вязать (веревкой);связывать; ограничивать"? Вот "гаоцзюй динлин", да, прямо переводится - "высокотележные динлины". Причем "динлин" то в данном случае иностранное слово, непереводимое. Равно как "чиле" и "теле".

-

Все таки это скорее их самоназвание, ибо в Китае (то бишь Тоба Вэй) их называли "гаоцзюй динлин": "Гаоцзюй, по-видимому, оставшаяся ветвь древних чиди. Первоначально они назывались дили, на севере их называют чилэ, а в Китае — гаоцзюй динлин (высокотележные динлины)." P.S. Да ладно уж. Что там. Минус/плюс - тувта все это. Или как сказал бы великий Сергей Бодров младший: "Не в этом сила, брат". Вот у ув. Кайрата там за 800 минусов, емнип. Не в них дело же Да и я что, я ничего. Я никогда не "кипишую", брат-братан-братишка

-

Ха! Нутром чуял, что и это выложите. Наслаждайтесь монгольской интерпретацией: Proto-Altaic: *t`i̯olge Meaning: a k. of vehicle Russian meaning: вид повозки Turkic: *Tilgen ( ~ -e-) Proto-Turkic: *Tilgen Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: wheel Russian meaning: колесо Old Turkic: tilgen, tilken (OUygh.) Comments: EDT 499. Mongolian: *telegen Proto-Mongolian: *telegen Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: vehicle Russian meaning: повозка, телега Middle Mongolian: telege(n) (SH) Tungus-Manchu: *tolga Proto-Tungus-Manchu: *tolga Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: sleigh (with dogs) Russian meaning: нарта (собачья) Evenki: tolgokī; tolgodō- 'to go in a sleigh' Negidal: tolgoxị̃ Nanai: tolkị Comments: ТМС 2, 194. Comments: A Western isogloss. MMong. may be < Turkic (though not necessarily); a Mongolian source is probable for Chag. tälgän, Nogh. dial. telegen, KKalp. telegen, see Лексика 534-535 with literature. Также можно бы совершенно случайно заглянуть в одну из работ ув. А. Дыбо и прочесть удивительнейшим образом подходящее под ситуацию описание одного слова: "Венг. taliga (тележка), с 1395 г., 1630 г. taloga. Подобные формы встречаются в румынском и южнославянских языках (болг. талúга, сербохорв. тàљигȇ мн. «повозка, запрягаемая одной лошадью», словен. tolíga, talíga «одноколесная тележка, тачка»). Для объяснения фонетики слова, возможно, следует принять рум. и новые ю.-сл. формы за заимствования из венг., а венг. возводить к дунайскому булгаризму из ПТ *Tälken ‘колесо’, др.-уйг. tilgen, tilken EDT: 499 > ср.- монг. telege(n) SH ‘повозка’ EDT: (ср. также чаг. tälgän ‘деревянная военная машина’, ног. диал. telegen, ккалп. telegen arba ‘двуколка’, обратные монголизмы?); а вост.-слав. – Вокализм раннетюркских заимствований … 107 рус. телéга, укр. телíга, др.-русск. телѣга (СПИ), цслав. телѣга, – считать заимствованием, например, из куманского *telegen, которое из монг." Здесь только по одному пункту с ней согласен: заимств. из ПТ "Tilgen" (колесо) => протомонг. "telegen" (повозка; телега) сомнительно (о чем и пишут в комментарии к глоссе в Старлинге). При это абсолютно независимая параллель из тунгусо-маньчж. в виде ПТМ "tolga" (нарта). То есть из трех глосс, две обозначают в первую очередь транспортное средство, причем независимо от наличия или отсутствия колеса. А это говорит именно о вторичности семантики вида "колесо" по отношению к первичному значению праалт. "t`i̯olge" (вид повозки; транспортное средство). То есть монгольская ворма абсолютно точно напрямую происходит из праалт. прототипа и уж никак не тюркизм. Впрочем, в любом случае (даже если это заимств. из тюрк.) это никак не отменяет тот вакт, что именно в монг. языке "telegen" имеет значение "телега; повозка".