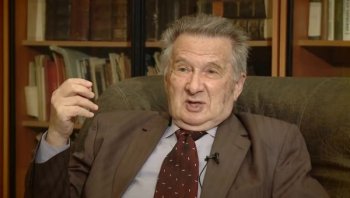

Справка сервера: Кляшторный Сергей Григорьевич (4 февраля 1928, Гомель — 21 сентября 2014, Санкт-Петербург) — советский и российский востоковед-тюрколог. Кандидат исторических наук, профессор, доктор исторических наук. Автор множества книг и статей, посвященных истории и культуре тюркских народов. Крупнейший специалист по истории Евразии.

Интервью было организовано благодаря помощи российского востоковеда Романа Юлиановича Почекаева, за что ему большая благодарность!

- Уважаемый Сергей Григорьевич, от лица всех виртуальных и реальных почитателей истории Евразии, выражаю нашу искреннюю благодарность за Ваше согласие принять участие в проекте "Угол зрения". Наш разговор мне хотелось бы начать с общетюркской проблематики. Собственно сам вопрос - как бы Вы охарактеризовали основные этапы развития той общности народов, которую сейчас мы именуем тюркской? Кем были первые тюрки, в каком регионе следует искать очаг зарождения этой общности? Подтверждается ли Ваша теория о прародине тюрков в Восточном Туркестане, при этом существует ли их соотнесение с определенной археологической культурой и антропологическим типом? Как Вы относитесь к давней гипотезе Ю. Зуева о тождестве тюрков Ашина и усуней, опирающейся на схожесть сюжетов в легендах об их происхождении от волчицы?

– Общетюркская проблематика по вопросам этногенеза кратко изложена мною в книге С.Г. Кляшторный, Т.К. Султанов. Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2004 (2-е изд.). С. 90-94. Тот же раздел есть и в 1-м издании.

О Восточном Туркестане как прародине тюрков я никогда не писал, это абсурд. Речь шла только о формировании царского рода тюрков Ашина на Восточном Тянь-Шане, т.е. по соседству с Таримским бассейном. Эти положения можно посмотреть и в других моих работах.

Гипотеза Ю.А. Зуева об Ашина – усунях не представляется мне обоснованной.

- Появились ли данные по тюркоязычной письменности до времен Тюркского каганата? Подтверждаются ли данные по тюркоязычию племен сюнну и монголоязычию племен сяньби?

– До появления рунического письма в VII (?) – VIII вв. у тюрков не было оригинальной, т.е. собственной письменности. Однако, тюрки использовали согдийский язык и согдийскую письменность, вспомним знаменитую Бугутскую надпись 582 г. Тюрки позднее приспособили согдийское письмо для своего языка. В адаптированном виде это письмо получило название "уйгурского".

Сюнну (гунны) не были тюркоязычны, об этом можно прочитать в сборнике "Зарубежная тюркология. М., 1986. Т. 1, где я выступал составителем этого издания. Однако в составе гуннского имперского объединения значительную роль играли тюркские племена, особенно в поздний период существования гуннских государств. В этом смысле можно говорить, что тюрки были политическим, культурным, а отчасти и этническими наследниками гуннов в Центральной Азии.

Представители племенного союза сяньби были действительно монголоязычными, это доказал в 1955-1970 гг. академик Л. Лигети.

- Пользуясь случаем, я попытаюсь сформулировать вопрос по проблеме происхождения близких мне народов – кыпчаков и кыргызов. Еще в 70-е годы Вы выдвинули интересную идею, соотнеся кыпчаков и древний народ сиров, упоминаемый в древнетюркских и уйгурских рунических надписях. Основой этой версии служило прочтение строки надписи в честь уйгурского Моян-Чура как словосочетания "тюрк-кыбчак". Как сообщает Питер Голден, последняя аутопсия учеными П. Мориясу и А. Очиром плохо сохранившейся надписи привела к появлению иной реконструкции, читающейся так - "Я слышал, что каганы тюрюков занимали престол (или "правили") ровно пятьдесят лет". В итоге ставится под сомнение Ваша версия о принятии сирами презрительно-уничижительного имени "кыбчак". Что Вы думаете по этому поводу? Следует ли пересмотреть проблему происхождения кыпчаков, ведь потомки последних составляют громадную часть всего тюркского мира?

– Такео Мориясу действительно попытался ревизовать чтение Г. Рамстедом 4-й строки северной стороны надписи из Могон Шине усу, где в эрозированном тексте Г. Рамстед и прочел "türk qybčaq". Но сделал это Мориясу крайне неудачно и П. Голден напрасно цитирует его без всяких оговорок. Во время моих полевых работ в Монголии в 1968-1990 гг. я несколько раз проверял чтение Г. Рамстеда и каждый раз убеждался в его безукоризненном видении текста. Дополнительно, я проверил чтение по эстампажу г. Рамстеда из его архива. И я убедился, что чтение и интерпретация Г. Рамстеда не нуждаются в исправлениях по двум причинам:

а) в начале XX века, когда Г. Рамстед работал с памятникам, надпись была в лучшей сохранности, что показало сравнение нынешнего состояния памятника с эстампажем Г. Рамстеда;

б) при чтении Г. Рамстеда не возникает никаких "натяжек", а у Т. Мориясу все чтение основано на нескольких необоснованных допущениях.

Именно поэтому я не имею оснований для пересмотра своих позиций.

- В последние годы, особенно в период обретения новыми центральноазиатскими странами независимости, особенно актуальными и злободневными стали вопросы этногенеза этих народов. В этой связи, мне хотелось бы затронуть очень сложную проблему происхождения тяньшаньских кыргызов. Несмотря на то, что я нахожусь за пределами Кыргызстана, мне кажется, что в последнее время в стране полностью возобладала так называемая "енисейская гипотеза" происхождения народа. Особенно это видно на примере празднования 2200-летия кыргызской государственности. В свое время Вы, совместно с кыргызстанскими историками В.П. Мокрыниным и А.М. Мокеевым, выдвинули идею об алтайском "княжестве Кыргыз" и ассимиляции кимако-кыпчакскими племенами алтайских кыргызов, продвинувшихся туда с Минусинской котловины в "период кыргызского великодержавия". Появились ли новые данные по этому периоду истории кыргызов, и каким, на Ваш взгляд, был механизм образования такого этноса как кыргызы? Какую роль в этом процессе могли играть в MTX такие крупные тюркские группы как енисейских кыргызы и кимако-кыпчаки? Стоит ли считать енисейских кыргызов прямыми предками современных кыргызов? Можно ли говорить о том, что современные кыргызы являются продуктом взаимной метисации енисейских кыргызов и кимако-кыпчаков?

– Моя концепция формирования кыргызского этноса на Тянь-Шане, разработанная мною совместно с А.М. Мокеевым и В.П. Мокрыниным, подробно изложена в VIII главе академической "Истории Киргизской ССР, 1984 года издания; по политическим мотивам мое имя там не упомянуто. Ныне, исследования этнографов и лингвистов все более подтверждают теснейшую связь алтайцев и кыргызов.

- Возвращаясь к кыпчакам, мне хотелось бы уточнить у Вас отношение к популярной гипотезе историка С.М. Ахинджанова о происхождении кимаков от монголоязычного объединения племен ку-мо-хи. Ученые и по сию пору не определились с тем, кем были кимаки, насколько можно соотносить их с упоминаемым Махмудом Кашгари племенем кай?

– О кимаках все, что можно сказать изложено в монографии моего ученика Б.Е. Кумекова "Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972". Эта работа выполнена под моим руководством в Ленинграде в 1970-1971 гг. Ныне Б.Е. Кумеков – академик АН Казахстана. На мой взгляд чтение С.М. Ахинджановым "кумохи-кимак" не имеет оснований.

- На форуме нашего сервера уже не один год идет жаркая дискуссия, посвященная происхождению некоторых крупных кочевых объединений XIII века – найманов, кереитов, меркитов. Понимая, что такие крупные пленные объединения могли быть и двуязычными, тем не менее, задам вопрос – кем они были, на Ваш взгляд, по происхождению?

– По поводу найманов, меркитов, кераитов – нет оснований исключать их из числа других монголоязычных племен, хотя, вероятно, в их составе были адсорбированы более древние тюркские племена Монголии.

- В тесной связи с предыдущим вопросом находится и вопрос образования крупных тюркских племен, имеющих монгольские имена – найман, кунграт, джалаир. Можно ли предполагать то, что крупные тюркские племена просто переняли имена от названий тех монгольских орд, которые были могущественны во времена Чингисхана? Вообще существуют ли типичные механизмы "переноса" этнонимов у кочевников Центральной Азии. Ведь на этноним опираются многие этногенетические построения ученых.

– Нет оснований сомневаться в заимствовании монгольских этнонимов тюрками в постчингизово время. Более подробно я рассмотрел эту проблему на примере татар в упомянутой совместной с Т.К. Султановым книге в разделе "Татары…", где показано соотношение политонима и этнонима. Кстати были и обратные примеры.

- И в заключении традиционный вопрос. Что бы Вы пожелали читателям нашего "Евразийского исторического сервера", большинство из которых является горячими поклонниками кочевой истории? Чем им руководствоваться в выборе литературы, каким авторитетам доверять?

– Как такой же "поклонник кочевой истории", я желаю всем нам новых идей и новых открытий. А ориентироваться надо на профессиональную интепретацию и знание источников, на строгость аргументации исследователя, иного не дано. С наилучшими пожеланиями.

Томск-Санкт-Петербург, 2008 год.

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет