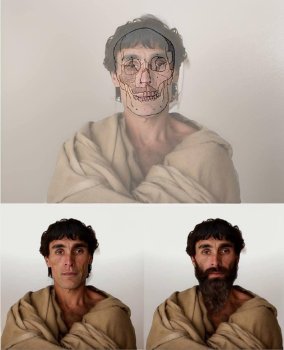

Лицевая реконструкция человека из Дашогузской области Туркменистана, принадлежавшего к Кельтеминарской культуре — неолитической культуре оседлых рыболовов, обитавших в южном Приаралье в VI—III тыс. до нашей эры.

Антропологически классифицируется как «южный европеоид», при этом имеет сходство с представителями Джейтунской культуры — неолитической археологической культуры (VI—V тыс. до н. э.), расположенной на территории южного Туркменистана и северо-восточного Ирана.

Основной район распространения Кельтеминарской культуры — древняя дельта Амударьи и сопредельные территории. Кельтеминарцы украшали себя бусами из раковин и жили в огромных домах, в которых помещалась большая материнская родовая община примерно в 100—120 человек.

Жили они материнским родовым строем. Мужчины занимались рыбалкой и охотой, позднее к этому прибавилось и скотоводство. Женщины вели домашнее хозяйство; они были хозяйками дома, в то время как мужчина был в нём лишь гостем. Счёт наследования вёлся по женской линии, дети принадлежали матери.

Кельтеминарцы были рыболовами, охотниками и собирателями. Прежде всего, пожалуй, рыболовами. Они ловили щуку, сазана, сома, жереха, язя и многих других рыб. Интересно, что рыбьи кости и чешуя позволили специалистам-ихтиологам не только определить виды рыб, но сделать предположения и о способах их ловли, и о том, какими были тогдашние водоемы. Археологи не нашли орудий, о которых можно было бы безоговорочно сказать: «Вот этим приспособлением добывали рыбу». А ихтиологи, изучавшие кости, сообщили, что лов рыбы производился главным образом колющими орудиями типа гарпуна, а также, по-видимому, и крючками. Ведь в уловах преобладают щука и сазан! И еще: «Собственно речных видов рыб в материале нет. Большое количество щуки, язя, красноперки и окуня показывает, что водоем был озерного типа или, во всяком случае, содержал прозрачную воду». И, наконец: «Присутствие в уловах преимущественно мелкого, видимо камышового, сома показывает, что водоем этот был с обильной подводной растительностью».

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет