Автор: Том Гарлингхаус

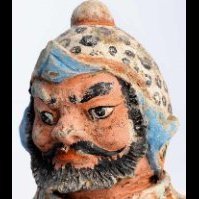

Изображение: Серебряная монета с изображением гуннов верхом на лошадях, V век.

Гунны были воинами-кочевниками, вероятно, выходцами из Азии. Они наиболее известны тем, что в IV и V веках нашей эры вторгались в Европу и наводили там ужас, а также тем, что ускорили падение Западной Римской империи. Они были искусными наездниками, известными своей свирепостью в бою и безжалостностью к покорённым народам.

Под предводительством своего гениального военачальника Аттилы (406–453 гг. н. э.), которого христиане того времени называли «бичом Божьим», гунны создали огромную империю, в состав которой входили обширные территории современной России, Венгрии и других частей Европы, включая Германию и Францию. Армия Аттилы стала настолько могущественной, что и Западная, и Восточная Римские империи регулярно платили дань, чтобы эти воины не нападали на римские провинции и не грабили их. Но империя гуннов просуществовала недолго. После смерти Аттилы империя была разделена между тремя его сыновьями, которые воевали друг с другом и не смогли сохранить империю в целости.

Сегодня слово «гунн» является синонимом варвара, неотесанного и жестокого человека, а сам термин вызывает в воображении образы конных воинов, совершающих акты чудовищной жестокости, насилия и воинственности. На протяжении веков этот стереотип, возникший благодаря римским писателям, пострадавшим от набегов гуннов, был доминирующим представлением о гуннах. Но история гуннов гораздо сложнее, чем можно предположить, исходя из этих образов.

Происхождение гуннов

Происхождение гуннов неясно, но недавние генетические и лингвистические исследования дают некоторые подсказки. Согласно «Энциклопедии всемирной истории», римский историк Тацит был одним из первых западных авторов, упомянувших гуннов. В конце I века н. э. Тацит писал, что гунны жили недалеко от Каспийского моря, на территории современного Казахстана. Тацит называл их «гуннами», хотя неизвестно, как гунны называли себя сами, поскольку у них не было письменности. Тацит не видел особых отличий между гуннами и другими племенами региона и не считал их особенно воинственными.

Самым известным римским писателем, подробно описавшим гуннов, был историк и военачальник Аммиан Марцеллин (330–395 гг. н. э.), хотя его описания сильно предвзяты. В своем труде по поздней римской истории под названием "Res Gestae" ("Свершившиеся дела"), охватывающем период с 96 по 378 год н.э., Аммиан охарактеризовал гуннов как "расу, дикую вне всяких параллелей" и заявил, что место их происхождения находилось "за Азовским морем, на границе Замерзшего океана". Неясно, какой океан имел в виду Аммиан, но территория непосредственно за Азовским морем расположена в Понтийско-Каспийской степи - экосистеме плоских лугов, или степной зоне — на территории современной Украины и юга России, граничащей с Кавказскими горами на юге.

Аммиан Марцеллин не слишком лестно отзывался о внешности гуннов, изображая их стереотипными «варварами» с изуродованными шрамами лицами и крупными телами и даже намекая на то, что они похожи на коренастые опоры моста.

Аммиан Марцеллин, однако, восхвалял конные навыки гуннов и объяснял их тем, что они всю жизнь проводили в седле: «С лошадей днём и ночью каждый из этого народа покупает и продаёт, ест и пьёт, а склонившись над узкой шеей животного, погружается в сон настолько глубокий, что его сопровождает множество сновидений» (перевод Чикагского университета).

«Считается, что гунны изначально были монгольским народом», — рассказал Live Science Ральф Матисен, профессор истории, классической филологии и медиевистики в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне. До Тацита самые ранние сведения о гуннах можно найти в китайских источниках. «Есть народ под названием сюнну, которого часто отождествляют с гуннами», — сказал он.

Согласно «Британской энциклопедии» хунну представляли собой свободную конфедерацию конных кочевых народов из Северо-Восточной Азии, которые упоминаются в китайских источниках ещё в V веке до н. э., когда они начали совершать набеги на северные территории Китая. Они продолжали нападать в течение следующих нескольких сотен лет. Эти набеги побудили первого императора объединённого Китая Цинь Шихуанди начать строительство Великой Китайской стены в попытке защититься от северных захватчиков. Поначалу набеги были редкими, но к концу III века до н. э. хунну сформировали большой племенной союз, который начал представлять угрозу для китайской цивилизации. Этот союз создал обширную империю, которая охватывала большую часть современной Монголии и Сибири и простиралась на запад до Памирских гор в Центральной Азии. Между китайцами и хунну разразилась серия войн, и в конце концов в 51 году до н. э. империя хунну распалась на две части: восточную, которая подчинилась китайцам, и западную, которая была вытеснена в Центральную Азию.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что генетически гунны представляли собой смесь восточноазиатских и западноевразийских народов. В частности, выводы авторов убедительно свидетельствуют о том, что гунны произошли от народа хунну, который сам по себе представлял собой неоднородную смесь различных восточноазиатских групп, и что по мере продвижения на запад они ассимилировали западноевразийские народы, такие как скифы.

С другой стороны, исследование, опубликованное в 2025 году в журнале PNAS, показало, что гунны были разношёрстной группой смешанного происхождения, хотя и подтвердили, что у некоторых из них были связи с империей Хунну в Монголии. Исследование показало, что у большинства гуннов были различные степени родства с жителями Северо-Восточной Азии.

Еще одно доказательство, связывающее гуннов с хунну, - лингвистика. Согласно исследованию, проведенному в 2025 году в журнале Transactions of the Philological Society, и европейские гунны, и хунну говорили на одном и том же палеосибирском языке. В своем исследовании команда изучала заимствованные слова, глоссы, личные имена и географические названия. Например, пять заимствованных слов в тюркских и монгольских языках, в том числе «озеро», «дождь», «берёза», по-видимому, происходят из аринского языка, входящего в енисейскую языковую семью, распространённую во Внутренней Азии. Гуннские имена, в том числе Атилла, также можно объяснить с помощью аринских словообразовательных моделей.

«Мы показываем, что лингвистические данные из четырёх независимых источников действительно свидетельствуют о том, что сюнну и гунны говорили на одном и том же палеосибирском языке и что это была ранняя форма аринского языка, входящего в енисейскую языковую семью», — пишут исследователи в своей работе.

Искусство и культура гуннов

О гуннском обществе и культуре известно очень мало. Согласно Аммиану Марцеллину, гунны были кочевниками-скотоводами, и «никто в их стране никогда не пахал землю и не прикасался к рукояти плуга». Все они не имеют постоянного жилища, очага, закона или устоявшегося образа жизни и кочуют с места на место, как беглецы, в сопровождении повозок, в которых они живут; в повозках их жёны ткут для них их отвратительные одежды, в повозках они совокупляются со своими мужьями, рожают детей и воспитывают их до совершеннолетия. (Перевод из Чикагского университета.)

Но археологические данные свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые гунны вели оседлый образ жизни и занимались сельским хозяйством. Биохимический анализ костей и зубов, найденных при раскопках в Венгрии V века, позволяет предположить, что у некоторых гуннов изменился рацион: они перешли от преимущественно кочевого питания (молоко, мясо и просо) к оседлому земледельческому (пшеница, овощи и немного мяса).

Одним из римских писателей, чьи работы контрастируют с описаниями гуннов как грубых варваров у Аммиана, был византийский историк V века Приск, который вместе с другим дипломатом по имени Максим посетил двор Аттилы в 448 году н. э. Он описал резиденцию Аттилы как «...великолепную. Она была построена из полированных досок и окружена деревянными ограждениями, которые служили не столько для защиты, сколько для красоты».

Приск и Максим обменялись подарками с женой Аттилы Крекой, которая, по описанию, полулежала на мягком ложе. «Пол в комнате был покрыт шерстяными циновками для ходьбы. Вокруг неё стояло несколько слуг, а перед ней на полу сидели служанки, расшивавшие льняные ткани, которые должны были украшать скифское платье», — писал Приск.

Позже в тот же день Приска пригласили в пиршественный зал Аттилы на трапезу, которую он описал так: «Роскошный обед, поданный на серебряных тарелках, [которые] были приготовлены для нас и гостей-варваров, но Аттила ел только мясо с деревянного подноса. Во всём остальном он тоже проявлял умеренность — его чаша была деревянной, а гостям подали кубки из золота и серебра». Его одежда тоже была довольно простой, но чистой. Меч, который он носил на боку, шпоры его скифских сапог и уздечка его коня не были украшены золотом, драгоценными камнями или чем-то подобным, как у других скифов.

Гунны, по-видимому, появились на европейской исторической сцене во второй половине IV века нашей эры. Продвигаясь в Европу, гунны вскоре столкнулись с остготами, восточной ветвью германского народа, некоторые представители которой жили даже в северной части Чёрного моря. Две противоборствующие группы вступили в открытую войну, но, по словам Матисена, остготы потерпели поражение, и многие из выживших готских воинов были призваны в армию гуннов. Продолжая продвигаться на запад, гунны столкнулись с вестготами, западной ветвью готов, которые жили на территории современной Румынии (римляне называли её Дакией). Как и их восточные собратья, вестготы не могли противостоять опытным воинам-гуннам; многие вестготы были убиты, а другие бежали на запад и юг через Дунай на территории Западной и Восточной Римских империй.

Это движение гуннов на запад положило начало тому, что историки называют «Великим переселением народов» — массовому переселению германских народов на территорию Римской империи, которое происходило примерно с 376 по 476 год н. э. Великое переселение народов сыграло важную роль в германизации римской армии и, в конечном счёте, в распаде Западной Римской империи, а позднее — в формировании средневековых королевств Европы, согласно Британской энциклопедии.

Поражение вестготов позволило гуннам занять земли к северу от Дуная, на территории современной Румынии. Дунай имел важное значение для римлян, поскольку он обозначал северную границу Римской империи в Центральной и Восточной Европе. Присутствие гуннов на северных и восточных границах вызывало у римлян страх и панику. Этот страх был вполне обоснованным: в период с 395 по 398 год нашей эры гунны совершили несколько набегов на римскую территорию, захватив восточноримские провинции Фракию (на территории современных Болгарии, Турции и Греции) и Сирию. Однако гунны не остались в этих регионах; разграбив провинции, они вернулись на север Дуная. Несколько лет спустя, в 406 году нашей эры, предводитель гуннов по имени Ульдин совершил второй набег на Фракию, согласно «Всемирной исторической энциклопедии».

В то же время, по словам Матисена, многие гунны были не против сотрудничать с римлянами. «В течение следующих 40 лет, примерно с 380 по 420 год н. э., гунны служили наёмниками в римской армии, — сказал Матисен, — и пользовались устрашающей репутацией непобедимых воинов».

Но это мирное соглашение продлилось недолго. Серьезный раскол произошел в 420 году нашей эры, когда гунны начали демонстрировать свою силу, требуя от римлян платить им золотом в обмен на отказ от набегов и грабежей римских провинций. Второй серьёзный разлад в отношениях произошёл в 434 году нашей эры, когда Руа (также известный как Ругила), влиятельный гуннский вождь, которому удалось объединить многие гуннские племена в единое государство, умер, и ему наследовали два его племянника, Бледа и Аттила.

«Аттила, в частности, был гораздо более амбициозным, чем предыдущие правители гуннов, которые довольствовались ролью вассалов Римской империи», — сказал Матисен. Через несколько лет после того, как два племянника возглавили гуннов, Бледа умер при загадочных обстоятельствах, и Аттила стал единоличным правителем. Он занял гораздо более враждебную позицию по отношению к римлянам: требовал всё больших субсидий и нападал на провинции как Западной, так и Восточной Римской империи, когда это было ему выгодно, и отступал, когда это было невыгодно.

Используя этот метод, Аттила создал огромную империю, которую удерживал в целости исключительно благодаря своей личности. Он был блестящим военачальником, вдохновлявшим свои армии (в которые входили не только гунны, но и аланы, готы и другие народы). Согласно «Энциклопедии всемирной истории», на пике могущества Аттилы его империя простиралась от Монголии до современной Франции.

Нападение Аттилы на Запад

Гуннские воины были столь успешны отчасти потому, что они были в основном лучниками верхом на лошадях, чьи большие и асимметричные составные луки могли выпускать стрелы с большого расстояния и с большой силой, которая, в отличие от других современных луков, могла пробивать броню, по словам Питера Хизера, преподавателя истории раннего средневековья в Королевском колледже Лондона и автора книги "Падение Римской империи: новая история Рима и варваров" (Издательство Оксфордского университета, 2007).

Другим преимуществом войск Аттилы была мобильность. Конные воины Аттилы могли быстро менять позицию во время боя — эта тактика, по словам Аммиана, оказывала сокрушительное воздействие на врагов-гуннов.

Аттила собрал своих конных воинов в чрезвычайно боеспособную армию, способную бросить вызов крупным римским войскам, а не просто совершать набеги на римские аванпосты.

«В период с 450 по 451 год нашей эры Аттила начинает присматриваться к Западной Римской империи, — сказал Матисен, — отчасти потому, что его подстрекает сестра западного императора Валентиниана III».

Сестра императора, Гонория, была замешана в скандале, из-за которого её изгнали из императорской семьи и заставили выйти замуж за римского консула, которого она, по всей видимости, презирала, согласно Британской энциклопедии. В качестве мести Гонория отправила Аттиле письмо с предложением руки и сердца. Но когда Валентиниан узнал об этом, он положил конец предполагаемому союзу, чем вызвал гнев Аттилы. Кроме того, новый император Восточной Римской империи, бывший военачальник по имени Маркиан, приостановил выплаты Аттиле золотом. В то время Восточная Римская империя была сильнее Западной и обладала внушительной армией.

«Аттила не был глупцом. Он знал, что ему будет непросто тягаться с армией Восточной Римской империи, — сказал Матисен. — Тем временем Западная Римская империя была на грани банкротства, а её армия была довольно слабой и состояла в основном из иностранных наёмников».

Помня об этом, Аттила вторгся в Западную Римскую империю в 451 году нашей эры, рассказывает Матисен. Нападение Аттилы было стремительным и разрушительным, по крайней мере поначалу. Он быстро продвигался по римской провинции Галлия (современная Франция, часть Бельгии и Германии), оставляя за собой разрушения. Он разграбил несколько городов, в том числе современные Вормс, Майнц и Кёльн в Германии, а также Реймс и Амьен во Франции. Но вскоре он столкнулся с очень способным римским полководцем по имени Флавий Аэций (390–454 гг. н. э.).

Флавий Аэций был блестящим тактиком и искусным дипломатом. Ему удалось создать коалицию, состоявшую из его римской армии и воинов из вестготского, франкского и бургундского королевств, чтобы противостоять силам Аттилы. Эта коалиция встретилась с армией Аттилы в 451 году нашей эры в битве на Каталаунских полях, недалеко от современного Орлеана, Франция.

«Это одно из величайших разочарований всех времён, — сказал Матисен. — Аэций и его союзники-варвары побеждают Аттилу».

Аттила отступил, но в следующем году снова напал на Италию, на этот раз приведя свои войска на полуостров и разорив его. Как и в Галлии, войска Аттилы оставили за собой след из разрушений: они разграбили несколько римских городов, терроризировали население и опустошали сельскую местность. Аттила даже угрожал Риму, но город был спасён, когда делегация во главе с папой Львом I встретилась с предводителем гуннов у городских ворот. Историки не знают, о чём говорили вожди, но город и его жители остались нетронутыми. А затем, по неизвестным причинам, Аттила в конце концов покинул Италию, не достигнув своей военной или политической цели, согласно «Энциклопедии всемирной истории». Некоторые учёные предполагают, что в Италии вспыхнула чума или что у Аттилы просто закончились припасы. Какова бы ни была причина, Аттила вернулся в свою крепость к северу от Дуная.

В 453 году нашей эры Аттила женился на молодой девушке, но умер в первую брачную ночь (согласно «Древним истокам», у Аттилы было несколько жён). Обстоятельства его смерти уже давно обсуждаются учёными. Некоторые предполагают, что он умер от переедания и злоупотребления алкоголем. «Он предался чрезмерной радости на своей свадьбе, и, когда он лежал на спине, одурманенный вином и сном, поток излишней крови, которая обычно текла у него из носа, смертоносно хлынул ему в горло и убил его, поскольку не могла выйти через обычные отверстия», — писал в VI веке древнеримский историк Иордан. Местонахождение могилы Аттилы, предводителя гуннов неизвестно.

После смерти Аттилы его сыновья начали междоусобные распри. Между различными гуннскими группировками, боровшимися за власть, вспыхнула гражданская война, и в V веке империя распалась. В 454 году нашей эры в битве при Недао коалиция германских племён под предводительством Ардарика, короля гепидов, одержала победу над гуннами. Один из сыновей Аттилы, Эллак, был убит в сражении, и гунны фактически утратили статус доминирующей военной и политической силы не только в Европе, но и во всей своей империи.

Источник: https://www.livescience.com/the-huns