-

Постов

2560 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

47

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Весь контент Ермолаев

-

Нее, меня убедит только расшивровка хуннских текстов. Вот опять же ведь чувашский язык и собственно тюркские языки. Они развивались независимо друг от друга, по сему и получили в результате очень большие различия в языках. При этом, у чув. вонетика то более приближена к архаике пратюркского, а уже отсюда и мнимая близость с монгольскими языками. По сему: допустим, хунну и дунху ранее были едины, но разошлись впоследствии => расхождение прамонгольского на хуннский и дунхусский (протомонгольский) => языки начинают свой собственный путь развития => различия в вонетике, а то и в других областях языка (так у чув. свой особый аввикс множ. числа "-сем", например) => через определенное время языки развиваются до взаимонепонимаемых (аналогично огурские и собственно тюркские), при этом одна из ветвей (хуннская) могла развиться до состояния, в котором наблюдается мнимамя близость к языку из другой родственной группы (собственно тюркский, причем архаичный => имеющий долгие гласные), как то мы наблюдаем в ситуации между чувашским и монгольскими языками. Ну, как-то так. Впрочем, истину то кто знает? А "гуньмо/куньми" что означает? И есть ли иерогливы?

-

Это Восточная Монголия, там где горы Хэнтэй: Однако, нужно помнить что Онон-Керулен какое-то особое место - там жили монголы-нирун и дарлекин; кереиты; еще и джалаиры туда бежали, как пишет Рашид-ад-Дин, из области Кима в Каракоруме (вопрос - уйгурский Каракорум или орхонский? В любом случае здесь, видимо, надо видеть связь племени джалаир с уйгурами). Видимо вы читали не совсем верную отсылку к этому: "Эти племена [найманов] были кочевыми, некоторые обитали в сильно гористых местах, а некоторые – в равнинах. Места, на которых они сидели, как упомянуто [?], таковы: Большой [Екэ] Алтай, Каракорум, где Угедей-каан, в тамошней равнине, построил величественный дворец, горы: Элуй-Сирас и Кок-Ирдыш [Синий Иртыш], – в этих пределах обитало также племя канлы, – Ирдыш-мурэн, который есть река Иртыш, горы, лежащие между той рекой и областью киргизов и соприкасающиеся с пределами той страны, до местностей земель Могулистана, до области, в которой живал Он-хан, – по этой причине у найманов с Он-ханом постоянно была распря и вражда, – до области киргизов и до границ пустынь, соприкасающихся со страной уйгуров." Видимо, речь идет об условной границе между Западной и Центральной Монголиями (примерно по восточной стороне Хангая). Однако Каракорум и, соответственно, Кара-Балгас - земли найманов.

-

У Рашид-ад-Дина, видимо ошибка, ведь совершенно точно знаем, что области Талан-Балджиус, Буркан-Калдун, Кукана-наур, Буир-наур, Каркаб, Куйин, Эргунэ-кун, Калайр, Селенга, Баргуджин-Токум, Калаалджин-Элэт и Уткух, кои смежны с Китайской стеной, занимали уже другие племена: "Местность, [занимаемая] племенем кунгират, – пределы стены Уткух, тянущейся наподобие стены Александра между областями Хитая и Монголией – [именно] то место, которое называют Утаджиэ, и они там сидят (Как видно из контекста, здесь идет речь не о Великой Китайской стене, а о т.н. «Новой Стене», выстроенной правительством Цзиньской династии по границе с монгольскими племенами для обороны от нападений последних)" "Это племя имеет несколько ветвей, но [из них] известны две ветви: одну [называют] джадай, ее [же] называют [и] баяут, а другую – кэхэрин-баяут. Джадай – речная долина в Монголии. Так как стойбище их было там, то они и относятся к этой местности и [ее название] стало их собственным именем. А тех, что сидят в степи, называют кэхэрин-баяут. Юрты их по реке Селенге. Два ее истока [cap]: Курбан-Кахт и Бурэ-ундур, являющиеся Великим гуруком [т.е. запретным местом, – А.С.]. В этих пределах имеется одна местность и [притом] наиболее отдаленная, где эта река разделяется на три русла, ее дали в качестве юрта Судун-нойону. В настоящее время там также сидят племена сулдус; они находятся в зависимости от них [баяутов]. Эмиры их: Каджиудар и его брат Тамаджи, который приезжал [в Иран] в качестве посла. Реки, которые вытекают из Бурэ-ундура, суть в таком распределении: по эту сторону гор - Ширэ-Шибауту, Кибин, Тэлэду. По ту сторону гор: Энкэ, Джубукра, Буран-Курки, Самр, Кубкату и Туай. Эти девять рек впадают в Селенгу." "Места их кочевий, стоянок и юртов были [точно] определены в отдельности по родам и ветвям вблизи границ областей Хитая. Их же основное обитание [юрт] есть местность, называемая Буир-наур" - племя татар. А кереиты же обитали собственно в Центральной Монголии, а область Онон-Керулен, видимо, была кондоминиумом кереитов и коренных монголов, а также и джалаиров: "Часть их становищ была в местности Онон" А так, вот неплохая карта расселения (правда, кажется, джалаиров не туда впихнули - должны б:

-

Самому интересно, ведь было бы это мнение Руденко, то стал бы он писать, что "...благодаря китайским историческим запискам. В них сообщается...". Впрочем, все может быть.

-

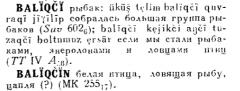

Поверьте, там такое может передастся: например, "bual" (раб, слуга). Proto-Mongolian: *činua Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: wolf Russian meaning: волк Written Mongolian: činua (L 190) Middle Mongolian: čino (HY 10, SH), čana (IM), čina (MA) Khalkha: čono(n) Buriat: šono Kalmuck: čonǝ Ordos: čino Baoan: čina, čɨna Monguor: čunō, čuna (Minghe) Mogol: činō; ZM čenɔ̄ (21-5) Тем более, как тогда еще объяснить конечную "-с", если не с монгольского (сравните этноним "чонос")? Все таки, я же толкую теперь не как "благородные волки", а как "внуки волка", то есть к монг. "činа" (волк) прибавлено: Proto-Mongolian: *ači Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: grandson, junior nephew Russian meaning: внук, младший племянник Written Mongolian: ači (L 8) Middle Mongolian: ači (HY 29) 'grandchild (male, by father)', hači 'Enkel' (HYt) Khalkha: ač Buriat: aša Kalmuck: ačǝ Ordos: ači Dongxian: hačǝ (Тод. Дн. 140), hačɨ (MGCD) Monguor: aći sunʒǝ (SM 15), ači (MGCD) То есть: "ači" (внук) + "činа" + аввикс множ. числа "-s" = "ači-činа-s", однако для баргу-бурятской вонетики мы наблюдаем замену "č" на "š", то есть получаем гипотетическое "aši-šinа-s". Также если сравнить с совр. халха-монгольским, то видим отпадение конечной гласной, то есть получаем "aš-šinа-s", где легко происходит слияние двойного "š", то есть в итоге получаем "ašinа-s" - "внуки волка", причем множественное число образовано от изначально имени человека, который был сыном человека с прозвищем "сын волчицы" => этот человек, который сын "сына волчицы" есть уже "внук волчицы", а его род, группа множества родственников будет уже называться как "внуки волчицы". Тем более, что язык сяньби (как дунху) и хунну отмечаются как сильно непохожие (ситуация, схожая с собственно тюрк. и огурскими языками?), а по сему и можно ожидать различия в вонетике монгольского из группы дунху и гипотетического монгольского из группы хунну, что, возможно, мы наблюдаем в сравнении среднемонг. "ači-činа-s" и гипотетического хуннского (причем позднего!) "aš(i)-šinа-s". Впрочем, только гипотезы, никак не утверждения, сайн-аха. Хм, это меняет дело, сайн-аха. Баярлалаа. Под "океаном" монголы прежде всего понимали озеро Байкал (бур. "Байгал далай"). По аввиксу "-т" (http://altaica.ru/Articles/jakut.pdf): "При образовании множественного числа у имен существительных обнаруживаются архаичные соответствия с древнетюркским языком. Хотя в качестве основного показателя используется популярный во многих тюркских языках аффикс *-lar, для части имен наблюдается аффикс *-t, иногда со вторичным добавлением "универсального" первого аффикса. Судя по материалам памятников *-t, имеющий хорошие алтайские параллели, активно использовался только для личных имен: ср. tegin tegit 'принц', oɣlan (oɣul) oɣlɨt 'потомки, дети', tarqan tarqat 'наместник', jɨlpaɣut 'герой', jegin jegit 'племянник, слуга (джигит)' и т.д. В якутском представлено большее количество имен с данным аффиксом: kɨrgɨt-tar (*kɨrkɨn) 'девушка', uolat-tar 'сын', eret-ter (*er) 'муж', xotut(-tar) 'хозяйка' (*katun), tojot(-tor) 'начальник' (монг. tojun 'монах') и др. Регулярно в таких случаях отпадает конечное *-n, *-r при присоединении показателя множественного числа *-t. В некоторых случаях старое множественное число переосмысленнo как единственное, например, kulut 'раб' (*kul), kijt kɨnt (*gelin, *gelni-) 'невестка' и т.д." Его же реликтом является якутское "-т" (http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2012_3_29.pdf): "В якутском языке окончания множественного числа имеют шестнадцать вариантов. Это: -лар, -лэр, -лор, -лөр; -дар, -дэр, -дор, -дөр; -тар, -тэр, -тор, -төр; -нар, -нэр, -нор, -нөр. Например: оқолор-балалар, аттар- аттар, үчүгэйдэр-жақсылар, кинилэр-олар, биэстэр-бестер и др. [7, с. 518]. По своей форме они схожи с окончаниями множественного числа в других тюркских языках, но в некоторых случаях «при прибавлении к имени существительному окончаний множественного числа перед ним появляется аффикс -т, а иногда меняется корень (основа) слова. Например: уол (ұл, ұлан) - уолаттар (ұлдар, ұландар), тойон (мырза) - тойоттар (мырзалар), қыыс (қыз) - қырғаттар (қыздар), ходоғой (құдағи) - хозоғуттар и др.» [6, б. 104]. Такие особенности в якутском языке исследователи объясняют влиянием монгольского языка. Если учесть тот факт, что в древнетюркском языке похожий аффикс (-т) считается аффиксом множественности, то это объясняет особенности употребления данного аффикса в якутском языке. Таким образом, формы множественного числа в тюркских языках характеризуются особенностями свое- го употребления: если формы множественности, общие для тюркских языков, являются аффиксами древнетюркского происхождения, то в чувашском языке аффикс -сем, а также аффикс -т в якутском языке, являются формами, присущими исключительно данным языкам. Такие особенности употребления можно объяснить влиянием как экстралингвистических факторов, так и собственно изменениями в звуковой системе тюркских языков." По "балыкчин": По письменности: она точно была, иначе никак абсолютно не объяснить архаику письменно-монгольского в XIII веке, когда он отличался очень сильно от среднемонгольского. По сути своей письменно-монгольский - очень поздняя ворма протомонгольского (сяньбийского?), который мог сохранить свою архаику с позднего этапа развития протомонгольского (не позже V в. н.э.) только благодаря его виксации в письме. Следовательно, где-то в период Жужаньского каганата этот язык должен был возыметь письменность. По крайней мере иначе он бы не дожил в том архаичном виде до XIII века, а стал бы развиваться до вормы, близкой к среднемонгольскому. Ну, все же: имеем сведения же, что "тангуты" утверждают, что они имеют арабские корни (по Кашагари; также у Марко Поло есть сведения о сарацинах и христианах среди тангутского населения, помимо идолопоклонников-буддистов). К тому же четко написано у Кашгари, что для тюркских земель (Алашань, Ганьсу и т.д.) лишь часть племени тангут является пришлой => другая часть "тангутов" - автохтоны этих земель. А тангуты, как известно, там жили уйгуры Ганьсуйского каганата, уничтоженного в 1028 г. тангутами. А "Диван Лугат-ат-Турк" как раз писался чрез сравнительно короткое время после покорения Ганьсу - в 1074 г. Таки дела, видать. Отсюда и тангуты-тюрки, тогда как надо понимать собственно тангутов-минья и "тангутов"-уйгуров, видимо названных так по имени народа гегемона. Ну, я все же останусь при своем. Как говорится, "блажен кто верует" Опять же аналогия с монголами XIII века: сколько было монголов в Улу Улусе, а сколько тюркоязычных кыпчаков! И монголы-то в итоге полностю там тюркизировались. Все таки полно случаев, когда инородцы становились элитарной группой: те же кидани, кумоси, сяньби-мужуны - у них, как у дунхуссцев, в общем-то были правитеди хуннского происхождения. Также, вспомните, племя русь и племена славян и винно-угров - опять таки инородцы у власти. Также маньчжуры и китайцы. Гискосы и египтяне. Моголы и индийцы. Примеров хоть отбавляй, когда малочисленные инордцы становились правителями более многочисленного народа. Так что, тут происхождение и численность роли не играет (если только не допустить, что гаоцзюй избрали именно род Ашина в силу их хуннского происхождения, то есть элитней некуда было).

-

На Орхоне как раз таки жили найманы, кои есть сегиз-огузы: "...по рекам и горам в [областях] народа найман, как, например, Кок-Ирдыш [Синий Иртыш], Ирдыш, [гора] Каракорум, горы Алтая, река Орган..." А кереиты же жили: "...в местностях с многочисленными летовками и зимовками, известных под именем Могулистана [т.е. страны монголов, – А.С.] и принадлежащих народу кераит, как то: [по рекам и озерам] Онон, Кэлурэн, Талан-Балджиус, Буркан-Калдун, Кукана-наур, Буир-наур, Каркаб, Куйин, Эргунэ-кун, Калайр, Селенга, Баргуджин-Токум, Калаалджин-Элэт и Уткух, кои смежны с Китайской стеной." "Они [представляют] собою род монголов; их обиталище есть [по рекам] Онону и Кэрулэну, земля монголов. Те округа близки к границам хитайской страны. [Кераиты] много враждовали с многочисленными племенами, особенно с племенами найманов."

-

Ув. Дайр, это словарь письменно-монгольского языка, тогда как слово "чина" из разговорного среднемонгольского. Слово имеется в словаре Мухенны. Также слово в таком виде мы имеем в баоаньском языке. Тем более, как тогда еще объяснить конечную "-с", если не с монгольского (сравните этноним "чонос")? Тогда и кидани с кумоси (как потомки дунху) получается тоже в большинстве своем от хунну, что ли? Нет, здесь хронисты явно что-то путают или просто не поясняют, полагая, что это и так будет понятно. Или скорее просто разные люди работают по разным направлениям: одни пишут о происхождении только элитарных групп, полагая, что такого же происхождения и весь описываемый народ; другие же пишут о происхождении большей части описываемого народа, видимо, исходя из соответствий этнонимов племен, составляющих народ или что-то в этом роде.

-

Ув. Уйгур, вся ваша беда в том, что вы принимаете ГИПОТЕЗЫ (от греч. слова со значением "ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ") как действительность. Их никто еще не доказал, ибо доказательная база для них только собирается. Я же в первую очередь исхожу все таки из имеющихся хуннских глосс, интерпретирую их через протомонгольский. А уже исходя из интерпретаций следуте и объяснение всех нюансов. Равно как и все остальные, кто интерпретировал их через пратюрский, сакский, праенисейский и т.д. И это все в рамках ГИПОТЕЗ, то есть "ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ". Это не истина, а попытка постижения истины. Вы же мне сами скидывали слова ув. Игоря о хуннском происхождении только знати уйгуров: "Уйгуры это сюнну. В смысле, аристократия [средневековых] уйгуров происходит непосредственно из родов, входивших в аристократию сюнну." Какие хуннские обычаи? Вы можете привести примеры соответствия обычаев хунну и гаоцзюй? Легенды же объясняют происхождение скорее только аристократии уйгуров. А уже простой народ китайцы выводят из чи-ди и динлинов. Волк как предок как раз вигурирует и у тюрков, и у монголов. Так мужа родоначальницы нирунов Алан-гоа звали как Бортэ-Чино - "серый волк", буквально. Также имеется очень древний род Чонос (волки). Это выдержка из "Джами-ат-Таварих". Так я и писал, что это скорее искусственное связывание! Вы опять не читали? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ув. Уйгур, если "достало" - не спорьте. Тем более, что вы уже два-три раза говорили о нежелании продолжать спор. С уважением...

-

Ну, друже, можно ведь взять вонетику баргу-бурятской ветви, где общемонгольскому "ч" соответствует "ш" и наложить на: "aš(a/i)" (внук; сравните халха-монг. "аč") + "šina" (сравните также баоань. "čina", "čɨna"; среднемонг. "čina") = "aš(а/i)-šina" => "aš-šina" => "ašina" + монг. аввикс. множ. числа "-s" = "ašina-s" - "внуки волка". Но ведь это же не исключает возможности ошибки. Яркий пример - жужани: Вэй Шу: "Жуаньжуань, потомок дунху, имел фамилию Юйцзюлюй. [Следует сказать, что] в прошлом, в конце правления императора Шэнь-юаня, занимавшийся грабежом [вэйский] всадник добыл раба, у которого волосы на голове начинались от линии бровей. Поскольку он не помнил ни своей фамилии, ни имени, его хозяин дал ему прозвище Мугулюй. Мугулюй означает «голова облысела». Мугулюй и Юйцзюлюй близки по звучанию, поэтому впоследствии сыновья и внуки раба сделали Юйцзюлюй своей фамилией." А уже позднее это принятие вамилии Юйцзюлюй и спутало хрониста Сун Шу: "Жуйжуй, другое название датань или таньтань, также отдельная ветвь сюнну." Значит выходит, что тюрки Ашина все таки хуннского происхождения, а их "отмежевание" от этнонима "хунну" можно объяснить стремлением их возвысить уже свое имя (также монголы делали с этнонимом "татар"). С тюрками как потомками хунну же себя связывали скорее элитарные группы уйгуров, кои также потомки собственно хунну, тогда как простой народ - видимо, из чи-ди и динлинов. А кто говорит, что контактов с собственно тюрками не было вообще? Ведь, во-первых, огромное влияние тюркских языков мы наблюдаем именно в плане заимствовавания "культурной" лекскики древнетюрк. языка. А со стороны монгольских в тюрк. языки переходят некоторые титулы (даруга; нукер), элементы грамматики (аввиксы "-чин" в слове "балыкчин"; аввикс множ. числа "-т"), слова "мурен" (река); "талуй" (океан) и т.д. Все таки контакты-то были. По письменности вы вспомните: "Что касается письменности ухуань, тоба, жужань, тюрков и киданей, то встречающийся в китайских источниках термин «кэму», означающий в переводе «гравированное дерево» или «резное дерево», обычно осмысливался и его дословном значении, отсюда считалось, что в данном случае речь идёт об обычных зарубках — памятках, вырезаемых на специальных деревянных палочках или дощечках. Однако впервые Л. Лувсандэндэв, вслед за ним Н. Сэр-Оджав стали рассматривать «кэму» как письменность. Однако они не привели ни одного доказательства в подтверждение своей догадки. Между тем сопоставление сообщений различных китайских источников о письменности ухуань, тоба, жужань, тюрков и киданей позволяет сделать вывод, что у народов Центральной Азии уже по крайней мере с первых веков нашей эры существовала собственная письменность. Из-за отсутствия бумаги и нехватки шёлка, тогда писали по дереву, являвшемуся наиболее доступным и дешёвым для этой цели материалом. Этот вывод автора основывается на следующем: а) ухуань, тоба, жужане, тюрки и кидане делали вырезки на дереве, отмечая какое-либо событие; б) эти вырезки на дереве представляли собой нечто вроде записи летописцев; в) для этих вырезок требовалось специальное обучение; г) именно эти вырезки на дереве впоследствии у киданей были заменены новой письменностью; д) в сообщениях китайских источников вместо «тюркская письменность» говорится «кэму». В связи с этим необходимо отметить, что руническая письменность тюрков более приспособлена для того, чтобы ею писать на твёрдых материалах (камень, дерево, металл), т.к. начертание букв этой письменности геометризованное, жёсткое. Есть основание полагать, что «кэму» является рунической письменностью и что тюрки заимствовали рунику через посредство тоба и жужань у хунну. В четвёртой главе «Вэй шу» имеется сообщение о создании тобасцами в 425 г. новой письменности, имеющей более тысячи букв. Учитывая, что одновременно в «Вэй шу» излагается легенда о изобретении китайцами своей собственной письменности, и количество букв новой письменности, можно предположить, что новая тобасская письменность являлась, повидимому, такой же, какой была киданская большая письменность. Автор присоединяется к мнению Б. Ринчена и других монгольских учёных, отвергающих существующее представление о том, что только в 13 веке монголы приняли уйгурское письмо и предполагает, что к монголам перешла письменность жужаней. У тугухунь тоже была письменность. Автор не согласен с версией П. Пеллио о том что тобаское слово би-дэчжэнь, означающее «секретарь, писарь» происходит от китайского «бит» (реконструкция древнего чтения) т.е. кисточки для письма и выдвигает гипотезу о том, что кочевники для обозначения понятия «письмо, письменность» использовали какое-то своё собственное слово, тесно связанное с традицией вырезания. Таким словом, по мнению автора, было слово с корнем бич, — биц, — обозначающее «резать, рубить, косить». Понятие «письменность, письмо» в форме «бичээч», как полагает автор, произошло не в период тоба, а значительно раньше, при хунну. В главе III «Ши цзи» и главе 55 «Цянь хань шу» говорится, что в 118 г. до н.э. Хо Цюй-бин убил хуннуского «би чэ-ци или бэй-чэ-ци», согласно толкованию Цзинь Чжао это было титулом хуннуского вана. Созвучие этих слов, гипотезы учёных о письменности хунну и переписка хуннуских шаньюев с Китаем позволяют предположить, что титул «бичэци» является древней формой слова «бичээч» (писарь)." К тому же имеем письменно-монгольский язык - "гость из прошлого". Его архаику можно было сохранить только в одном случае - если бы он имел письменную традицию, причем восходящую к времени позднего развития протомонгольского языка, где-то до за 100-200 лет до V в. н.э. А тексты не сохранились, скорее, из-за органического материала для письма (дерево, кожа), который сравнительно быстро разлагается. К тому же, не нашли - не значит что их нет. Ну, под "тангутами-тюрками" вполне могли пониматься уйгуры-ганьсуйцы. А хронисты были частью элитарных групп Тоба Вэй? Писались-то по указке этих самых элит, а сравнивали то языки именно китайцы-хронисты, не сами же императоры занимались этой работой. И знали ли эти хронисты должным образом хуннский? А гаоцзюйский? На основании чего вообще делался вывод о схожести и различии языков? разве проводились какие-нибудь работы, досконально разбирающие эти языки, позволяющие их классивицировать, наподобие "Диван-лугат-ат-Турк"? И опять же, чувашский язык - по своим характеристикам, говоря грубым языком, более схожий с монгольскими, чем с собственно тюркскими (это если окинуть язык внешне). Но если изучать языки более детально, то чувашский все же будет у нас тюркским языком, просто сильно обособившимся от других - такая у него особенность.

-

Все таки дело обстояло так: V тыс. до н.э. - распад праалтайского => образовались западный (тюрко-монголо-маньчжурский) и восточный (японо-корейский) блоки. Затем они уже начали сами дробиться, в результате образовались известные нам ветви, одна из которых примерно в 3500 г. до н.э. распалась на пратюрский и прамонгольский. То есть, пратюрский язык существовал 3500-3300 лет до своего распада. Вполне себе нормально. Также и прауральский распался в 6000-5000 г.г. до н.э., а уже его правинно-угорская ветвь распадется ближе к концу III тыс. до н.э. на винскую и угорскую ветви. Примечательно вот что: "Жуаньжуань, потомок дунху, имел фамилию Юйцзюлюй. [Следует сказать, что] в прошлом, в конце правления императора Шэнь-юаня, занимавшийся грабежом [вэйский] всадник добыл раба, у которого волосы на голове начинались от линии бровей. Поскольку он не помнил ни своей фамилии, ни имени, его хозяин дал ему прозвище Мугулюй. Мугулюй означает «голова облысела». Мугулюй и Юйцзюлюй близки по звучанию, поэтому впоследствии сыновья и внуки раба сделали Юйцзюлюй своей фамилией." Отсюда и более позднее: "Жуйжуй, другое название датань или таньтань, также отдельная ветвь сюнну." Здесь видим пример того, как люди нехуннского происхождения ошибочно определяются китайцами как потомки хунну. Общеупотрбительный скорее все таки был тюркским, как язык более многоичисленной группы (аналогично кыпчаки и монголы в XIII в.), но именно язык элитарных групп жужаней и был таки монгольским, точнее каким-то диалектом сяньбийского (одно интересное жужаньское слово, "(х)айкхо-кхай(н)" - "красивый облик" - чересчур уж напоминает баргу-бурятское "hайхан" - "красивый"). Впрочем влияние этого языка элитарной группы на тюркский все таки было: имеем же заимствование элементов грамматики (а это о многом говорит), лексемы базиса, титулатуру.

-

Все таки Дыбо, Старостин и Мудрак при анализе где-то около 2000 изоглосс пришли к выводу, что алтайская семья делится на три подсемьи: тюрко-монгольская, тунгусо-маньчжурская и японо-корейская. Затем уже они делятся ветви: тюркскую и монгольскую; тунгсо-маньчжурская нерушима; японо-рюкюсскую и корейскую. Все это у них где-то в Алтайском Этимологическом словаре (2003): http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/StarostinEtymologicalDictionaryOfAltaicTitlePageRu.htm Так и не должны иметь в базовой лексике муньчжуро-монгольских слов, а должны иметь общеалтайские: например, тюрк. "jạr-ɨn" (утро; завтра; следующий год), монг. "nаrаn" (солнце), т-м "ŋēr(i)-" (свет), корейское "nár" (солнце), японское "àrí-" (рассвет; заря) <= праалт. "ŋḕrá" (день; солнце; свет). К тому же не забывайте, что помимо лексики еще есть грамматика, морвология и т.д. Близко, и? Вы ведь знаете, что Ляодун на момент жизни дунху принадлежал вообще Китаю? И что тунгусо-маньчжуры там появились много позже, придя с востока? Во-первых, запомните, что нируны и дарлекины это еще не все монголоязычные народы. Во-вторых, ясно сказано, что на Эргуне-кун предки коренных монголов бежали (из Монголии?). При этом в Монголии и Забайкалье все же оставался доминантным именно монгольский культурный тип, который не был вытеснен тюркским => другие монголоязычные племена (ойраты, забайкальские племена, кереиты и т.д.) как были, так остались на своих землях в Монголии. Можете предоставить аргументы в пользу доказательства взаимопонимания в столь позднее время? Хотя, чувствую, что вы опять упомяните хазар. НО! Это ведь будет говорить только о собственно тюркском происхождении хазар и об их их обогуривании в гуннской среде в Предкавказье. Вспомните, что племя акацир (ак-казир; ак-казар?) было разбито огурскими племенами в 466 г. , после чего оставалось в их среде длительное время до своего возвывшения. А уйгурские хазары V-VI в.в. - их родственная ветвь, оставшаяся на родине в собственно тюрк. среде. Ув. Уйгур, не путайте происхождение с этнической принадлежностью. Повторюсь: казахский мангыт - казах, тюрок. Но монгольского происхождения. Также: бурятский сойот - бурятизированный тюрок, при этом южно-самодийского происхождения. А Ашина-с? Тюрки. Но какого происхождения? Если бы тюркское происхождение было давно доказано (кстати, этим вообще кто-нибудь занимался?), то разве бы сегодня развивали, например, их сако-усуньское происхождение, т.е. иранское? Опять же: в древнетюркском заимствованы даже отдельные элементы грамматики: аввикс деятеля "-чин" в слове "балыкчин"; аввикс множ. числа "-т". Также некоторые в принципе базисные слова, такие как "мурен" (река). Все таки влияние то было, но не такое большое, как влияние тюрков во времена их возвышения. И? Опять же полная аналогия: "Так как внешность, фигура, прозвание, язык, обычаи и манеры их были близки у одних с другими и хотя в древности они имели небольшое различие в языке и в обычаях, – ныне дошло до того, что монголами называют народы Хитая и Джурджэ, нангясов, уйгуров, кипчаков, туркмен, карлуков, калачей, всех пленных и таджикские народности, которые выросли в среде монголов. И эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя монголами. И по этой причине еще [и поныне] в областях Хитая, Хинда и Синда, в Чине и Мачине, в стране киргизов, келаров и башкир, в Дешт-и Кипчаке, в северных [от него] районах, у арабских племен, в Сирии, Египте и Марокко [Магрибе] все тюркские племена называют татарами." Просто заменим этнонимы для аналогии: "Так как внешность, фигура, прозвание, язык, обычаи и манеры их были близки у одних с другими и хотя в древности они имели небольшое различие в языке и в обычаях, – ныне дошло до того, что хунну называют уйгуров. И этот народ для своего величия и достоинства признает полезным называть себя хунну. И по этой причине еще [и поныне] в Китае и Согдиане все тюркские племена называют хунну." Впрочем, это применительно к простому народу, происходящему из чи-ди и динлинов, а элита-то уйгуров все таки по праву себя именует хунну. "Джами-ат-Таварих": "Подразделение народов, [происшедших от] дядей Огуза: Ор-хана, Коз-хана и Гур-хана, его братьев и их детей, которые не присоединились к Огузу. Эти народы разделяются на две части: одна – та, происхождение родов которой, по причине их древности, в подробностях не известно; другая часть, – о родах которой [все] известно в подробностях. Народности, о происхождении ответвлений которых за давностью времени в подробностях не известно, [имеют два следующих подразделения]. Первое подразделение. Народности, которых в настоящее время называют монголами, однако в начале их название не было таковым, потому что это название появилось спустя некоторое время после них. Каждое ответвление этих народов [разделилось] на множество ветвей и каждое [из них] получило определенное название: джалаир, сунит, татар, меркит, курлаут, тулас, тумат, булагачин, кэрэмучин, урасут, тамгалык, таргут, ойрат, баргут, кори, теленгут, кесутами, урянка, куркан и сукаит. Второе подразделение. Народы же обитатели равнины подобны [выше]упомянутым народам, которые не столь давно получили имя монголов. Это сборище народов многочисленно, племена их бесчисленны; названия некоторых из таких племен и их ветвей, поскольку они стали известны, приводятся полностью, [в дальнейшем] будут объяснены и обстоятельства их жизни, это: кераиты, найманы, онгуты, тангуты, бекрины, киргизы. О [названных] народах известно, что начало их происхождения пошло от тех двух человек, которые ушли на Эргунэ-кун; путем рождений и размножения их род стал многочисленным. Слово монгол стало именем их рода, и это название переносят [теперь] на другие народы, которые похожи на монголов, потому что начало обобщения сего слова [с другими народами] произошло с эпохи монголов, – последние же были одним из тюркских народов. Так как к ним была [проявлена] божественная помощь, то за время около четырехсот лет от них [произошло] множество ответвлений и по своей численности они превысили другие [народы]; вследствие же их могущества другие [племена] в этих областях также стали известны под их именем, так что большую часть тюрков [теперь] называют монголами. Подобно тому, как перед этим татары стали победителями, то и всех [других] стали называть татарами. И [поныне] еще татары пользуются известностью в Аравии, Хиндустане и Хитае. Коренные монголы постепенно разделились на две части [или подразделения]. Подразделение первое. [Составляет ту] ветвь, которая произошли от тех настоящих монгольских народов, кои были на Эргунэ-куне, [где] каждый получил [свое] специальное имя и прозвище. [Впоследствии] они удалились оттуда. [Это были племена]: нукуз, урянкат, кунгират, икирас, олкунут, куралас, элджигин, кункулают, ортаут, конкотан, арулат, килингут, кунджин, ушин, сулдус, илдуркин, баяут и кингит. Подразделение второе. Народы, которые произошли от трех сыновей, появившихся на свет у жены Добун-Баяна, по имени Алан Гоа, [уже] после смерти ее мужа. Добун-Баян же был из коренных монголов, что не забыто; Алан-Гоа же происходила из племени куралас. Эти народности также состоят из двух подразделений: нируны |А 8б| в собственном смысле; их шестнадцать родов: катакин, салджиут, тайджиут, хартакан, сиджиут, чинос, который называют также нукуз, нуякин, урут, мангут, дурбан, баарин, барулас, хадаркин, джуръят, будат, дуклат, йисут, сукан и кингият. Второе подразделение – нируны, которых также называют киятами; они разделяются на две ветви; кияты вообще и в этом смысле [они объединяют роды]: юркин, чаншиут, кият-ясар и кият-бурджигин, что означает – синеокие; их ветвь произошла от отца Чингиз-хана и имеет [поэтому] родственное отношение [к роду Чингиз-хана и его отца]." "Влились в состав тюркского мира" - так они все таки не были до вливания его частью? Опять же: так ведь не все уйгуры, а именно их элитарные группы, тогда как собственно уйгурский народ собственно тюрк. происхождения выводят из чи-ди и динлинов. А цзесцы прям таки определенно говорили на языке хунну? Все таки и сам ув. Игорь в этом не уверен. А может Ашина просто хотели сделать именно свое имя возвышеннее чем "хунну", аналогично этому (Путешествие в Восточные страны; Гийом де Рубрук): "Отсюда упомянутые Моалы ныне хотят уничтожить это название (татар) и возвысить свое."

-

Видимо мутит воду этот Оловинцев, сайн-аха. Сколько здесь пытались разобрать монгольские тексты с тюрк. языков - все впустую (даже ув. Кайрат-аха признал таки в письменно-монгольском именно монгольский язык, правда объяснив его, кажется, киданями-писцами), но только тувинцы более-менее что-то да предоставляли, но это больше за счет монголизмов в их языке. А так государственным языком был именно письменно-монгольский язык, который ДО СИХ ПОР используется монголами АРВМ. И он далеко не тюркский. Разве в тюркских языках есть такие показатели множ. числа, как "-нугуд", "-угуд", "-с", "-чууд", "-нар", "-д", например? Вот, кстати, хорошая тема по монг. документам:

-

Все таки я не специалист, а именно любитель, по сему боюсь дать неверную инвормацию (извиняюсь за букву "в" в слове, но не могу иначе). Но если исходить из личных наблюдений, то все таки можно сделать вывод, что заимствуется в большинстве своем не просто глаголы, существительные, прилагательные, а именно их корни-основы (в, скажем так, "протоинвинитиве" они могут иметь различную семантику - как обозначение предмета, действия, признака и т.д.), от которых и образуются эти части речи. Так, например, протомонг. корень-основа "kаrа-" (смотреть, видеть - в данном случае начальная ворма глагола) => тюрк. корень-основа "qаrа-" (смотреть, видеть). При этом, в монг. языке от этой основы образованы слова собственно "хара-х" (видеть), "хараа" (зрение), "хара-лдаа" (приблизительный), "харуул" (дозор), "харьцаа" (соотношение пропорция). А уже в тюрк. языках мы видим тюркские же вормы образования инвинитива в виде "смотреть" (каз. "қара-у"), а также производные от корня-основы "қара-" слова, как "қарағыш" (осмотрительный; осторожный), "қарағыштау" (оглядывание; осматривание); "қарай" (соответственно; сообразно), "қаралас" (почти одинаковый; приблизительно такой же), "қаралды" (внешность, наружность) и др. В общем, можно сказать, что заимствуется именно инвинитив. Причем, если все таки будет заимствоваться в гипотетической ситуации рус. "дай" в монг. (правда крайне сомневаюсь в возможности такой ситуации), то оно (опустим правила соответствия вонетики, ибо мне лично пока трудно представить заимств. ворму по всем правилам; хотя, тут скорее по сингармонизму пойдет) будет заимствовано именнов инвинитиве "дать", но в ворме "дай", а точнее как "дай-х" (дать), а также производные от корня-основы "дай-" слова, такие как "дайчин" (букв. "даватель"), "дайтай" (дающий) и т.д. Но это, все же из особых случаев, я бы сказал невозможных (я таких, по крайней мере, не видел нигде). Все таки в подавляющем большинстве заимств. корни-основы, а они всегда носят именно, т.с., протосемантику, по сути "инвинитив инвинитива": так в калм. язык перешел не рус. глагол "команд-овать", а корень-основа "команд(а)-", ставший там глаголом "команд-лх" (командовать). Соответственно, рус. "дать" => более вероятно заимств. вида "дат-" => монг. "дата-х" (дать), "датчин" (букв. "даватель"), "датай" (дающий) и т.д. Наподобие. В общем, как-то так, не обессудьте, сайн-аха. Я в общем-то токмо постигаю

-

1. Ну, по источникам, наверное, лучше к ув. Даиру. Я же располагаю только Вэй Шу (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/IV/380-400/Vejsu/frametext11.htm), Лян Шу (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VI/Ljan_shu/text2.phtml) и т.д. (в общем на Востлите можно почитать - http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/china.htm). По дунху известно мне лично только по их сведениям об их потомках. 2. Имеется в виду тюркизация авар-жужаней именно в Европе, где уже жили огуры. А тюркская архаика и огурский - не одно и то же? Или вы имеете ввиду пратюркский и огурский, соответственно? Тогда уже получается, что вы предполагаете третью ветвь пратюркского что ли? Поверьте, не так. Параллели в данном случае доказывают только длительные контакты монголоязычного населения с огуроязычным, причем такое длительное взаимодействие было в период хунну. Огуры и огузы - понятия родственные, но это не одно и то же. Две разные ветви одного предкового этноса - "огурь" (полагаю, что пратюрки именно так себя и называли). Все таки огуры настолько обособились от других тюрков, что к сегодняшнему дню (да и уже в раннем Средневековье) практически утрачено взаимопонимание между ними и собственно тюрками. В смысле не смогу? А что опровергать то? По вашему меркиты из Забайкалья в Казахстан на оленях что-ли скакали? 1. Лексика с ТМ в целом сходна, но все же и там и там оригинальна. Сравните вот, например, ПТМ "biaga" (луна), кид. "sair" (луна) и ПМ "sara" (луна). 2. Ув. Уйгур, происхождение - одно, а этническая принадлежность - другое. Вот у Александра Сергеевича Пушкина предки были эвиопами, но сами Пушкины были самыми что ни на есть настоящими русскими. Кидани же конечно имеют в большинстве своем маньчжурское происхождение (как и современные дауры), что также можно увидеть в некоторых глоссах киданьского языка. Но все же они были на тот момент именно монголоязычными, частью протомонгольской группы дунху, наряду с ухуань и сяньби. P.S. Почему же на "луне"? Тунгусо-маньчжуры всегда сильно взаимодействовали с монголоязычными, также внося и свою лепту в становление этносов (так кидани, говоря простым языком - результат взаимодействия протомонголов-дунху с предками маньчжуров - мохэ). 1. Ну все таки ведь тюрки и монголы в плане лингвистики скорее из одной ветви праалтайского языка вышли, сайн-аха, т.н. "тюрко-монгольской". 2. Ув. Уйгур, дунху жили к востоку от хунну. Ляодунь - далеко не земли Дунху. 3. А разве поставлена точка в вопросе происхождения Ашина? Не забывайте, что все что мы имеем - ГИПОТЕЗЫ, а все что мы можем - доказывать их. Также и с хунну. 4. Ваши слова "Кроме уйгуров разве что, те прямо себя отождествляют" как-то резко диссонируют с вашими же словами вида "Это не уйгуры себя считали хунну". Поясните, пожалуйста. 5. Я имел ввиду, что данные языков тюрков брались из "Дивана". А из Огузнаме тюркская генеалогия, связываемая (в данном случае, видимо, искусственно) с монгольской.

-

Ну почему же надо обязательно идти по пути наименьшего сопротивления, сайн-аха. Вот например, сведения из Синь Тан Шу (цзюань 219): "Шивэйцы относятся к отдельной ветви киданей. Они живут на северной окраине [земель] дунху и, по-видимому, являются потомками динлинов... Язык [такой же, как у] племен мохэ" Если бы мы вот так уж прямо и приняли эти сведения за действительность, то выводили бы динлинов из дунху, а шивэйцы были бы все поголовно тунгусо-манчьжурами. И все же, в плане языка Рашид-ад-Дин и его команда достаточно объективны, ибо однозначно имели материал для сравнения в виде "Диван-лугат-турк" и тюркоязычных подданных Ильханата с одной стороны, и в виде монголоязычной элитарной группы с другой. Все таки не просто так сделан вывод о сходстве (именно говорится все время, что похожи, но имеются небольшие различия и т.д.): "Хотя внешний вид, наречия и говоры [тюрков] близки друг другу, однако, сообразно различию характера и естественных свойств климата каждой [занимаемой ими] области, во внешнем облике и в наречии каждого тюркского народа наблюдаются небольшие основные различия." Все таки действительно легко спутать, например, древнетюркский и письменно-монг.: тюрк. "ben" и монг. "bi" (я; сравните чув. "e-bǝ"); тюрк. "suv" и монг. "usu(n)" (вода); тюрк. "kele-čü" и монг. "kele-h" (говорить); тюрк. "öŋ" и монг. "öŋge(n)" (внешняя сторона; цвет); тюрк. "kök" и монг. "köke" (синий; реже как зеленый); тюрк. "qara" и монг. "qara" (черный); тюрк. "at" и монг. "aduɣu" (лошадь); тюрк. "küč" и монг. "küči" (сила); тюрк. "atɨ" и монг. "ači" (внук) и много-много чего подобного. Да и если принять как возможность, что в Гаоцзюй бытовал тюркский язык с архаичной вонетикой (имеется ввиду долгота гласных, как у самых древних собственно тюркских ветвей, а именно кыргызской, якутской, тувинской), то здесь сближение языков и, соответственно, впечатление их схожести увеличивается в разы. По сему наречение какого-нибудь тюрк. языка и монгольского в общем-то архаичных периодов развития вполне себе возможно. Тем более, что: "Их язык в общем сходен с сюннуским, но иногда встречаются небольшие различия." Далее, опять же можно преподнести аналогию с чувашским и его огурской группой: сегодня (да и, как видим, в раннем Средневековье) чувашский язык практически не понятен собственно тюркам. Чувашский язык не разделяет некоторые из общих характеристик тюркских языков до такой степени, отмечает Игор де Ракевиц, что некоторые учёные считают его независимым членом алтайской семьи, как тюркские или монгольские языки, а объединение чувашского с тюркскими языками было компромиссным решением в целях классификации. Также интересно, что Поппе определял чувашский как переходное звено между монгольскими и тюркскими языками. Но все же, чувашский язык как минимум пратюркского происхождения, а уж относится ли он к тюркской группе, или же он все же независимый член алтайской семьи (тем не менее опрделенно тюрк. происхождения) - уже другой вопрос. Так почему же не предположить такую же ситуацию с языками хуннской и дунхусской ветвей? __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Кстати, там в "Мэн-да-бэй-лу" Чжао Хун точно писал про татар вообще, неверно выводя их из рода Ша-то: "Земли, на которых впервые возвысились татары расположены к северо-западу от [земель] киданей. Племена [татар] происходят от особого рода ша-то.Поэтому [о них ничего] не было известно в течение ряда поколений. Их имеются три рода: черные, белые и дикие." Вот допустим было пропущено "племен [белых татар]...", тогда получается, что: "их [белых татар] имеется три рода: черные, белые и дикие". А уйгуры себя с хунну отождествляли? Просто ув. Уйгур дал две противоречивых заявления: "Кроме уйгуров разве что, те прямо себя отождествляют" и "Это не уйгуры себя считали хунну. Это китайцы прямым текстом говорят, что уйгуры - сюнну." Так что было с уйгурами-то? А как "хунну" имели-то в виду кого: весь народ или только его правящую верхушку (что мы также наблюдаем при описании происхождения народов-потомков дунху, у кого правящие группы бил из хунну)? Кстати, вы уверены, что в на Бугутской стеле именно "ашинас"? Просто это явно монгольский показатель множ. числа. - подтверждение монгольского происхождения Ашина? Ну тогда и тюркизмы то же все таки надо определять как предположения => ни черта по глоссам мы не получим? А реконструкции Бакстера и Сагара сильно отличаются от Старостина, не знаете? Ну все таки тюркоязычные жили не лишь на западе Монголии: "Она охватывает южные степные и лесостепные районы Забайкалья, степи Монголии и Прибайкалье. Памятники этой культуры изучены в долинах Селенги и ее притоков Джиды, Чикоя, Хилка, Уды, в Тункинской долине, а на востоке - в бассейнах Шилки и Ар-гуни, от слияния которых образуется Амур. В Прибайкалье они известны в Приангарье, Приольхонье, в верховьях Лены, в Баргузинской долине. Курганные могильники раннемонгольской культуры широко распространены на территории Монголии и раскопаны в Хэнтэйском, Южно-гобийском, Уверхангайском, Архангайском, Хубсугульском аймаках. Несколько тюркизированный облик раннемонгольских погребений хойцегорского этапа VII-Х вв. хорошо согласуется с беспокойным временем падения одних кочевых держав и возвышением других, о чем ярко свидетельствует политическая история Центральной Азии в I тысячелетии н. э. Уже подчеркивалось, что уход с политической арены того или иного этноса вовсе не означал его физического исчезновения. И это убедительно подтверждают раннемонгольские погребения. Возвышение на политической арене Центральной Азии после падения Жужаньского каганата в середине VI века сначала тюркоязычных племен тугю, затем уйгуров, кыргызов вовсе не означал исчезновения с этнической карты Центральной Азии монголоязычных племен. Они по-прежнему жили в степях Монголии и Забайкалья, но уже под властью I и II Тюркского каганатов в VI-VIII вв. и Уйгурского каганата в VIII-IХ вв. Монголоязычное население степей Центральной Азии в это время испытывало на себе сильное тюркское, в том числе культурное и этническое, влияние. Об этом свидетельствует несколько тюркизированный облик инвентаря раннемонгольских погребений хойцегорского этапа. Сказалось и прямое этническое влияние тюрок, о чем свидетельствует значительная европеоидная примесь в черепах некоторых раннемонгольских захоронений, например могильника Баин-Улан II на границе Бурятии и Монголии. И, что примечательно, в этом же погребении костяк сопровождался золотыми ременными обкладками тюркского облика." Соответственно тюрки жили на территории современных аймаков Баянхогор, Говь-Алтай, Баян-Улгий и Ховд - это, так сказать, ядро тюрков в Монголии (ведь тюрки конечно же жили и в пограничных районах раннемонгольской культуры). Эти земли могли просто быть не нужны монголоязычным (может, в силу и без того достаточно широкой территории кочевок), по сему не сгоняли тюркоязычных с них, а просто обложили данью, особо в их дела не вмешиваясь.

-

Какая тюркская титулатура? Привидите примеры. У них там сплошь монгольские титулы "на языке династии Вэй". К тому же, вам должно быть известно, что титулатура - самая перенимаемая часть лексикона. По ней судить о языке - нельзя. В противном случае, русские со словами "президент", "генерал", "грав", "барон", "адмирал" и т.д. были бы не славянами. Например, вот: "Жуаньжуань, потомок дунху, имел фамилию Юйцзюлюй." По Бичурину, "сами жужани считали себя одного происхождения с тоба". А вы вообще знаете, почему аваров считают тюрками, ув. Уйгур? Именно потому что единственную аварскую надпись (представьте себе, не руникой, а греческими буквами) читают с огурских языков. Почитайте Википедию, что ли: https://ru.wikipedia.org/wiki/Болгарские_руны А уйгуры и тюрки тут причем? Я писал, что жужани сами себя так называли? В тексте сказано, что "другое имя жужаней есть даньтань и датань". В общем то похоже более на экзоэтноним тюрк. происхождения. Монголизмы описаны выше. И это навскидку. Да и впрочем их много и не должно быть: ситуация то аналогична по сути как у хунну с дунху и кыргызами - поставили наместника и пошли просто собирать дань. Все. Вот все взаимодействие (в мирное время). У вас есть аргументы в пользу справедливости суждения о "100%" тюркоязычии? Хотя бы по этнонимам, которые говорят как минимум о происхождении родов и племен. Так ведь и племена хори, бурят, икирес, кенегес, ойрат и др. не вышли с Эргуне-куна. И что? Какие рода онгутов идентичны керитским родам, кои определенно монгольского происхождения, в силу этимологии их этнонимов. Где вы взяли, что меркиты несториане? И как теперь уже религия коррелирует с языком? Вот известные киданьские глоссы, сопоставленные с монг. (причем глоссы базиса - а это практически не перенимаемые слова, по крайней мере в таком количестве) на Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Khitan_language Ну на казахский же как-то сменили. Вы не понимаете суть термина "пара-": эта ветвь параллельна всем остальным языкам (сяньбийской группы), тогда как эта ветвь берет начало с киданей, как одной из ветвей дунху. И все. Какие миграции? Максимум только переселение ухуаней и сяньби. Кидани же по сути те дунху, что остались на местах.

-

Почему же не заслуживают? Распишите уж на чем основано недоверие. А генетика то тут причем? По С.И. Руденко (Культура хуннов и Ноинулинские курганы): "Об организации хуннского общества мы можем составить достаточно полное представление благодаря китайским историческим запискам. В них сообщается, что первоначально Хунну и Дунху составляли один Дом, но впоследствии они разделились. После этого общественное развитие этих двух народов пошло своими самостоятельными путями." Но это же никак не отменяет сильные различия огурской и собственно тюркской ветвей. "Свои"/"несвои", а языки не сходны, как по заверениям очеивдцев событий, так и по сравнению чувашского с собственно тюркскими. Ув. Уйгур я отталкиваюсь пока только из этимологии этнонима "ашина-с" - тут уж слишком много подозрений на монгольский, особенно аввикс "-с" - множ. число от "ашина". К тому же монгольская этимология очень уж подходит под легенды о происхождении Ашина: человек по имени Ашина был сыном человека с прозвищем "сын волчицы" => Ашина есть "внук волчицы", тогда как по-монгольски это будет как "ач-чина". Монголизмов не "нуль", а мало. Они есть, причем интересно что в плане титулатуры (тюрк. "даруга", "нукер") и даже некоторые базисные слова "перевирийного" разряда ("мурен", "талай"). Также древнетюрк. аввикс множ. числа "-т" больше похож на заимств. из монг. языков. Также аввикс "-чин" в слове "балыкчин" (птица-быловов), заимствованный из монг. языков ради отличия от "балыкчи" (рыбак). Говорит о достаточном влиянии монг. языков на тюркские. Почему чтение то неправильно? Character: 突 Modern (Beijing) reading: tú Preclassic Old Chinese: ƛ(h)ūt (~ sl(h)-, ~ th-) Classic Old Chinese: ƛ(h)wǝ̄t Western Han Chinese: l̥wǝ̄t (~ ƛh-) Eastern Han Chinese: l̥wǝ̄t Early Postclassic Chinese: thwǝ̄t Middle Postclassic Chinese: thwǝ̄t Late Postclassic Chinese: thwǝ̄t Middle Chinese: thot Character: 厥 Modern (Beijing) reading: jué Preclassic Old Chinese: kʷat Classic Old Chinese: kwat Western Han Chinese: kwat Eastern Han Chinese: kwat Early Postclassic Chinese: kwat Middle Postclassic Chinese: kwǝt Late Postclassic Chinese: kwǝt Middle Chinese: kwǝt И где же "не аналогично"? Уйгуры вполне себе могли "для своего величия и достоинства признает полезным называть себя хунну", например. Где нет аналогии? "Джами-ат-Таварих" писался не одним человеком, а группой ученых, среди которых был также монгол Болад из дурбетов. Также участие принял сам Газан-хан. От них и данные по монгольскому языку, и легенды о происхождении монголов, и родо-племенное деление монголов и т.д. Данные по тюркам и их языку были взяты из "Диван-лугат-ат-турк". Также и Огузнаме и т.п. Так что вполне себе они представляли с чем имеют дело.

-

А разве генетика коррелирует с языком? Такую гаплогруппу мы встречаем, кстати, среди населения культуры Хуншань, наряду с N и C. Так авары были отуречены, а точнее обогурены уже в Европе, в огурской среде булгар и иже с ними. А вообще какие данные языка жужаней позволяют нам говорить о нем как о тюркском. Да и у жужаней были также экзоэтнонимы вида "тартар" и "татар", что уж очень подозрительно напоминает тюрко-монгольскую параллель вида "тарт-тат(а)" + тюрк. аввикс множ. числа "-тар" = тюрк. "тартар" и его монголизированная ворма "татар". Причем как в тюрк., так и в монгольских языках семантика слова будет как "отбирание силой; лишение; облагать; взимать; собирать; отнимать; отбирать; брать силой", то есть "тартар/татар" = "обложенные", "взимаемые" и т.д., то есть по сути обозначение данников, возможно, со стороны уйгуров первого Уйгурского каганата. Если быть точным, то с Аргуни, а то с Амура - может сложится неверное представление о дальневосточном происхождении, а так от Аргуни рукой подать до Монголии. Найманы и онгуты - не монголы; кереиты (с меркитами) - другие ветви сяньбийцев, параллельно монголам и лесным народам.

-

Вы сомневаетесь в самостоятельности монгольской группы языков? Конкретно коренные монголы нируны и дарлекины - да, только с XII и XIII в.в. Но не забывайте киданей и сяньби (а с ними табгачей, туйюхуней, жужаней). Монгольские глоссы табгачского мы видим как минимум IV в. н.э.

-

Ну, опять же несколько вариаций для объяснения: 1) Самое простое объяснение - язык теле как собственно тюркский в общем сходен с хуннским, т.е. тюркским, а разница заключается в архаичности вонетики хуннского. 2) Язык теле - собственно тюркский, язык хунну - параллельный дунхусскому диалект прапротомонгольского. Схожесть телесского и хуннского объясняется определенной внешней схожестью тюркских и монгольских языков в следствие расхождения их из общего языка-предка. Аналогичную ситуацию, возможно, мы видим в "Джамми-ат-Таварих": "Хотя внешний вид, наречия и говоры [тюрков] близки друг другу, однако, сообразно различию характера и естественных свойств климата каждой [занимаемой ими] области, во внешнем облике и в наречии каждого тюркского народа наблюдаются небольшие основные различия." - о тюрках вообще. "Их внешний облик и язык похожи на внешность и язык монголов, потому что в то [древнее] время монголы были народом, принадлежащим к тюркским племенам" - о джалаирах, лесных народах, ойратах и др. "О ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕНАХ, ИЗ КОИХ КАЖДОЕ В ОТДЕЛЬНОСТИ ИМЕЛО [СВОЕГО] ГОСУДАРЯ И ВОЖДЯ, НО У КОТОРЫХ С ТЮРКСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ, УПОМЯНУТЫМИ В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ, И С МОНГОЛЬСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ БОЛЬШОЙ СВЯЗИ И РОДСТВА НЕ БЫЛО, ХОТЯ ПО ТИПУ И ЯЗЫКУ ОНИ БЫЛИ К НИМ БЛИЗКИ" - глава о найманах, кереитах, онгутах, тангутах, кыргызах; также упоминаются карулки и кыпчаки. А отличие хуннского от дунхусского можно объяснить на примере такой же "несхожести" двух параллельных ветвей пратюркского - огурской и собственно тюркской, как то мы видим в следующих сообщениях: «Язык чистых хазар не похож на язык турецкий, и с ним не сходен ни один из языков известных народов» - Ибн-Хаукаль. «Язык Хазар не сходен с языком Турок и Персов, и вообще он не похож на язык ни одного из народов (нам известных)» - аль-Истахри. «...язык булгар подобен языку хазар...» - также аль-Истахри. То есть в данной версии хуннский и дунхусский относятся друг к другу как огурские и собственно тюркские языки. Пишут вот что: "В колофоне к биографии, так же как и в колофоне к сутре Алтун ярук, язык перевода назван тюркским (tu'rk tilinc'a' a'wirmis' "перевел на тюркский язык" ). Тюркским уйгурским (tu'rk ujggur tilinc'a' "на тюркский уйгурский язык") он назван в колофоне уже к более позднему Ленинградскому списку сутры "Алтун ярук", относящемуся к XVII в. и, возможно, является более поздним уточнением." Можно объяснить заходя малость из далека: в теории, изначально монголоязычные представители рода Ашина-с (среднемонг. "ači-čina-s" - "внуки волка"?) появляются на политической арене как предводители тюркоязычных членов объединения Теле, в чьей среде успешно тюркизируются. При этом, всю свою орду они нарекают на своем родном языке словом "türged" или же близким к даурск. "turegud" (быстрые; сравните среднекит. "thot-kwǝt" и согд. "twrkt" - совпадение?), перешедшее в тюрк. "türük"; также возможно, что тюрк. "türük" образовано из монг. "tür-ug" (род туров), что является краткой вормой "türged-ug" (род тюргедов, т.е. быстрых). Примечательно, что, возможно, иероглив 突 (среднекит. "thot") обозначает внезапность, неожиданность. Соответственно, как по Рашид-ад-Дину, "эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя монголами", а в нашем случае - "тюрками". ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Кстати насчет отождествления себя с хунну: не аналогично ли отождествление с этим: "...они [уже] в глубокой древности большую часть времени были покорителями и владыками большей части [монгольских] племен и областей, [выдаваясь своим] величием, могуществом и полным почетом [от других]. Из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами. И те различные роды полагали свое величие и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны под их именем, вроде того как в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, поскольку они суть монголы, – [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, – все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени. Их [103] теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов и именуются [этим именем], – а это не так, ибо в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен. Так как в отношении их была [проявлена] божественная милость в том смысле, что Чингиз-хан и его род происходят из племени монголов и от них возникло много ветвей, особенно со времени Алан-Гоа, около трехсот лет тому назад возникла многочисленная ветвь, племена которой называют нирун и которые сделались почтенны и возвеличены, – [то] все стали известны как племена монгольские, хотя в то время другие племена не называли монголами. Так как внешность, фигура, прозвание, язык, обычаи и манеры их были близки у одних с другими и хотя в древности они имели небольшое различие в языке и в обычаях, – ныне дошло до того, что монголами называют народы Хитая и Джурджэ, нангясов, уйгуров, кипчаков, туркмен, карлуков, калачей, всех пленных и таджикские народности, которые выросли в среде монголов. И эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя монголами. Перед этим, тоже вследствие силы и могущества татар, был такой же случай и по этой причине еще [и поныне] в областях Хитая, Хинда и Синда, в Чине и Мачине, в стране киргизов, келаров и башкир, в Дешт-и Кипчаке, в северных [от него] районах, у арабских племен, в Сирии, Египте и Марокко [Магрибе] все тюркские племена называют татарами. " Соответственно получаем аналогию: "Хунну [уже] в глубокой древности большую часть времени были покорителями и владыками большей части степных племен и областей, [выдаваясь своим] величием, могуществом и полным почетом [от других]. Из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие степные роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались хунну. Их теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени хунну и именуются [этим именем], – а это не так, ибо в древности хунну были [лишь] одним племенем из всей совокупности степных племен. Ныне дошло до того, что хуннами называют народы Теле, Тюрк, Кыргыз и т.д. И эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя хунну. И по этой причине еще [и поныне] все тюркские племена называют хунну." ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ К чем это я: соответственно, тюркоязычные племена, в том числе и уйгуры, приняли надплеменной этноним от изначально монголоязычных (в теории!) Ашина-с, которые суть потомки монголоязычных (в теории!) хунну, в силу славы и величия тех и других. Да и логично, что монголоязычные (в теории!) Ашина с их тюрк(ют?)ами обозначены отождествляются с хунну, кои также в теории монголоязычны. Немецкеий не просто красивый, он - прекрасный! Да, сайн-аха, именно его вонетика. Особенно нравится какую-нибудь тарабарщину на выдуманном языке с такой же вонетикой тараторить. Мол, "Ганс, йоген хель хвайштайн бен хубер дроп обен". Как то приятно, что ли. Что-то и это как-то не очень вяжется: все таки в таком значении "тар" уже как терминология оседлого земледельческого населения. Да и отсюда "тар-хан" больше походит на титул какого-то зажиточного вермера, кулака ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ P.S. - Опять же, думаю согласитесь, ув. Дайр-аха, что все таки о языковой принадлежности хунну можно судить токмо лексике их языка, уже исходя из этого объяснять все остальное, что не вяжется. С уважением, Даниил

-

Версия СИГТЯ, там ведь с 200 по 50 г.г. до н.э.? Еще есть предположение Дыбо, кажется, что распад произошел где-то в III-IV в.в. н.э., на основании датировки верхней границы заимствований из китайского, кажется, периода IV в. н.э. Но там все шатко держится, ведь все таки ошибки в датировках не исключены, да и могут быть заимствованы слова через посредников и т.д. Все таки, III-II в.в. до н.э. наиболее правдоподобная датировка, ведь да?

-

Надеюсь, что наконец таки возьмутся с языковой стороны за вопрос, ведь для монголистов там целая кладезь очень интересных глосс, чересчур уж похожих на монгольскую лексику: например, "rаk" (кумыс; протомонг. "airag" - "кумыс"?); "kwjāt-d(h)ē" (скаковая лошадь; протомонг. "kаtаr-te" - "рысак, рысистый конь"?); этноним правящего рода "ha-r(h)wān-tē" (протомонг. "harbаn-ten" - "владеющие харбанами, т.е. десятками"?) и т.д. Все таки не надо "хоронить" монгольскую версию, может она из пепла своего аки птица-веникс вознесется к небу, а?

-

Ну ведь не исключено же, что было такое обозначение как "хунну" именно правящих элит этих народов, равно как у киданей, кумо-си и др. В смысле уйгуры говорят, что "сюнну - это тюрки"? А сами себя с сюнну связывают? И "тюрки" - здесь имеются ввиду ведь тюрки Ашина? Ведь все таки тюрки Ашина и уйгуры имеют различное происхождение - первые из телесской конведерации, а вторые либо из западных хунну, либо из земли Сак, либо из... да черт знает откуда они. А как именно в уйгурском переводе прописано слово "сюнну"? И, если не трудно, конечно, позвольте попросить скинуть ссылку на перевод. Просто нашел вот этот:http://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/15770/15772.html. А там что-то не нашел. Нет, имеется ввиду слова с аввиксом "деятеля" в виде "-чин". У Дыбо, в "Контактах ранних тюрков", это стр. 186. Там все слова с монгольским аввиксом "-чин". Например, "khit-mwən-ćín." (переводчик) и монг. "kelmür-čin" (переводчик). Ну, "облако" все же к базовым словам можно отнести, заимствование не так уж часто происходит. Все таки, облака то все каждый день видят. Заимствовать в общем не вижу причины. Нет, здесь он пишет, что "племена", то есть все татары: "Земли, на которых впервые возвысились татары, расположены к северо-западу от [земель] киданей. Племена [татар] происходят от особого рода ша-то." Да и он ничего не говорит о происхождении других групп татар. То есть в данном случае именно происхождение всей группы племен от ша-то, что, как мы знаем, не верно. Вот как специально на втором по личной для меня неприязни языке написали (первый - вранцузский). Самые красивые, как думаю, из ИЕ - великий могучий русский язык и deutsche sprache. Так что, "Vermögen bevorzugt das mutige" - удача сопутствует смелым! Это дело времени, сайн-аха. Разберем и их. А вот согдийская запись опять таки каким-то странным образом подозрительно похоже на монгольский аввикс множ. числа от слов, кончающихся на гласные. То есть, по-монгольски "волки" = "чонос", "собаки" = "нохос" и т.д. Также и этнонимы "икерес", "куралас", "кенегес" и т.д. То есть, возможно, "ашинас" = "ači-čina-s" => "ačina-s" - букв. "внуки волка". Опять таки прекрасно согласуется с монгольским языком. Как-то странно, что "пахта" + "хан" = "владыка земли". "Пахта" ведь здесь как сливки, молочный продукт?