-

Постов

2560 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

47

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Весь контент Ермолаев

-

Все таки не все так однозначно: "много соболей" ли в Восточном Туркестане? Все таки соболь зверь наш сибирский, родной (баргузинский соболь изображен на гербе моей родной Иркутской области, где его в зубах держит свирепый бабр) Вот карта распространения соболя, где все таки ареал попадает под район, где нашли дворец, возможно, принадлежащий Ли Лину:

-

Все же дворец, так далеко, на Енисее, да еще в китайском стиле, и эпохально подходит под Ли Лина... Может земля киргизов была более обширной, чем принято полагать? Так сказать, компромиссный вариант - жили и на Енисее, и в Туркестане.

-

Нет, все современные живые монгольские языки все таки из группы Дунху, которая разделилась на несколько ветвей, из которых выжили только две - сяньбийская (все кроме даурского) и киданьская (совр. даурский). Сяньбийская же ветвь также разделилась на несколько ветвей - северную (ойратская и центрально-монгольская группы) и южную ("куконорская": ту-монгоры, баоань, дунсян - видимо, потомки туйюхуней). Соответственно уже северная группа разделяется на ойратскую ветвь и центрально-монгольскую, причем последняя также разделяется на баргу-бурятскую и собственно монгольскую группы. А прямым продолжением сяньбийского нужно считать письменно-монгольский язык, который удивительным образом сохранился практически в неизменном виде до XIII века. А хунну же в данном случае выступают как мертвая ветвь не просто протомонгольского (условно, язык Дунху), а пра-протомонгольского, также как мертвыми ветвями для монгольской группы надо считать табгачский как ветвь сяньбийского, например. 1-2) Ну так то да, соглашусь, что монголы как потомки сяньбийцев (если судить по звучанию "шивэй" как "ширви", емнип, аналогично "сяньби") далжны себя возводить к дунху тогда уж. 3) При составлении "Шара Туджи" конечно же явно использовался какой-то китайский источник. Но все же использовался источник лишь для того чтобы узнать, как назывались в те времена эти племена (а сам автор, как видно, не знал), которыми стали править Гоа-Марал и Бортэ-Чино. Кстати, вот личная попытка этимологизации этнонима. Весьма натянуто, но все же (там "бэй" точно брать не надо, чисто геогравич. привязка, как "си-жун", "дун-и" и "нан-мань"): ЭТИМОЛОГИЯ ЭТНОНИМА "БЭЙ-ДИ" С ПОЗИЦИЙ ПРОТОМОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА: В "Цзинь-Шу" (цзюань 97) сказано: "[Племена], относящиеся к группе сюнну, именуют общим названием бэй-ди" Чтение иероглива 狄 (dí) для западно-ханьского будет как "l(h)ēk". Известно, что символом царства Дай (чтение для ЗХ: "lǝ̄h") была "собака дисской породы". Согласно толкованию, дисская собака — это "предок царства Дай". Исходя из этого, можно сделать предположение, что этноним "ди" (а если быть точным, то "l(h)ēk") должен в значении кореллироваться со словом "собака". По сему, можно предположить исходное слово для китайского "l(h)ēk" (Ди) и "lǝ̄h" (Дай) как протомонгольское "gölige" (щенок; детеныш собаки). То есть гипотетический исходник - "gölige". Возможно, что этноним "gölige" был воспринят китайцами как "gö-lige", где в первом слоге "gö-" они ошибочно увидели искаженное западно-ханьское "g(h)é" (род, клан). То есть этноним "gölige" (щенок) был воспринят как "gö-lige", то есть, как понимали китайцы, это было как "g(h)é-lēk" (род Ди). В общем можно представить гипотетическую ситуацию: Хуасец-дознаватель спрашивает пленного варвара с северных рубежей: - По-нашему говоришь? - Ши-дэ...Джа (dé-tēuk...ǯa - "да") - говорит на ломаном хуасском пленник. - Какого рода-племени? - Gölege - отвечает надменно и кратко допрашиваемый. - Значит, из рода Ди (...gé-lēk). - говорит хуасец - Передать записи в центр. Скажите, что с севера нам может угрожать люди рода Ди (...gé-lēk)... Этноним "göleg(e)" в значении "щенок, детеныш собаки", видимо, указывал на происхождение дисцев и дайцев от собаки дисской породы. Также интересно, что в шары-югурском это слово звучит как "gǝlǝg"... 4) Ну все же никуда не деться от определенно монгольской по природе происхождения системе словообразования абсолютно всех "имен-деятелей" с помощью аввикса "-чин", кой нам говорит таки в лицо: "Брат, это монгольский". Да и некоторые слова базиса известны, кои также явно монгольские (например, "облако" на табгачском в кит. записи будет как "wəw-len", что явно связывается, правда почему-то не с прото- и не с письменным, а со среднемонгольским "e'ulen"; очень интересная ситуация - выходит появление средней вормы развития монгольских языков было раньше, чем принято считать). 5) Малограммотность может быть, конечно. Хотя все таки все время мусульмане мне в данном вопросе кажутся даже более осведомленными, но не в плане этногенетических связей, а в плане языка. Да они же первые алтаисты по сути! Увидели схожесть языков тюрков и монголов, а Рашид-ад-Дин еще и отмечает чжурчжэней как родственный народ. А Кашгари еще и Жабарка записал в тюрки - а это за сколько веков до Миллера и Старостина. Впрочем, и китайцы не всегда отличаются пунктуальностью: Хун в "Мэн-да-бэй-лу" пишет, что все татары происходят от особого рода шато, а уже в приписках поясняют, что от шато только белые татары - онгуты. Да и общая терминология по отношению к тюркоязычным и монголоязычным народам в виде "татар". 6) А может нет? А может да? Однозначно, конечно, нельзя говорить. Но все же, один раз - случайность, два -совпадение; остался только третий. А зачем все этнонимы этимологизировать? Все таки в теории монгольского происхождения род Ашина, кой все таки носит в качестве названия имя человека, то есть это антропонимический этноним, так сказать. "Согласно первой легенде, предки правящего рода тюрков, жившие на краю большого болота (по Бэй ши и Суй шу — на правом берегу Сихай «Западного моря»), были истреблены воинами соседнего племени, а по переводу Б. Огеля — «воинами государства Линь», которых он отождествляет с одним из сяньбийских племён (Ögel, 1957, р. 103-104). В живых остался лишь изуродованный врагами десятилетний мальчик (ему отрубили ноги), которого спасла от смерти волчица. Скрываясь от врагов, в конце концов убивших последнего из истреблённого племени, волчица бежит в горы севернее Гаочана (Турфанский оазис), т.е. в горы Восточного Тянь-Шаня. Там, в пещере, она рожает десятерых сыновей, отцом которых был спасённый ею мальчик. Сыновья волчицы женятся на женщинах из Гаочана и создают свои роды; их потомки принимают родовые имена матерей. Один из сыновей носит имя Ашина, и его имя становится именем его рода. Вождём нового племени, составленного из родов десяти потомков волчицы, стал Ашина, который оказался способнее своих братьев. Впоследствии число родов увеличилось до нескольких сот. Вождь племени, один из наследников Ашина, Асянь-шад, вывел потомков волчицы из гор Гаочана и поселил их на Алтае (Циньшань), где они становятся подданными жуаньжуаней, добывая и обрабатывая железо. На Алтае, вобрав в свой состав местных жителей, племя принимает наименование тюрк, которое, согласно легенде, связано с местным названием Алтайских гор. По второй легенде, предки правящего рода тюрков происходят из «владения Со». Лю Маоцзай и Б. Огель достаточно уверенно идентифицируют «владение Со» с территорией одного из сяньбийских племён, носившего то же название (Liu Mau-tsai, 1958, Bd. II, S. 489; Ögel, 1957, p. 103-104). Глава племени, Абанбу, имел семнадцать братьев, один из которых, Ичжинишиду, назван «сыном волчицы». Владение Со было уничтожено врагами, а спасшиеся роды рассеялись. Благодаря сверхъестественным способностям «сына волчицы» Ичжинишиду, его род оказался в наиболее благоприятном положении. Один из его сыновей стал «белым лебедем» и основал владение Цигу (один из вариантов имени кыргыз), расположенное между реками Афу и Гянь (Абакан и Кем, т.е. Верхний Енисей). Третий сын правил на реке Чжучже, а старший сын, Нодулу-шад, поселился в Цзянсы Чжучжеши (вариант: Басычусиши). К роду Нодулу-шада присоединился и собственный род Абанбу. Нодулу-шад имел десять жён, сыновья которых носили родовые имена матерей. Сыном его младшей жены был Ашина. После смерти Нодулу-шада его сыновья решили, что вождём племени станет тот из них, кто окажется более сильным и ловким, чем другие. Победил в состязании Ашина, который, став вождем, принял имя Асянь-шад. Ему наследовал его сын или племянник Туу. Сын Туу, Тумынь (Бумын рунических текстов) стал основателем государства." Тогда, исходя из легенды о происхождении человека по имени Ашина: среднемонг. "ači" (внук; племянник) + среднемонг. "čina" (волк) = "ači-čina" (внук волка) => "ačina". Очень интересная корелляция со второй легендой - если Ичжинишиду - "сын волчицы" (или волка?), то его сын Ашина - "внук волчицы" (может все таки волка?). В данном случае тогда "волк" обозначение не самца, а именно вида. 7) А что значит "тек"? Насчет "дархана": все таки в монгольском имеется слово "дарх" (исключительное право; привилегия; преимущество; ремесло; выучка) => "дархан" (священный; неприкосновенный; заповедный). А в тюрк. языках есть аналог "дарх"? Может у нас это заимствование?

-

Опять же: откуда инвормация про добавление конечного "-n" в монгольских языках?

-

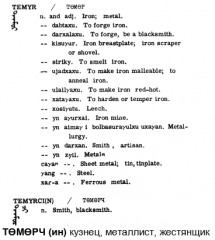

То что повыше - из словаря письменно-монгольского языка Лессинга:

-

А почему не наоборот? Почему же исключается более вероятный переход из письм.-монг. "temürčin" => тюрк. "temürči"? И откуда вы взяли, что в монгольском есть тенденция к прибавлению винали "-n"? Вообще то как раз наоборот, конечная "-n" идет на редукцию, это яркая особенность халха-монгольского, и особенно бурят-монгольского. И почему вы считаете, что аввикс деятеля заимствован в монгольских языках из тюркских? По вашему, монголы до якобы "заимствования" не имели понятия об образовании "слов-деятелей"? В монгольский заимствовано не тюрк. "mаlči" (скотовод), а собственно "mаl" (скот). А уже от заимствованного "mаl" и образованы монгольские производные, такие как "mаlčin".

-

Насчет табгачского не знаю, но возможно Игорь имел ввиду переход мягкого "n" в "j". Тогда совершенно очевиден переход ПТ "küń/hüń" ("кунь/хунь") в древнетюрк. "küj/hüj" ("куй/хуй"), которое мы видим в китайской записиси на среднекитайском как "гой-го(р)". Теперь другой вопрос: что за "küń/hüń" такое? Не связано ли с пратюрк. "kuńak" (панцирь; шкура) => караханид. "qujaq" и "qujqa".

-

С праздником не просто Великой, а Величайшей победы народов Евразии, объединенных прошлом столетии под рьяным красным знаменем, и которые всему миру показали, что у всех нас, братья дорогие, всегда была, есть и будет единая для всех Родная земля (не государство, а именно Родина - понятия сии разные), именуемая обычно как Евразия. Честь и слава нашим предкам - героям того и всех последующих веков!

-

Ув. пр. Добрев, такая дивтонгизация "ogur" => "ojgur" в приницпе невозможна для кралукского и некоторых других ветвей собственно тюркской группы, ибо, по примеру уйгурского, все аналогичные ситуации с появлением "oj/uj" подразумевают развитие из пратюрк. "-j-" или "-d-". Например: ПТ "bod" => уйгур. "boj" (тело; стан; рост). Плюс, абсолютно точно видим, что изначально этноним "уйгур" имел в начале "х", со временем отпавшая. Да и странно, что у уйгуров как у z-основных собственно тюрков этноним пратюркского состояния вида "oguŕ" имеем булгарскую r-основную ворму развития. Все таки у тех же уйгуров бытовал этноним собственного тюркского z-основного свойства в виде "oguz".

-

Не всегда, все же. Вот, например, дунайские булгары хана Аспаруха и семь славянских племен: все таки огуроязычные тюрки-булгары были поглощены славянским большинством, несмотря на элитарность булгар. Тут говорить об однозначности нельзя, ибо где-то так, а где этак, а где-то можно говорить о смешанном характере. Наверное, вместо "западной" и "восточной" моделей лучше говорить "имперская" и "лояльная", что ли. Все таки здесь дело не в менталитете народов Запада и Востока, а в принципиальности политического устройства - при "имперской" модели все идет на унивикацию и централизацию, при "лояльной" мы этого не наблюдаем - не в интересах "лояльного" центра унивикация языка и культуры подвластного населения; им здесь, как правило, нужно только одно - дань и люди. А уж какого языка, какой веры, какой национальности и т.д. дело не важное.

-

Ну, друг мой (действительно друг - выделяю специально, просто в последнее время что-то спорим да спорим, вдруг что не так обо мне думаете, что-то плохое на меня держите), это, я бы сказал, "западная" модель перехода на язык, когда язык и культура буквально насаждаются гегемонами в независимости от численности последних. По "восточной" же модели мы видим как раз таки силу не в "престижности" языка и культуры элитарных групп, а именно в численности. Так монголоязычные элиты как малочисленные полностью растворились в тюркском "море", не смотря на то, что "престижней" их уж не было никого в то время; аналогично маньчжуры практически полностью китаизировались (опять разница в числе); также кидани - тоже китаизация (снова разница в числе) и т.д.

-

Конечно, в суждениях своих я должен быть осторожен, смелых заявлений стараться не делать, но все же можно ведь попробовать дать представление возможной ситуации: В общем, алтайские языки в регион Минусинской степи и прилегающих регионов, как мне думается, пришли только в период 203-201 г.г. до н.э., что как я уже не раз писал прекрасно коррелируется с очень важными датами, но не лень еще раз чисто для себя снова расписать: 1) III-II в.в. до н.э. - начало распада пратюркского языка по глоттохронологии => в этот период времени одна часть пратюрков отделилась от другой, обособилась, при этом не контактируя вплоть до 30-0 г.г. до н.э. (дата окончательного обособления двух ветвей пратюркского языка); 2) 203 г. до н.э. - нападение хунну на своих западных соседей (юэчжей); 3) III-II в.в. - в этот период времени прекращается пазырыкская культура (юэчжи?); 4) 201 г. до н.э. - первая виксация этнонима "кыргыз" в виде пратюркского "кыркыр(ь)"; 5) III-II в.в. до н.э. - закат тагарской культуры; смена на таштыкскую культуру, связываемую с енисейскими кыргызами ("культурологический шок", как хорошо выразился ув. Валерий, причем не свзяанный с хунну); По сему делается вывод, что 203 г. до н.э. помимо наряду с разгромом юэчжей были подвержены нападению и пратюрки, жившие вместе с юэчжи к западу от хунну, причем поблизости от псевдотохар. В результате этого нападения раскололся пратюркский этнос, т.е. одна группа пратюрков обособилась от другой, уйдя на значительное расстояние, при этом имелся некий изолирующий вактор между двумя образовавшимися группами пратюрков, который не давал им контактировать, в следствие чего одна группа как бы "законсервировала" свой пратюркский язык (это у нас огуры - те пратюрки, что остались землях к западу от хунну вблизи Тарима), а другая, в следствие нахождения в переверийной зоне Хуннской державы, где наместником был назначен китаец Лин Пин, для которого был построен дворец недалеко от Абакана, а как известно Лин Лину дали в управление страну Гяньгунь, т.е. Кыркыр, т.е. Кыргыз. Вообще кажется странным выводить хунну из карсукской культуры, если только не имеется ввиду "сарматская" часть хунно-сарматского культурного комплекса, при условии что под "сарматами" надо понимать "пазырыкцев", вошедших в состав полиэтноса хунну, дополнив собственно хуннскую культуру своей стратой в западных регионах державы. Впрочем, ведь нельзя исключать значительное влияние какого-то кочевого ираноязычного народа в Ордосе на становление собственно хуннского этноса (т.н. культура Ордосской бронзы; предковой культурой, полагаю, надо считать культуру Чжукайгоу, которая явно выводится как хуншаноидная, родственная "сяцзаданьцам"). Видимо, этих потомков карасукской культуры и назвали в данной статье предками хунну, что правильно в определенной степени. Это не "предки", а одна из важных составляющих процесса образования собственно хуннского этноса наряду с автохтонами-потомками культуры Чжукайгоу. Карасукцы навряд ли были носителями пратюркского языка, ибо все таки доминирующем антропотипом был "андроновский" европеоидный, то есть однозначно это были носители какого-то индоевропейского языка, ибо переход на пратюркский этого "андроновского" населения должен быть обусловлен многочисленностью инородного компонента в лице носителей пратюрского языка, которые бы своей многочисленностью вытеснили бы ИЕ язык. Однако монголоидные инородцы крайне немногочисленны, по сему как-то повлиять на язык "карасукцев" не могли в силу своей немногочисленности. Скорее уж они перешли на ИЕ язык "карасукцев". Кстати, этот инородный монголоидный компонент вполне мог быть представлен выходцами из культуры плиточных могил, хотя бы из интересного совпадения дат существования Карасука (XIII-IX в.в. до н.э.) и "плиточников" (XIII-III/II в.в. до н.э.) - даты начальных периодов совпадают, а в это время "плиточники" были среди монголоидов гегемонами в Монголии и Байкальском регионе => вхожденцев-монголоидов из восточных регионов Центральной Азии (из этого региона выводят их В.А. Дрёмов, А.Н. Багашев) следует считать "плиточниками", по каким-то причинам ушедшим к "карасукцам". Вообще, очень интересна тематика влияния Карасука на регион, а в частности на "плиточников", например: "Вещевые комплексы сохраняют карасукские черты: массивность ножей, наличие упора, отделяющего рукоятку от лезвия, двустороннее украшение рукояти различным орнаментом. Наконечники стрел 2-лопастные, черешковые и небольшие втульчатые листовидные, зажимные стрелы похожи на сиб. копья с таким же насадом. Очевидно, не случайно основная часть подвесок сопоставляется исследователями с лапчатыми привесками и имитациями в металле изделий из клыков марала." Источник: http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=4892 © Энциклопедия Забайкалья

-

Proto-IE: *mark(')- Nostratic etymology: Nostratic etymology Meaning: horse Germanic: *márx-a-/*marg-á- m.; *márx-i- c., *márx-iō(n-)/*marg-iṓ(n-) f. Celtic: Gaul acc. markan (Paus. X.19), Marco-durum ON; Ir marc `Pferd'; Cymr march `Pferd' Russ. meaning: лошадь (конь/кобыла) References: WP II 235 Это слово говорит уже о ностратике. Наше алтайское "mórV" точно не заимствовано из ИЕ, там похоже слово происходит от "mi̯óri" (дорога; след; преследовать), которое стало монг. "mör" (дорога; след), тюрк. "bar-" (ходить, идти) и т.д.

-

Примечательно, что табгачей, одно из сяньбийских племен, китайцы называли "косоплетами". Из этого можно сделать вариант этимологии этнонима табгачей: протомонг. "tebeg" (волосы на макушке; хохол; пучок волос) + "-či(n)" = "tebeg-či(n)" => "tаbgа-či" - "делающие волосы на макушке" = "косоплеты".

-

А где я с "плиточниками" и "сяцзаданьцами" ошибся? Укажите, пожалуйста. Тем более "Я". Я ведь цитировал других людей, знающих свое дело. Это не мои умозаключения, а их выводы.

-

Хм, интересно. Вполне возможно, ведь все таки с домашней лошадью китайцы всяко познакомились от своих северных соседей, жителей степей, примерно коло 3000 г. до н.э. Для древнекитайского мы наблюдаем звучание иероглива 馬 (совр. "mǎ" - лошадь; конь (символ армии); армия; конный, кавалерийский; разбойный, буйный; сокр. марка (немецкая); немедленно, не сходя с места) как "mrāʔ", что подозрительно похоже на протомонг. "mori(n)" (лошадь), возможно даже какая-то диалектная ворма, схожая с баоань. "more", шары-югурским "mōrǝ" или могольским "muren". В общем, тогда следует видеть источник древнекит. "mrāʔ" примерно как "more(n)". То есть: "mori(n)" => гипотет. диалект. "more(n)" => "m(o)re" => "mrāʔ". Впрочем, китайское "mrāʔ" скорее похоже на заимств. из протокорейского "mằr" (лошадь). Это общеиндоевропейская глосса. А конктретно у нас и у чувашей - иранизм (впрочем, интересно что у тохаров по этому счету).

-

А! Вот оно чё! Вы из хунну делаете европеоидов, т.е., по вшей терминологии, "белых"! Это европеоиды, сайн-цагаан-аха?: Или это: "Так или иначе, не нужно забывать, что хунну были полиэтнической и многоязычнойкочевой империей. В состав хуннской элиты по данным письменных источников входиликитайские советники и военачальники (самый известный из них знаменитый полководецЛи Лин). Расовая и этническая терпимость подтверждается новейшими археологическимии генетическими данными [Kim et al., 2010]. Если хунну Центральной и Западной Монголиипо данным физической антропологии близки к культурам тюркского круга, то хунну из Восточной Монголии имеют много сходства с хунну Забайкалья и сяньби [Tumen, 2011, p. 370]" А восточная Монголия и Забайкалье это царские могилы Ноин-Ул, Баян-Ундер, Ильмовая падь, Зарубино, Оргойтон, Кяхта - в общем все то, по чему мы и знаем об археологической культуре хунну. А свера влияния по вашему не означает, что подвластный народ есть часть более сильной политии? Может овициально и не входили в тюркский эль (правда археология говорит, что таки да - с тюрками монголы контачили по черному в эпоху каганата). Возможно к тюркизации все и шло, ведь какой большой пласт тюркизмов из древнетюрского в монгольском языке имеется. А какие интересные детали раннемонгольской культуры имеем, говорящие о сильном влиянии тюрков на коренное население Монголии: "Несколько тюркизированный облик раннемонгольских погребений хойцегорского этапа УН-Х вв. хорошо согласуется с беспокойным временем падения одних кочевых держав и возвышением других, о чем ярко свидетельствует политическая история Центральной Азии в I тысячелетии н. э. Уже подчеркивалось, что уход с политической арены того или иного этноса вовсе не означал его физического исчезновения. И это убедительно подтверждают раннемонгольские погребения. Возвышение на политической арене Центральной Азии после падения Жужаньского каганата в середине VI века сначала тюркоязычных племен тугю, затем уйгуров, кыргызов вовсе не означал исчезновения с этнической карты Центральной Азии монголоязычных племен. Они по-прежнему жили в степях Монголии и Забайкалья, но уже под властью I и II Тюркского каганатов в У1-У1П вв. и Уйгурского каганата в УШ-1Х вв. Монголоязычное население степей Центральной Азии в это время испытывало на себе сильное тюркское, в том числе культурное и этническое, влияние. Об этом свидетельствует несколько тюркизированный облик инвентаря раннемонгольских погребений хойцегорского этапа. Сказалось и прямое этническое влияние тюрок, о чем свидетельствует значительная европеоидная примесь в черепах некоторых раннемонгольских захоронений, например могильника Баин-Улан II на границе Бурятии и Монголии. И, что примечательно, в этом же погребении костяк сопровождался золотыми ременными обкладками тюркского облика." http://www.istmira.com/istdr/buryatiya-v-drevnosti/page/60/ Кыргызы вот тоже были просто данниками, к ним направили как наместника китайца Лин Пина, где ему отгрохали дворец близ Абакана.

-

Ну что же вы так не внимательно читаете то? Вот, например: Дунайско-булгарское "морин" (лошадь; В.В. Бартольд, "Тюрки. 12 лекций по истории турецких народов Средней Азии") явно заимствовано из протомонг. "morin" (лошадь), хотя имеются сомнения в словах Бартольда. Скорее, имелось ввиду дунайско-булг. "сомор" (предположительно "лошадь"), что можно связать с письм.-монг. "sü-mori" - "молочная лошадь", то есть "порода лошади, наиболее пригодная для удоя". Дунайско-булгарское "тох" (лошадь [дикая?]), возможно, заимствованное протомонг. "tаki" (дикая лошадь); сравните совр. монг. "тахь". Впрочем, может быть развитием ПТ "tаgɨ" (самка кулана), хотя семантика сильно изменена по сравнению с возможным предковым словом. Сравните также с совр. казахским "тағы" (дикий, одичалый), но отсутствие такой вормы с семантикой "дикий" в других языках говорит о заимствованном характере в казахском. Чув. "какай" (мясо) => монг. "гахай" (свинья). По пр. Добреву: "От своя страна, праб. гок < изтир. *xug, осет. xu „свинья; кабан“, афг. xūg, ишк., ягн. xug „свинья“, сакс. hva-, срперс. xūk/xūg, дар. xūk,тадж., перс. xuk „свинья“, авест. hū- < ир. *hū-ka-, ие. *su- „свинья“ < *sŭ- „рожать“ [Основы иранского языкознания 1982, 78; Абаев-4, 253-255, вж. и срв. Баскаков 1969, 230-354; Боталов 2014, 31-57; Ваклинов 2012, 9-445; Виноградова, Кузьмина 2014, 126-151; Гамкрелидзе, Иванов 2014, 557-560; Грумм-Гржимайло 2014, 67-78; Кузьмина 2014, 152-182; Пьянков 2014, 220-232; Серегин 2014, 351-358;Ahmetbeyoğlu 2012, 1-16; Altheim 1959, 6-28; Clauson 2014, 182-184; Ercilasun 2013, 62-68,191-195; Kafeslioğlu 2008a, 1-9; Karaağaç 2013, 21-22; Karatay 2010, 49-72; ~*~2013, 20-28; Kısakürek, Kısakürek 2013_1, 172; ~*~2013_2, 116; ~*~2013_5, 36-38,171-178; Ovcharov 1997, 125-129;Ögel 2014, 15-42; Pritsak 2013, 428-471; Tekin 1987, 1-10; The Cambridge History 2013, 79-141; Yegorov 2014, 4633-4643; Zimonyi 2013, 1054-1073, срв. Дыбо 2013б, 11-14; Рашев 2013, 1-12; Buran, Alkaya 2013_1, 9-23; Csornai 2010, 29-42; Lissner 2011, 1; Lukács 2008, 5-30; Schönig2013, 242-248]." Чув. "пуян" (богатый) => монг. "баян" (богатый). Заимствовано в протомонг. из тюрк., а точнее древнеогурского, так как такую схожу с монг. "баян" ворму с окончанием на "ян" мы видим из всех тюрк. языков только у современного чувашского, а при условии вида этого слова в древний период, когда оно должно быть сближено по звучанию с пратюрк. вормой "bāj" (богатый), то должный иметь древнеогурское слово примерно как "bājаn/bаjаn", которое и перешло в монгольские языки как "bаjаn". Также у Дыбо там были некоторые монголизмы в дунайско-булгарском, но сейчас лень искать. Вы же говорили про то, что контакт огуров с монголами относится только к XIII веку. А тут вы пишите про хунну. А спрашивал я вот это: "с какого перепугу чуваши так сильно контактировали с монголами, что аж восприняли и отдали в XIII веке лексемы, которые отсутствуют в других тюрк. языках"? И также, если контакт чувашей с монголами был только в XIII веке, то откуда имеются чувашизмы в монгольском языке в Монголии и Бурятии? Ведь те монголы, которые властвовали с чувашами ведь там же и остались, не контактирую практически с коренным юртом. Давайте еще раз я вам распишу как обстоит дело: Имеем обоюдные заимствования чувашских и монгольских слов, причем слов очень древнего периода. Причем данные монголизмы и один иранизм отсутствуют в собственно тюркских языках => заимствования из монгольского и из иранского с последующим переходом в монголосверу происходил ПОСЛЕ разделения пратюрков на огуров и собственно тюрков, произошедшее в период III-II в.в. до н.э. В хуннскую эпоху собственно тюрки никак не могли и рядом быть с огурами, иначе в противном случае такого явления как ротацизм и ламбдаизм бы не было, то есть никакого разделения пратюрков на две ветви не было. Но имеем другую ситуацию - огуры и собственно тюрки в III-II в.в. до н.э. разделились, они более не имели контактных зон => их языковые центры развиваются своим путем => если монголизм попадает в огурский язык и мы его не наблюдаем в собственно тюркских языках, то это говорит о том, что монголизм попал не в пратюркскую среду, а уже в обособленную от собственно тюрков среду огуров (потому то и нет этих монголизмов в собственно тюрк. - группы то обособились друг от друга). Вы можете процитировать меня в том месте, где я говорил о том, что огуры родственны монголам? Вы опять не внимательно читали, я вам уже писал, по этому поводу. Лично я против связи огурского с монгольским, но вот Поппе определял эти языки как переходное звено между монгольскими и тюркскими. Это так, к слову. По тунгусо-маньчжурам не согласен с ними, более походит на опять таки монголизмы: Чув. "кар" (населенный пунтк; город) <= протомонг. "ger" (дом; юрта; семья; жилище).

-

У меня не совсем так: я вот считаю, что культура плиточных могил родственная, но не тождественная культуре хунну (по крайней мере из-за того, что все таки культура "плиточников" ушла в забытие где-то на момент создания державы хунну - разгром дунху-плиточников?). А так да - глоссы наше все, сайн-аргун-аха. А это я еще и третий вариант не добавил: 3) Языки хунну и дунху отличались и походили друг на друга в той же степени, в которой отличались и походили друг на друга языки хазар/булгар и язык собственно тюрков (жителей Тюркского каганата, западного). То есть, отличались как огурская ветвь тюрк. группы от собственно тюрк. ветви. Например: «Язык чистых хазар не похож на язык турецкий, и с ним не сходен ни один из языков известных народов» - Ибн-Хаукаль. «Язык Хазар не сходен с языком Турок и Персов, и вообще он не похож на язык ни одного из народов (нам известных)» - аль-Истахри. «...язык булгар подобен языку хазар...» - также аль-Истахри. При этом ведь очевидно, что хазарский и булгарский входят в тюркскую группу, но все же не похожи на другие тюркские языки. Впрочем, перевразирую вразу Рашид-ад-Дина (мир Ему!) на наш тюрко-монгольский лад: "Тэнгэри мудрее и лучше знает"! 1) Ключевое слово "видимо", сайн-аха. Может редактировали, может нет. 2) Здесь не просто сравнение, а именно пояснение, что "государство черных татар, т.е. северного шаньюя". То есть видели в Йеке Монгол Улус прямого наследника политии северных хунну. А тут уже да, впорос другой - видели только политически или еще и этногенетически? И такой же вопрос будет стоять с тюркскими народами: их соседи и они сами считали тюркоязычных потомками сюнну в каком плане - политическом, этногенетическом и т.д.? Ведь люди той эпохи очень уж любили "примазываться" к славе более сильных народов, принимали чужие этнонимы и считали себя уже частью этого самого сильного народа. 3) "Дулга" - это ведь название тюрков, которое означает "шлем" (по Бичурину)? Ну там с бэй-ди можно исходить из отождествления с ними хуншаноидных культур Сяцзаданя; из сопоставления сведений из "Шара Туджи" с ранними монгольскими легендами, где Бортэ-Чино с Гоа-Марал переплыли Тэнгис и стали жить в среде монголоязычных племен (хори-туматы, баргуты и иже с ними), навзанные в "Шара Тоджи" общим именем бида. 4-5) Согласен тогда, Юйвэнь уж точно выходит не инородцы в хуннской среде. Тем более, что более поздние источники говорят, например, что кидани - потомки дунху, будто бы опомнились и начали заниматься историей этих самых "чжун". 6) Неоднозначно, да. Но все же: выходцы из сяньбийской среды, единоплеменники табгачей, которые также считали себя выходцами из сяньбийской среды. А табгачская верхушка в Тоба Вэй уж точно монголоязычная была. Продолжили бы список, друже, а то нумерацию сбили - не красиво. 1) Звали - да. Но почему? Не потому ли, что видели в монголах, тюрках, чжурчжэнях, тангутов и других наследников в первую очередь в политическом свойстве былого Тюркского каганата. Тут явно не в языке и не в происхождении дело, а в том что все эти группы объединяет. А объединяет их одно - в разной степени отношение к Тюркскому каганату. Аналогично тогда и с хунну: все народы, названные именем "хунну" считались в первую очередь наследниками хунну в политическом свойстве, то есть как Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и т.д. - потомки СССР (ежель на модерновый лад переводить). 2) Ну все же, чересчур подозрительно, что в двух разных местах на двух разных языках имеется по сути одна и та же виксация этнонима в виде "туркут". Имена то да - тюркские, а вот этнонимы - вполне себе с монгольского изъясняются. 3) Туци-ван, емнип, как "дагрэй" звучал для ЗХ. Так себе на "тегин" походит. Да и какова, кстати, этимология титула "тегин"? Кажется его из иранских языков выводят. Интересно, что титул шаньюй для древнекитайского звучал как "танв(х)а", что чересчур подозрительно походит на монг. "даруга" (начальник, командир;превосходящий; старший; высший и т.д.). Да и "дархан/тархан" ведь, по-видимому, монгольского происхождения: совр. монг. "дарх" - привилегия, исключительное право; "дархан" - священный, неприкосновенный. 4) В данном случае почему нельзя доверять? Имеются же сведения о письменности "кэму" у сих народов. Здесь он просто привел имеющиеся сведения. Да и он в тот раз просто перевел названия книг на монгольский, а вывод сделал только один - у сяньби была обширная литература => пользовались письменностью. Как-то так. Интересно же! Впрочем, ведь есть Ташебинский дворец, кой видимо принадлежал какому-то наместнику китайского происхождения - Ли Пину? А это как раз таки Минуссина.

-

Ну наконец-то кто-то написал про "раке/арак/архи", которое вообще-то более поздний арабизм "ﻋﺮﻕ" (erq) со значением "пот", что есть указание на процесс дистилляции во время изготовления напитка. Да и семантически не проходит: из арака не сделать творог, как делали хунну. Ясно, понятно Почему монголизмы в чувашском объясняются монгольским нашествием, если: 1) Первые монголизмы в огурских языках завиксированы в VI-X в.в. 2) Почему это к другим тюркам эти монголизмы не перешли? Что особенного такого в чувашах, что именно с ними контактировали 3) Имеется чувашско-монгольская параллель в виде иранизма, кой отсутствует в собственно тюрк. языках. Такая ситуация подразумевает соседство огуров с иранцами, а тех - с протомонголами, при это отсутствие контакта с собственно тюрками. А такое могло быть только в хуннскую эпоху. "Парамонголы" по отношению к хунну достаточно свойский термин. Все таки, жили то всегда рядом дунху и хунну, соответственно и контакт был, какой-никакой между параллельными (в гипотезе!) ветвями, как пишут китайцы, "одного Дома". http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/o_proiskhozhdyenii_chuvashskogo_naroda.pdf - стр. 41; там также ссылаются на более мастистый труд, где еще больше параллелей, но его нет в свободном доступе.

-

Все таки хороший человек ув. Игорь. На что ж его нет-то, когда он нужен так! Но гораздо более логичным выглядит переход пратюрк. "oguŕ" стало в результате распада праязыка булг. "ogur" и собственно тюрк. "oguz", а этноним "уйгур" ведь название только одной группы из всей совокупности собственно тюркских племен, тогда как общее их наименование по традиции оставалось "oguz" как часть этнонима с числительным.

-

Во-первых, топонимы и этнонимы - разные вещи. Первое - названия геогравического объекта, второе - этноса. Во-вторых, вы разве есть Всезнающий Вседержатель Вселенной? Вы знаете что правильно, а что нет? Хорошо-с, привидите тогда уж объяснения всех девяти записей этнонима "хунну" с позиций тюрк. языков, раз уж на то пошло. Впрочем, вам не интересно и вы забьете ("вангую" по-малому). Что же, ваше право, сайн-аха. Мое дело маленькое - идти к истине чрез монгольский язык. Я обосновал все что можно было обосновать. Кстати, есть ли вообще тюркские интерпретации этнонима "хунну"? Просто ранее нигде не встречал. Как это "hoŋnho/ŋōŋnhā" переходит в "ойхор"? По каким это правилам идет такой грубый переход? И откуда вообще взялось "хунгар", когда везде "хун", "хуна", "хуни", "хионит" и "хунг-но/нгунг-на"? Интересно мнение провессора Добрева.

-

Вот мой мудрый сайн-эсэгэ - врач-дерматовенеролог. Если к нему придет пациент с каким-нибудь дерматитом, то он будет его лечить, исходя из своих знаний. Видит что-то - делает свое дело. Вот и я - вижу монгольские лексемы - объясняю их. По-вашему, как я должен еще толковать хуннское "рак" (кумыс) если не протомонгольское "айраг" (кумыс) или как часть "раг" этого и других лексем (тараг; уураг). Это просто моя работа. Ничего личного, только монголистика. Не беспокойтесь, не они. Странно что вас интересует национальность ученых? Шовинизм? Расизм? Пятая колонна?! Я же вам писал: заимствования шли как "огуры=>хунну=>дунху" и "хунну=>огуры". Вы путаете понятия: хунну в тюркской версии говорили на пратюрском языке. Огурский - язык, который выделился из пратюркского в период III-II в.в. до н.э. по 30-0 г.г. до н.э. Соббственно тюркский - параллельный ему. То есть пратюрский, огурский и собственно тюркский - три разных языка; один существовал до III-II в.в. до н.э., два других - его потомки, две его разные ветви, образовавшиеся после распада первого. Если хотите, огуры - паратюрки. Так вот, как могли собственно тюрки говорить на одном с огурами языке в период хунну, если в этот период их единство распалось, их некогда единый язык разошелся на две ветви, что подразумевает отсутствие между ними близкого соседства, ибо в противном случае никакого распада бы и не было? Собственно тюрский язык не исходит из огурского, они - параллельные ветви друг для друга. Если под "огурской архаикой" подразумевается пратюрский язык с архаичными "рь" и "ль", то да. Правда откуда взята дата III-IV в.в. н.э.? Появление собственно тюркского (то есть "з" и "ш" основы) как прямое продолжение пратюркского произошло не позже II в. н.э., когда начался распад уже собственно тюркского. Опять же, в тюркской версии хунну - пратюрки, а огуры появились вследствие ухода части пратюрков-хунну на запад, где появились под именем оногуров, емнип. Это как "римляне=итальянцы". Одни предки, другие - потомки (в теории, естественно). Опять не читали что я писал. Я же там так и написал, что там те слова параллели которых не найдем в собственно тюркских. Все словари облазил, не нашел. К тому же имеем заимствования монгольских слов в языке VI-X в.в. н.э. (дунайско-булгарский), которые могли там появиться только при влиянии монголоязычных групп на предков дунайских булгар - то есть, на огуров. В общем, эти слова - надежней некуда. Не поймите меня не правильно, но, вспоминая как вас, мой сайн-аха, называли "расистом", как-то по-своему смотрятся слова "более высокая и развитая культура", с чем, кстати, согласен. Не обессудьте, это просто так. Монголизмы в чувашском - опуская отсутствие их аналогов в других тюрк. языках и закрывая глаза на дунайско-булгарский - да, может и так. НО! Откуда тогда чувашизмы в монгольском?

-

Разрешите ответить, уж больно люблю с этнонимами работать В общем, "огур" - не архаичная, а булгарская ворма "огуз" (а это уже собственно тюрк.), тогда как для пратюрского мы должны ожидать этноним "огурь" (я так думаю, что это самоназвание пратюрков). С уйгурами не думаю что есть связь, ибо в противном случае должны тогда иметь этноним "уйгуз" в собственно тюрк. среде. Впрочем, все может быть, но тогда "уйгур" - экзоэтноним для уйгуров как з-основных. И как-то сомнительно существование этнонима "хунгар", ведь в кит. записи имеем "хонг-но" или "нгонг-на", а в других языках как "хунни", "хоунни", "хуна", "хун", "хионит" и т.д. В общем, вот по этнониму хунну что есть: дит в кит. "hoŋnho", через вышеуказанные усечения, характерные для китайского и могущие иметь место при записывании этнонима. В кратком виде: "küŋnüɣüd" - "hüŋn(ü)hü(d)" - "hоŋnhō". Впрочем, это есть позднее чтение слова "ŋōŋnhā", то есть его более истинное толкование совпадает с нижестоящим. Китайское "ŋōŋnhā": первая ворма записи. Здесь можно было бы отмахнуться просто искажением "kün(ün)nüɣüd" или "küŋ(ün)nüɣüd", однако мы можем иметь дело с другой вормой монгольского множественного числа вида "-nаr". Тогда при допущении возможных усечений получаем слово вида "kününаr" или "küŋänаr". Тогда вполне легко объяснима самая ранняя китайская ворма "ŋōŋnhā": начальный "k" перешел в "ŋ" (как начальный звук звучит примерно как "нг"); во втором слоге "ü" поглотился; в третьем "ü" перешел в "ō"; конечная "r" усеклась (сравните запись этнонима "уйгур" в среднекит. как "ʔo-ɣò"). Вкратце: "küŋünаr" - "ngüŋ(ü)nа(r)" - "ŋōŋnhā", где чтением "h" можно пренебречь (так слово "Łhə̄w-Łhā" - "низкорослая лошадь" -интерпретируют как пратюрк. "ulaλa"). Согдийское "hwn": такая ворма опять же может быть связана с упрощенным протомонг. "kününаr", где двойной "n", при пропадании медиальной гласной "u", слился в единый звук, а конечная вонема "r" усеклась (возможно, еще в языке носителей этнонима, то есть эвталитов и/или хионитов, кои, видимо, заимствовали этот этноним у собственно хунну, то есть küŋünаr). Вкратце: "küŋänаr" - "hün(ü)nа(r)" - "hunа". Более вероятно, что в данном случае задокументировано слово вида "kün(ün)" (человек, люди), где еще в исходнике отпала виналь "ün". То есть: "kün(ün)" - "hwn". Среднеперсидское "xiyon": видим передачу протомонг. "kün(ün)" (аналогично согдийской виксации). Древнеиндийское "[hаrа]-hunа": следует считать виксацией протомонг. "kün(ün)" с особенностями индо-арийской адаптации, то есть с прибавлением конечного "а" после винали "n" в оригинале. Сравните: англ. "Boston" и непальск. "Bōsṭana"; монг. "Улаан-Баатор" и хинд. "Ulaana-Baataar"; англ. "London" и непальск. "Lanḍana". Также видим здесь тюрко-монгольское "kаrа" (черный). Авестийское "xiiaona": аналогично индийской виксации. Греческое "khiónit-ós": видимо, следует считать тюркской адаптацией протомонг. "künün" (человек, люди) + "-d" (аввикс множ. числа; ставится, если слово оканчивается на "n", "r", "l" или "č") = "künüd" (люди). При этом надо полагать, что произошел переход вонемы "ü/u" в "ɨ", как то мы наблюдаем в переходе этнонима "mаnggud" в каз. "маңғыт"; также этноним "рус" перешел в каз. "орыс"; также древнетюрк. "baɣatur" стало тув. "mādɨr", кырг., алт., якут. и туркм. "bātɨr". В общем: протомонг. "künüd" => тюрк. "künɨt" => греч. "khiónit". Греч. "(h)oúnnoi": интерпретация через тюрк. "künɨ" <= протомонг. "künü(n)". Лат. "hun(n)i": интересно, что, а хранящейся в Британском музее карте, составленной Св. Иеронимом (приблизительно 340-420 г.г.) на латинском языке, рядом с "Seres-oppidum" (Китаем) есть отметка о "Huni-scite" ("Huni-scythae"); эта карта была составлена в конце 4 начале 5 веков н.э., по преданию, на основании начерченной в августе 7 г. до н.э. карты Рима и "Orbis pictus" (карты мира) Агриппы (примерно 62-12 гг. до н.э.). Из этого можно видеть, что европейцы еще до нашей эры знали о соседних с Китаем сюнну и называли их "Huni" (благодарность пр. Добреву за материал). Интерпретация через тюрк. "künɨt" <= протомонг. "künüd". В итоге можно сказать, что, если отталкиваться от монгольского языка (что в общем справедливо также при учете мнении пр. Дыбо: "этноним, видимо, не тюркский по происхождению") должны иметь два возможных исходника - "kününаr/küŋünаr" и "kün(ün)nüɣüd/küŋ(ün)nüɣüd", а также "kün(ün)/küŋ(ün)" и "künü(n)/küŋü(n), что имеет значение "человек, люди", кои, по моему скромному мнению, пока что являются наиболее близкими к истине интерпретациями.