Рунические надписи Тибета.

Статья написана по итогам Второй тибетской экспедиции 2001 года, организованной фондом "Лена-Евразия". В этой экпедиции принимали участие ученые из Москвы, Киргизии, Башкирии, Тувы, Горного-Алтая и Калмыкии.

В декабре 2000 и в сентябре-октябре 2001 гг. этнографическая экспедиция, организованная международным фондом "Лена-Евразия" (Республика Саха-Якутия) проводила исследовательские работы на территории Тибета. Основной целью данной экспедиции было изучение фольклора, культуры коренных наро-дов и установление их взаимосвязи с тюркским миром. В этой связи в задачу исследования был включен вопрос поисковых работ на территории Тибета тюркской рунической письменности. В общей сложности в течение 50 дней экспедиция посетила многочисленные музеи, храмы, могильники, священные места, проводила поисковые работы на скалах Манасаровара, Брахмапутры, в Трансгималаях, Кайласе.

В конечном результате было обнаружено множество руноподобных знаков и несколько фрагментарных рунических надписей в Лхасе и в могильнике тибетских царей, который находится недалеко от местности Хампа-Ла.

Руноподобные знаки и надписи Поталы

Главная святыня тибетского буддизма - Потала, дворец резиденция Далай-ламы, находится в городе Лхаса ("Страна небожителей"). Дворец стоит непода-леку от реки Кичу ("Счастливая река") на склоне высокого холма, носящего название Марбори ("Красная гора"). Название "Потала" на санкрите означает "гора Будды". Внутри этого огромного здания более 1000 (по некоторым данным 999) разных комнат, где укрыты 10 000 святынь и не меньше 20 000 статуй. По преданию на этом месте раньше стоял дворец Сонгтзен Гампо, буддийского правителя Тибета VII века. При нем был основан большой храм Джоканг, на месте которого по приказу Далай-ламы V спустя столетия был возведен Потала. Когда в 1682 году он умер, строительство еще не было завершено. О кончине Далай-ламы V умалчивали вплоть до 1694 года, когда, наконец, дворец был выстроен. Потала была зимней резиденцией Далай-ламы до 1959 года, пока нынешний Далай-лама XIV не эмигрировал в Индию. Теперь здесь основан музей. В основной части здания имеются правительственные помещения, комнаты обслуживающего персонала, состоявшего из монахов, в отдельности так-же существуют комнаты для медитации, библиотеки, оружейные палаты, карцер, кладовые. Здесь можно посетить гробницы Далай-ламы V и его преемников.

В Потале наша группа попала после полудня. Тибетские гиды заранее предупредили нас, что мы не должны открыто заниматься исследованием, а также съемкой в запрещенных местах. Посещение Поталы длилось почти 3 часа. В это время мы бегло осмотрели стены, полы, потайные помещения, изучали настенные рисунки, узоры. При выходе из Поталы на ступеньках лестницы правого крыла мы обнаружили различные узоры и руноподобные знаки. Общая длина центральной лестницы более 100 метров, а ширина 6-7 метров. Верхняя площадка лестницы настелена множеством камней различных размеров, где обычно присутствуют своеобразные узоры, кривые и прямые линии. На ступеньках нижних лестниц имеются отдельные графемы арамейского, хананеейского и согдийского алфавитов, а также неизвестные знаки-рисунки сакрального содержания. На больших плитах обычно присутствуют непонятные узоры, в основном это квадраты, ромбики, кружочки, палочки, треугольники. На поверхностях камней наименьших размеров и на стелах наблюдаются руноподобные и тамгообразные знаки [см.: рис. 1].

На некоторых камнях, поверхность которых заметно отличается от других, четко начертаны разные свастики и непонятные знаки, очень похожие на якутские узоры. Необходимо заметить, что каменные плиты сами по форме сильно отличаются друг от друга. Если плиты больших размеров обычно имеют стандартную форму, длина которой составляет 3 метра, то мелкие плиты по форме и по своей поверхности сильно отличаются от больших плит. Их можно разделить на три вида:

а) плиты квадратной формы - здесь в основном наличествуют непонятные знаки и рисунки, свастики;

б) бесформенные плиты (часть целых плит) - руноподобные знаки, надписи, тамгообразные знаки;

в) плиты и камни округлой формы с гладкой поверхно-стью - непонятные одиночные знаки сакрального характера.

Всего на ступеньках лестницы Поталы нами было фиксировано 6 фрагментарных надписей и около 20 руноподобных знаков. Высота графем обычно составляет 14-18 см, общая длина рунических надписей 25-35 см. Из системы неизвестного письма мы предварительно отметили следующие надписи (в нашей расшифровке):

| 1) |

|

"b(ä)ŋ(ÿ)k - вечный"; |

| 2) |

|

"(ä)k(i)ş (a)ç - в вознаграждении молодой конь"; |

| 3) |

|

"(a)jϊ b(a)t - очень плохо"; |

| 4) |

|

"k(ä)t - убегать"; |

| 5) |

|

"oş (ä)d - эта вещь"; |

| 6) |

|

"(ä)ŋ (ä)çi - в начале старший брат" [см.: рис 2]. |

Здесь следует отметить, что плиты с рунами находятся недалеко друг от друга в центральной части нижней лестницы Поталы. Буквы нанесены глубоко каким-то острым предметом. Остальные руноподобные знаки и узоры наличествуют в основном на плитах второй лестницы правого крыла.

Судя по рассказам самих тибетцев, каменные стелы и плиты были привезены из древнейших развалин неизвестных могильников, а некоторые небольшие плиты были спущены от вершины горы, где ныне расположен дворец Потала. Наиболее ценную информацию предоставил гид нашей группы, специально готовившийся на этот вопрос после нашего визита в декабре 2000 года. По его повествованию, некоторые плиты были привезены из Западного Тибета в VII в. еще при строительстве первого дворца. Он не смог показать нам какие плиты остались от руин прежнего дворца, но смог подробно рассказать о древности плит более маленьких размеров, которые настелены на лестнице правого крыла. По его мнению, большая часть плит была разобрана из каменной стены неизвестного древнего городища. Видимо, это городище не являлось тибетским, так как рассказчик местонахождение древнего города назвал чужим по духу. Когда мы показали рисунки и рунические знаки плит, местные монахи смотрели отрешенно, качали головами, подавали какие-то непонятные знаки. Немного позднее наш гид объяснил, что наш вопрос смутил ученых монахов. По его словам, о происхождении каменных плит монахи ничего не знали, зато все подтвердили глубокую древность рисунков этих камней.

По-видимому, вышеназванные надписи и отдельные рунические графемы в составе с другими ребусовидными знаками представляют древнейший вид рунической письменности. Судя по характеру палеографии надписей, данная письменность, по всей вероятности, является изначальной формой енисейского письма. Видимо, язык данного рунического письма, является тюркским, генетически близким к языку енисейских памятников.

Руноподобные знаки и надписи могильников тибетских царей

Могильник тибетских царей, который находится в окрестности г. Шигадзе мы посетили в первую поездку в декабре 2000 года. На первый взгляд это обычные холмы с каменными выступами. Во время китайской культурной революции они все были взорваны до основания. Тибетские проводники согласились нам показать только первый могильник, мотивируя свое действие тем, что в других могильниках уже ничего не осталось для научного интереса. На кургане первого могильника мы ничего существенного не обнаружили. Кое-где остались несколько штук каменных глыб с разными рисунками и свастиками. Как нам кажется, некоторые рисунки были высечены более позднее время. На одном камне заметили своеобразный знак, напоминающий символ советских времен - серп и молот. Позднее, аналог этого знака мы обнаружили среди тамг башкирского племени "мырза".

Во втором могильнике нами было обнаружено множество камней с различными знаками и рисунками. Видимо, здесь в былые времена находился какой-то небольшой памятник, на котором были вырезаны рунические надписи. Памятник был основательно разрушен, до нашего времени дошли только бесформенные глыбы камней, где с большим трудом замечаются следы былых узоров, свастик и рунических знаков. Недалеко от могильников находится мавзолей, внутри которого имеется высокая стела, встроенная наверху большой каменной черепахе. На стеле высечены различные узоры, свастики, непонятные рисунки. Во дворе этого мавзолея стоят изваяния и менгиры, привезенные, по всей вероятности, от близлежащих холмов и курганов. При осмотре этих менгиров мы ничего существенного не обнаружили, так как поверхность камней в течение несколько сот лет был начисто отшлифована природой.

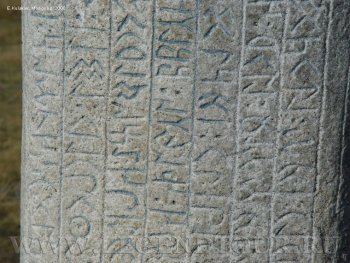

Во время второй поездки мы посетили множество могильников тибетских царей. Но, только в одном могильнике, находящемся на местности Хампа-Ла, обнаружили глыбу камня, где была вырезана руническая надпись (рис. 2). Общая длина надписи 23,5 см., высота знаков 4-5,5 см. После тщательного осмотра текста мы предварительно восстановили 11 рунических знаков

[см.: рис. 3]

[см.: рис. 3]

Рабочий вариант расшифровки "äb S(ä)nt(ÿ)ŋ B(a)r Y(ä)k(ÿ)n t(ÿ)rk(ÿ)" в нашем переводе "дом Сентун Бара внука тюрка".

Следует упомянуть, что графемы данной надписи по своей форме заметно отличаются от фрагментарных надписей Поталы. Во-первых, надпись, вероятно, является по сущности своей более поздней модификацией рунической письменности; во-вторых, некоторые графемы текста напоминают совершенно другие знаки, в частности, буквы из манихейского письма. Но, калькирование этой надписи установило, что само очертание знаков имеет двоякий характер. Если некоторая часть надписи (в основном угловатые линии) сделана на поверхности камня каким-то твердым предметом круглой формы, то линии и изгибы кругловатой формы наоборот начертаны, по нашему мнению, твердым предметом, наконечник которого имеет форму треугольника. В основном круглые линии имеют более глубокий след, чем графемы угловатого характера. Здесь, как нам кажется, что в более позднее время общий вид текста был искусственно изменен, т.е. были дополнительно начертаны кругловатые линии. В сущности, сама надпись напоминает рунические тексты долины р.Тойок (Турфан) [1]. Возможно, здесь зафиксирована часть какой-то другой руноподобной письменности или какой-то вид тибетского письма.

На этом кургане имеется множество почерневших древних камней, где обычно наличествуют различные рисунки, узоры и знаки, напоминающие рунические графемы. Интересно заметить, что на этих камнях рисунки и тамгообразные знаки были не вырезаны, а нарисованы какой-то неизвестной краской. Хотя краска сильно почернела, но былые следы рисунков и знаков легко отличаются от других пятен природного происхождения. Здесь наблюдаются множество плоских камней с тибетскими и манихейскими буквами, а также глыбы с непонятными надписями, графемы которых можно относить к арамейскому письму. По всей вероятности, на этом кургане некоторые плоские камни с тибетскими текстами были привезены с других местностей. Обычно их аккуратно складывают вокруг менгира или какого-то большого камня с надписями. На этих местах они обычно устанавливают столб с различными красочными веревками.

Такое явление почитания священных мест с надписями в Тибете встречается часто. В этой связи для исследователя рунолога не составляет большой трудности находить письмена на неведомых просторах Тибета. Иногда на одной местности можно обнаружить несколько хранилищ. Как правило, это обычно множество каменных плит, складываемые друг на друга, высота которых составляет 1-1,5 метров, а ширина 3х2 или 4х2.

•••

Тибетские рунические надписи по характеру написания и по своей палеографии заметно отличаются друг от друга. Если временное отношение рунических надписей, обнаруженных в Потале, можно отнести к VIII веку, то надпись из Хампа-Ла не в коем образе нельзя относит к этому времени. По всей вероятности, руника из Поталы является древнейшим видом какой-то неизвестной рунической письменности, которая по палеографии и языковому принадлежности была генетически близкой к енисейской рунике. Данная гипотеза, по нашему мнению, подтверждается наличием в системе тибетских топонимов названий местностей, восходящих к тюркским формам как Тengri (наз. горы, озер) = taŋri "бог, божество, небо", Töpä (наз. вершины горы) = töpä "вершина", Qаjalаs (наз. горы) = qаja "скала", Mengir (наз. местности) = bäŋkü "вечный", Qaraqaş (наз. долины) = qara qaş "черная бровь" и другие [2].

По поводу надписи местности Хампа-Ла можно сделать предположение о том, что данная надпись является модифицированным видом орхонской руники, более позднее отражение которой осталось в турфанских надписях. Одним из интересных фактов данной надписи является то, что сама надпись была позднее кем-то переделана. На наш взгляд, рунические знаки были искусственно заменены на сходные манихейские графемы. По какой причине это сделано остается неразгаданной загадкой.

Здесь непременно нужно отметить, что известный тюрколог, научный консультант фонда "Лена-Евразия" Э.Р. Тенишев по поводу расшифровок надписей Поталы и местности Хампа-Ла имеет несколько другое мнение. Он, поправляя наши попытки прочтения, все надписи читает слева направо (как полагается в классических орхоно-енисейских текстах) и используя все орфографические изъяны рунического письма (даже единичные случаи фиксирования графем) дает свои расшифровки: например, надписи из Поталы:

1) k(ä)ŋ(ä)b - "просторный дом";

2) (ä)k(ä), (ä)ş , (ä)ç(ä) - "тетя, друг, старшая сестра";

3) j(i)s b(i)t - "впалое лицо";

4) k(ä)t - "уходи";

5) "оş(ä)d" - "вот товар";

6) (ä)ŋ(ä)çi - "самая пожилая женщина";

надпись из Хампа-Ла - "(ä)r anta k(ä)j - arbaŋ (ä)ş (ä)bi - у мужчины надежны: транспорт и туда загон для животных". По поводу происхождения этих надписей Э.Р. Тенишев придерживается мнения, что данные надписи принадлежат древним уйгурам, которые бежали от монгольского нашествия в Тибет в XIII-XIV вв.

Таким образом, рунические надписи, найденные на территории Тибета требуют к себе пристального внимания не только со стороны тюркологов, но и со стороны монголоведов, тибетологов. Возможно, дальнейшее изучение этих рунических надписей и организация новых экспедиций на территории Тибета даст новые неведомые страницы древней истории тюрко-монгольских народов.

Примечания:

[1] Кызласов И.Л. Рунические письменности евразийских степей. - М., ИФ "Восточная литература" РАН, 1994. - C. 106-107.

[2] Левин Г.Г. К проблеме эволюции рунической письменности тюрков // Вестник ЯГУ "Филология и журналистика". - Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001, вып. 1. - C. 36.

-

1

1

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет