Кубатом Табалдиевым - к.и.н., профессором факультета истории и регионоведения Киргизского национального университета.

Новая древнетюркская надпись на камне-валуне из Таласа

Таласская долина является одним из основных мест сосредоточения древнетюркских рунических памятников. Преобладающее большинство текстов найденных здесь надписей носит эпитафийный характер и представляет весьма ценное значение для истории письма среднеазиатских тюркских племен раннего средневековья. В отличии от надписей других центров рунической наскальной письменности таласские надписи сделаны на обычных речных валунах. Доселе тюркологической науке были известны 11 надписей на камнях-валунах из Таласа, первая из которых в 1896 году была обнаружена известным краеведом В.А. Каллауром [1, C.79-83], а последняя в 1977 году экспедицией Института языка и литературы АН Киргизской ССР во главе с Ч. Джумагуловым [2, C.86-88].

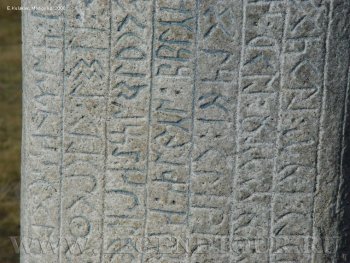

В 2002 году число данных памятников пополнилось еще одним камнем с рунической надписью. Двенадцатый по счету памятник древнетюркской письменности на валуне был случайно найден местными жителями на окраине села Жон-Арык Таласского района одноименной области. После, памятник был перевезен в г. Бишкек, где хранится в здании факультета истории и регионоведения Киргизского Национального Университета.Серого цвета крупнозернистый песчаник крепкой породы размером примерно 83х40 см имеет продолговатую форму.

На одной более или менее плоской стороне камня контррельефом выбиты пять строк с тюркской рунической надписью, состоящие из 65 знаков и одного двоеточия-словоразделителя. В конце первой и второй строк заметны небольшие сколы, где судя по тексту могла бы быть по крайней мере еще одна буква. Знаки прорезаны неглубоко, однако сохранность всех знаков за исключением двух начальных и одного в середине в конечной строке превосходное, что, в отличии от ранее найденных надписей, делает их дешифровку не затруднительной, а чтение всего текста надписи более убедительным.

Порядок чтения строк справа налево. Строки имеют четкие начала, концы которых местами переходят в боковые части камня. Четвертая и пятая строки надписи несколько короче предыдущих. Последние знаки конечной строки представляют собой, как нам кажется, продолжение и концовку текста строки третьей. По палеографическим особенностям данная надпись не отличается от остальных надписей региона. Однако следует отметить случаи вариативности в написании отдельных знаков, в частности для "G¹" и "M".Первые попытки прочтения и интерпретации текста памятника предпринимались К. Табалдиевым, по выражению которого они являются лишь "авторской попыткой перевода" и носят предварительный характер [3, C. 137-138].

Несомненно, и настоящая интерпретация текста далеко не окончательная. Должны заметить, что в ходе дальнейного изучения не только данного, но и остальных памятников, входящих в таласскую группу, особое внимание должно быть уделено, как нам кажется, выявлению точного фонетического значения знака ![]() , так называемого "с навесом".

, так называемого "с навесом".

Транслитерация:

(1). ŴT²G² : T¹ŠY ’S²YZ N¹YG¹’

(2). ŴZY ’ K¹L¹Y G¹L¹YG¹Y ’ K¹L¹MD¹[Y]

(3). S²YZ ’ K²Š NT Č ’ YNGK²W ’NT Č[K¹]L¹MŠ

(4). L¹Y ’ T¹S¹Y B²YL²’

(5). (K¹?) (L¹?) MYŠ

Транскрипция:

(1). öt(ü)g : t(a)šï : (e)siz (a)nïγa

(2). özi : q(u)lï (a)γ(ï)lïγï : q(a)lm(a)d[ï]

(3). (e)siz : k(i)š(i) (a)nt(a) (a)č : iñ(e)kü : (a)nt(a) (a)č [](a)lm(ï)Š

(4). (e)l¹i : (a)t(ï)sï bile

(5). q?(a)l?mïš

Перевод:

(1). (Этот) молебный камень, о горе, для Аны.

(2). (Его) самого, (его) рабов, (его) сокровищницы не осталось.

(3). О горе, жена тогда голодной, ее корова тогда голодной остались.

(4). (Его) племенной союз вместе с сыном младшего брата

(5). остался. Примечания:

Кроме двоеточия в начальной строке, в функции словораздела в надписи выступает в семи случаях знак a для "а".

Первая строка:

öt(ü)g: "просьба, мольба" [4, C. 393]. У Дж. Клосона: "request, memorial to a superior" [5, P. 57]. Данная группа знаков вместе со знаками T¹ŠY интерпретируется нами как "молебный камень".

(a)nї: В надписи в честь Тоньюкука (северная сторона первого камня, строка (3) это слово встречается как гидроним: (a)nї sub "река Аны" [6, C.45] , к тому же имеет схожую орфографию: N¹Y. Считаем, что здесь оно выступает как антропоним, хотя это не единственный вариант возможной фонетической передачи данной группы знаков. Широкого негубного гласного заднего ряда в начале слова могут заменить также губные гласные заднего ряда. Мы же остановились на первом варианте.

Четвертая строка:

(e)l¹i: Наш вариант чтения условный . Известно, что слово el/il во всех рунических надписях, где оно встречается пишется с L². Однако есть случаи когда для обозначения L¹, использовался знак для L². Скорее всего, здесь мы имеем дело с обстоятельством обратного характера, хотя, должны признать, что это будет первым и единственным пока случаем употребления в тюркской рунике знака L¹ вместо знака L², в случае если наш вариант чтения будет принят.

Пятая строка:

q?(a)l?mїš: Первые два знака не поддаются чтению. Однако, если учесть, что предложение в четвертой строке в целом для придания ей законченности в смысловом отношении требует предиката, а также принять во внимание то обстоятельство, что группа знаков MYŠ в таласских надписях всегда встречается в составе слова калмыш, то можно с уверенностью предположить, что эти знаки K¹ и L¹.

То же самое можно сказать и о конечных знаках той же строки надписи. Как было выше отмечено, авторы этих строк склонны думать, что они продолжение предложения в третьей строке. Смущает только то обстоятельство, что знаки для M и L¹ стоят поменявши местами, а знак для велярного K¹ не отмечен здесь вообще. Хотя он мог бы быть вначале, на месте нижнего скола на камне. Как видно из текста памятника повествование ведется от имени третьего лица. В надписи нет так называемой "авторской ремарки", т.е. смены лица от третьего к первому, которую мы наблюдаем в некоторых памятниках из Таласа и Енисея.

Надпись представляет собой интересный в плане содержания образец эпитафийного жанра ранних тюрок населявших когда-то бассейн р. Талас. Несмотря на то, что в самой надписи нет прямых или косвенных указаний о датировке, временем создания памятника можно с уверенностью считать первую половину VIII века, так как последние исследования таласских [7, C.43-44] и палеографически идентичных им кочкорских надписей [8, C. 73-75; 9] показали, что основную группу памятников древнетюркской письменности Западного и Центрального Тянь-Шаня следует датировать именно периодом тюргешского господства в регионе.

Обнаружение нового камня-валуна с надписью, а также положительные результаты полученные в последние годы в ходе целенаправленных поисков памятников письменности древних тюрок, позволяют нам твердо утверждать, что в долине р. Талас и прилегающих районах, выполненные руническим письмом надписи будут выявляться и впредь, а ареал распространения письменной традиции тюркских племен раннего Средневековья будет расширяться.

Прорисовка древнетюркской рунической надписи на новонайденном камне из Таласа.

Литература:

[1] В.А. Каллаур. Камень с древнетюркской надписью из Аулиеатинскаго уезда // "Записки Восточнаго Отделения Русскаго Императорскаго Археологическаго Общества", XI, 1897.

[2] Ч. Джумагулов, Г. Карагулова. Новый таласский древнетюркский памятник // Советская тюркология, 1978/1.

[3] К. Табалдиев. Новые древнетюркские рунические надписи Кочкорской и Таласской долин // "Труды факультета истории и регионоведения Киргизского Государственного Университета имени Жусупа Баласагына", Выпуск X, Бишкек, 2002.

[4] Древнетюркский Словарь, Ленинград, 1969.

[5] Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972.

[6] Древнетюркский Словарь, Ленинград, 1969.

[7] С.Г. Кляшторный. О датировке таласских рунических памятников // "Бартольдовские чтения. Тезисы докладов и сообщений" V, Москва, 1974.

[8] С.Г. Кляшторный. Новые открытия древнетюркских рунических надписей на Центральном Тянь-Шане // Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики, No.1-2, Бишкек, 2001, с. 73-75;

[9] R. Alimov. Koçkordaki Türgeş Yazitlari // "Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi", 2003/1.

-

1

1

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет