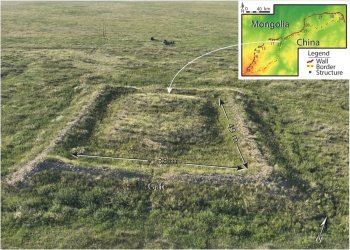

Исследователи изучили 405-километровую систему стен в восточной Монголии, известную как "Монгольская дуга", чтобы узнать больше о ее истории и назначении. "Монгольская дуга” состоит из земляного вала, траншеи и 34 сооружений.

Этот участок Великой Китайской стены, простирающийся на территории Монголии, был проанализирован впервые, что позволило им представить некоторые умозрительные выводы об истории и функциях этого огромного сооружения.

Проходя примерно параллельно границе между Китаем и Монголией, древний барьер простирается от провинции Сухэ-Батор до провинции Дорнод на северо-востоке Монголии, где зимние температуры часто опускаются до -25 градусов по Цельсию.

Основываясь на исторических записях, исследователи предполагают, что вся система была построена между 11 и 13 веками нашей эры, но археологических исследований на сегодняшний день недостаточно, чтобы более точно датировать время строительства различных ее частей.

Авторы исследования проанализировали стену и связанные с ней сооружения, используя спутниковые снимки, китайские атласы и советские карты в дополнение к прямым полевым наблюдениям, отметив, что "Монгольская дуга", несмотря на ее масштабы, в значительной степени игнорировалась в существующем академическом дискурсе.

В своей статье, опубликованной в журнале полевой археологии, команда описывает методы и технологии, которые они использовали для изучения стены.

Самым поразительным открытием исследователей было то, что "Монгольская дуга" содержит многочисленные большие проемы, что наводит на мысль о том, что она строилась в спешке и поэтому никогда не была полностью укреплена. Есть также свидетельства, свидетельствующие о том, что стена была построена как средство контроля за передвижением людей или животных.

"Одно из возможных объяснений проемов стены, которые были уязвимыми местами в системе, заключается в том, что "Монгольская дуга" была спешно построена в последние годы династии Цзинь в качестве защиты от ожидаемого вторжения монгольских армий", - пишут исследователи.

Такие теории возникли, когда стало ясно, что стена не служила бы таким серьезным барьером — многие из ее аванпостов, например, находились в местах с ограниченным обзором окружающей территории.

Вся система стен, к которой относится "Монгольская дуга", получила разные названия в исследовательской литературе. Ее называли "пограничная стена Цзинь", "стена Цзинь лонг" и "Стена Ляоцзинь".

Это также одна из самых загадочных систем длинных стен и траншей в истории Китая и Монголии. Несмотря на ее размеры и сложность, неясно, когда она была построена, кто ее построил и с какой целью.

Неясно даже, был ли весь массив стен построен одновременно или, как предполагают исследователи, это совокупность различных проектов, построенных за длительный период времени.

Исследователи полагают, что "Монгольской дуге" уделялось гораздо меньше внимания, чем другим сооружениям стены (или Великой Китайской стене) в истории этого региона, возможно, из-за неопределенности, связанной с ее строительством и использованием, того факта, что она расположена в отдаленных районах, и того факта, что она не производит визуального впечатления.

Авторы исследования в настоящее время не могут сделать каких-либо окончательных заявлений относительно назначения "Монгольской дуги", хотя они планируют провести более масштабные раскопки некоторых сооружений в предстоящем полевом сезоне. Они надеются, что это поможет им определить "даты строительства стены и продолжительность использования, а также прольет свет на деятельность людей, размещенных в этих ограждениях".

Источник: arkeonews.net

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет