Оригинальная версия // Этносоциальные процессы во Внутренней Евразии. Вып. 9. Семипалатинск, 2008. С. 316-322.

Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-03-61304а/Т – "Институт зайсанства и его правовые основы в свете современных проблем возрождения в Республике Алтай").

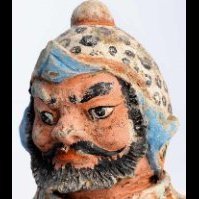

"Моя родина – Калмакстан" – так ответила моя приятельница из кош-агачских казахов на вопрос о причине возврата из Казахстана. Я не сразу поняла ее, потому что впервые услышала, чтобы Горный Алтай называли "Калмакстаном". Такое название звучало непривычно. Немудрено соотнести его с прозвищем "калмак" – как прозвали алтайцев местные казахи. Оно связано с периодом противоборства Казахских ханств и Джунгарии, располагавшейся в верховьях р. Иртыш (с XVII – середины XVIII вв.), когда предки алтайцев были ее подданными. С тех пор в этническом представлении казахов алтайцы воспринимаются как часть ойратов, называемых "калмаками".

В целях реализации регионального проекта РГНФ (№ 07-03-61304а/Т, руководитель В.С. Иванова) летом 2007 года был проведен опрос населения Кош-Агачского района по теме актуализации родового управления алтайцев и казахов, о степени их этнокультурного взаимодействия [1] . При апробации метода сбора полевого материала на языке изучаемого этноса, опрос шел на казахском и алтайском языках[2] . Собранные сведения подтверждают, что этнической основой алтайцев и казахов, будь то этнотерриториальная группа или диаспора, остается родовая структура и связанное с нею этническое сознание. К такому выводу можно прийти, обратившись к изучению обстоятельств появления нового образа малой родины алтайских казахов – "Калмакстан" и условий актуализации его в этническом сознании возвратившихся переселенцев, названных в Казахстане "калмаками": какова доля истины в таком прозвании и в чем заключается его ключевой смысл?

Как известно, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. казахи-переселенцы из Горного Алтая и Монголии возвращались в Северо-Восточный Казахстан – территорию исхода предков второй половины XIX в. Состоятельные скотоводы, алтайские казахи везли свое имущество на двух-трех "КАМАЗах"[3] . Такая зажиточность объяснялась тем, что многие переселенцы работали чабанами в колхозах и совхозах Кош-Агачского района, были передовиками, получали полное обеспечение как жители высокогорного региона. За последнее столетие Чуйская степь стала для них малой родиной.

До сих пор о причинах миграции алтайских казахов нет единого мнения. По данным проведенного этносоциологического опроса называются две группы мотивов, одна из них связана с решением о целесообразности вернуться на историческую родину для воссоединения с основной частью этноса, а другая вызвана межэтнической напряженностью между алтайцами и кош-агачскими казахами: "Сами казахи объясняли причины своей миграции чаще всего притеснениями со стороны алтайцев. Однако по заключению правительственной комиссии, которая работала на юге Горного Алтая в 1992 г., главная причина отъезда казахов определялась стремлением к воссозданию нации, возобладавшим с провозглашением независимости Республики Казахстан"[4] .

В поисках позитивной социальной и этнической идентичности в Казахстане как этнической родине опрошенные респонденты подозревали о социокультурной дистанции между ними, диаспорой, и казахстанскими казахами, но лишь осуществив переезд, смогли осознать это. На вновь приобретенной родине возникли проблемы этнической идентификации и адаптации к экономическим и социокультурным условиям, в результате чего переселенческое движение потерпело неудачу. Одна из причин заключалась в том, что образ жизни населения Северо-Восточного Казахстана был круто изменен, широкомасштабное скотоводство ушло в прошлое – в советский период пастбища пустили под целину. Другая причина – в приобретенных вдали от исторической родины алтайскими казахами этнокультурных отличиях, о чем пишут так: "многие не сумели прижиться на уже новом месте из-за различий нравов и традиций, которые сложились за эти полтора века, и по ряду еще других причин основная масса переехавших вернулась обратно в Республику Алтай"[5] .

Вернувшиеся в Горный Алтай "практически без скота и имущества, утраченного в переездах"[6] , казахи по-разному объясняли причины своего возвращения. Одни говорили о трудностях земледельческого труда, о их неприспособленности быть огородниками и садоводами, рабочими на промышленных объектах, к той модернизирующейся жизни, какой она стала в Казахстане. Другие ссылались на ностальгию о высокогорных просторах Чуйской степи, вкусе мяса, бывшем скотоводческом хозяйстве. И лишь разговорившись, объясняли, что там, в Казахстане, они не ощутили себя гражданами своего государства, имевшиеся деньги и другие средства заканчивались, престижные места были заняты местными, знакомств не было, кто был начальником в Кош-Агачском районе, там ходил в рядовых, одним словом, переселенцы оказались невостребованными и вынужденными покинуть этническую родину. Кроме того, алтайские казахи ощутили себя "чужими" среди своего казахского этноса, который не принял их, прозвав "калмаками", "алтайцами", а казахов Монголии – "монголами".

Казахи-переселенцы осознавали свою самобытность и в целом были согласны с названием "алтайцы", в котором, казалось бы, не выражено этнического оттенка, а передано лишь территориальное содержание, т.е. из Алтая. Но второе название "калмак" уточняло сопричастность их к алтайцам, хотя и тюркскому народу, но не мусульманскому, от соседства с которыми у алтайских казахов сформировались не только этнокультурные отличия, но и образ "неправильного" мусульманина, употребляющего в пищу кровяную колбасу. Конечно, получить на исторической родине такое прозвище, было неожиданностью и звучало оскорбительно. Это неприятие, проявившееся на ментальном уровне, вызвало отчужденность от казахстанских казахов как основной части этноса. Прожив два-три года с неразрешенной проблемой этнической идентификации, многие переселенцы решили вернуться домой – в "Калмакстан", что дословно означает "страну калмаков".

Такое явление, когда основное ядро этноса не принимает обособившиеся в результате миграции группы, известно в истории многих народов и стран. Обычно таких переселенцев называют по стране исхода или по названию народа, с которым они жили по соседству, получив этнокультурное влияние. Об этом широко известно из СМИ, исследований социологов, политологов, этнографов, на эти сюжеты пишут писатели, ставят документальные фильмы. В результате распада советской страны, 1990-е годы стали периодом возврата многих народов на свою историческую родину, где их обычно называют "русскими". Так произошло с российскими немцами в Германии, евреями в Израиле, греками в Греции. И наоборот, русских, переселившихся в Россию из республик Средней Азии, также воспринимают по региону исхода [7] .

Если в Казахстане переселенцев называли "алтайскими" казахами, то в Горном Алтае они подразделяются на две этнотерриториальные группы. Одна из них малочисленная (до тысячи человек), прозвана "туратинской" по названию села Тураты как первоначальному месту сосредоточения казахов в Усть-Канском районе. Для этой группы характерна активная ассимиляция, как среди алтайцев, так и русских, кроме того, в прошлом веке они были прозваны "крещеными" казахами [8] . В другую, "кош-агачскую" группу, входит большинство казахов Горного Алтая, расселенное в Кош-Агачском районе и ближайшем к нему селе Акташ Улаганского района. Казахи других районов, а также г. Горно-Алтайска, не представляют отдельной группы, а считаются выходцами из этих групп [9] . Для кош-агачских казахов характерно устоявшееся этническое самосознание, сохранившаяся родовая структура, традиционно-обрядовая и бытовая культура, заключение моноэтнических браков [10] . Оттого большинство переселенцев составляли кош-агачские казахи.

О массовости возврата их из Казахстана говорят итоги последних двух Всероссийских переписей 1989 и 2002 гг. и данные отдела статистики Кош-Агачской районной администрации по 1991, 1993, 1995 гг. [11] При сравнении их, видна следующая ситуация: в 1989 г. казахов в Горном Алтае насчитывалось 10692 чел., а в 2002 г. – 12108 чел. Причем в Кош-Агачском районе в 1989 г. их насчитывалось около 9000 чел., а в период переселения эта численность убывала постепенно: в 1991 г. стало 8200 чел., в 1993 г. – 7264 чел., в 1995 г., после возвращения, 7999 чел. Возвратившись из Казахстана, почти треть казахов решила изменить образ жизни, отказавшись поселяться в Кош-Агачском районе, оседая в единственном городе Горно-Алтайске – центре Республики Алтай, и его пригороде, селах Берюля, Кызыл-Озёк, Майма. Сам факт возвращения большинства переселенцев в Республику Алтай ставит под сомнение межнациональную напряженность между алтайцами и казахами как "главную причину их миграции" [12] .

Казахи Горного Алтая были названы в Казахстане "калмаками" неслучайно. Об этом свидетельствует их отказ адаптации к иным условиям жизни, которому предпочли возвращение домой. Общаясь в среде казахстанских казахов, переселенцы остро ощутили свое бытовое и языковое отличие. Одним из основных признаков "чуждости" алтайских казахов явился их язык, отличающийся характерным говором – сами они объясняют тем, что под влиянием теленгитов, этнотерриториальной группы алтайцев, язык их стал тверже [13] . Действительно, алтайский язык считается "чекающим" (например, как и кыргызский). В слове вместо "ш", как произносят казахстанские казахи, алтайские казахи говорят "ч", например, "чык" (выйди), вместо "шык". От алтайцев заимствовано не только произношение характерных звуков, но и слова, например, приветствие "джаксы" звучит как алтайское "jакшы", "jакшы ба?" (хорошо ли (у тебя) вас?). При этом как у казахов, так и алтайцев, принято отвечать: "Кем джок" ("Кем jок", что означает "нормально"). В результате заимствований язык алтайских казахов отличается от языка казахстанских казахов. Как правило, приобретенные языковые отличия считаются закономерным результатом в жизни любой диаспоры, что известно на примере многих народов, живших и живущих обособленно от этнической родины: к примеру, у советских немцев звучит старонемецкий вариант языка, у кержаков старинный русский язык.

Следует подчеркнуть, что не только измененный казахский язык отличал переселенцев, но и их языковое поведение, сформировавшееся в приграничном регионе, где вместе с соседствующими алтайцами казахи составляют этническое большинство, а русские представляют меньшинство. На момент переезда кош-агачских казахов этническое соотношение населения района было следующим: казахи около 9 тыс. чел., алтайцы – 6,5 тыс., русских – 770 чел. [14] Из 11 поселений района 3 села: Жана-аул, Тобелер, Ташанта являются моноэтническими – казахскими, остальные смешанными с преобладанием казахов или алтайцев. Большинство русских проживает в райцентре Кош-Агач, для которого присуще дисперсное расселение среди алтайцев и казахов. Такое окружение способствует свободному владению родным, казахским, языком, независимо от возраста и места проживания. Казахи из смешанных сел, как правило, хорошо говорят на теленгитском диалекте алтайского языка. Те и другие в разной степени знают русский язык, в зависимости от места проживания, возраста и рода занятий. Соотношение уровней знания языков, в большей степени казахского, затем алтайского и/или русского, разговорного тувинского и/или монгольского, указывает на включенность казахов Горного Алтая в центральноазиатскую этнокультурную общность, что выступает очередным подтверждением отсутствия случайности в прозвании их "калмаками" на новой родине.

Переселившись в северные и восточные районы Казахстана, преимущественно в села верховий рек Ишим, Тобол, по среднему течению р. Иртыш, алтайские казахи оказались в непривычной языковой и социальной среде. Население районов, граничащих с Омской, Курганской и Челябинской областями РФ, в большей степени подвержено этносоциальным процессам урбанизации и модернизации. Здесь, в промышленно развитых регионах распространенно двуязычие – казахский и русский языки [15] . Тот факт, что алтайские казахи знают центральноазиатские языки и диалекты, а в меньшей степени, русский язык, это отличало их, не говоря о монгольских казахах, не говоривших по-русски. С одной стороны, переселенцы, говорившие на своем диалекте не только в семье, разнились в Северо-Восточном Казахстане, где преобладает употребление русского языка, как в семье, так и в обществе. С другой стороны, слабое знание языка межэтнического общения, распространившегося еще с советского периода, воспринималось как признак их социокультурной "отсталости" на фоне активно происходивших этносоциальных процессов.

Языковая и культурная специфика переселенцев, приобретенная за столетнее проживание в Горном Алтае, явилась следствием аккультурации их не только в среде теленгитов, но и тувинцев, монгольских казахов. Такая "близость культур", сложившаяся на основе скотоводческого образа жизни (разведение овец, лошадей, верблюдов, яков), была предопределена схожими природными условиями высокогорья. Этнокультурные заимствования, приобретенные переселенцами, проявились в большей степени в бытовой среде, прежде всего в кухне, в которой предпочтение отводится молочным и мясным продуктам, привезенном убранстве жилища – войлочных коврах "сырмак" с ярким "животным" орнаментом, вышитых гладью на цветочные мотивы салфетках и покрывалах, меховой головных уборах, одежде и пр. Наши информаторы подчеркивали, что опыт переселения в Казахстан показал, что они, алтайские казахи, а особенно монгольские, "лучше сохранили старинную культуру, нежели казахстанцы", но при всем при этом они, переселенцы, выглядели "странными", "несовременными", "сохранившими кочевые традиции со времен ойратов, т.е. калмаков".

О том далеком времени сложены предания, в основе которых лежат реальные исторические события. Передаваемые из поколения в поколение, они живут в памяти потомков народов, населявших центральноазиатский регион на протяжении последних трех веков. К числу таковых относятся предки алтайцев и казахов среднего жуза, сталкивавшиеся на территории Прииртышья и всего Большого Алтая. После падения Джунгарии, поданные в лице предков алтайцев подвергались набегам казахов, что впоследствии привело к сложению непростых межэтнических отношений их потомков. К такому выводу на основе исторических преданий и архивных документов российской администрации приходят многие исследователи[16] . Конечно, этот факт лежит на поверхности, его несложно обнаружить, но существует другая сторона взаимоотношений, сложившаяся при длительных этнокультурных контактах этих народов, генетически родственных в своем происхождении, что повлекло, в частности, трансформацию понятия "калмак".

Пути миграций и набегов казахов среднего жуза проходили по юго-восточной и центральной части Горного Алтая. Неслучайно информаторы этих мест помнят легенды, повествующие о давних контактах с казахами. Так, среди кош-агачских теленгитов встречается легенда, объясняющая "Почему два брата – Алтай и Казах не дружат". Предлагаю в переводе: "У одного человека было два сына. Однажды, попив кумыса, втроем ушли на охоту в тайгу. Один из братьев по имени Казах спустился раньше и съел все, что было дома. Второй, называемый Алтай, вернувшись вместе с отцом, обнаружил это и молча ушел, отказавшись от такого брата. С тех пор первый не может насытиться, а другой осуждает его и знает норму"[17] . Отсюда видно, что в алтайском народе заложено представление о их этногенетическом родстве с казахами, где при едином образе жизни различие проявляется в сложившемся менталитете каждого. На эту тему записал свои наблюдения В.В. Радлов, посетивший казахов в середине 1860-х гг.: "Киргизы (казахи – Н.Т.) во всем являются прямой противоположностью алтайцам. В то время как последние, в общем, спокойны и рассудительны, киргизы (казахи – Н.Т.) изменчивы и всегда в движении. В любой киргизской (казахской – Н.Т.) юрте постоянно толчея. Ни женщины, ни мужчины не сидят на одном месте подолгу. Все – мужчины, женщины, дети – непрерывно болтают, повсюду слышатся шутки, смех, поддразнивания"[18] .

На протяжении почти полутора векового соседства с казахами у алтайцев сложился их этнический образ. Кош-агачские теленгиты назвали наиболее характерные черты казахов, которые привожу в русском переводе. Основным признаком их портрета выступает визуальный: "казаха от теленгита можно отличить по взгляду – у казахов он уверенный, а у алтайцев робкий", "у них взгляд бегающий, говорят шумно с хвастовством", "глаза круглые и навыкат, подвижны – смотрят беспокойно". Опрашиваемые теленгиты выявляли больше отрицательных характеристик своего этноса, что свидетельствует о меньшем субъективизме и искажении восприятия образа: "наш народ смиренный и хладнокровный по нраву, а казахи шустрые, активные, склоны обмануть". К числу их позитивных качеств относятся гостеприимство: "стол для гостя всегда обильно заставлен", старание в работе, умение завязывать деловые отношения. К числу отрицательных черт – превосходство над теленгитами: "казах активно участвует в казахских концертах, а на алтайский концерт он даже не пойдет". Их лидерство наблюдается и "в браке с алтайцами, который казахи не одобряют, а потомки от смешанных браков обычно тянутся к казахам". У теленгитов описание портрета местных казахов происходило быстро и не вызывало затруднений, что указывает на тесное межэтническое общение в регионе.

Среди алтайцев Усть-Канского района, где проживает туратинская группа казахов, встречаются представители сёока-рода "казах кыпчак". Следует подчеркнуть, что пять крупных родов "кыпчак", "майман", "тёлёс", "тодош" и "иркит" образуют основу алтайского этноса, при этом каждый сёок делится на подразделения. Так у сёока "кыпчак" 9 подразделений, одно из них "казах кыпчак". Наша старшая информатор из рода "казах кыпчак", проживающая в с. Кырлык Усть-Канского района, рассказала легенду о своем подразделении, услышанную от деда. В переводе она звучит так: "Как-то во времена наших прадедов на Алтай, в усть-канскую долину, добрались беглые иртышские казахи для того, чтобы продать ворованных детей в богатые семьи алтайцев. Когда дети подрастали, их забирали или выкрадывали и увозили назад и превращали в рабов. Так один Кыпчак, из подразделения "котон кыпчак", взял казахского мальчика на прокормление. Воспитав его, женил, а внуков объявил "кыпчаками", но так как их отец был по крови казахом, то его потомки образовали отдельное подразделение, названное "казах кыпчак". Сегодня эти правнуки из сёока "казах кыпчак" живут в с. Кырлык и окрестностях по фамилии Ажанаровы и Айтпасовы"[19] .

В приведенных легендах прочитываются сведения об отдельных случаях вхождения казахов в этнический состав алтайцев. Известно, что большая часть казахов Горного Алтая относятся к родовому подразделению среднего жуза "найман" ("майман" имеется и в составе алтайцев), но именно в рамках алтайского сёока "кыпчак" произошло "вливание" казахов в случае "казах кыпчак". Другие фольклорные сведения сообщают об обратных случаях, о вхождении алтайцев в состав казахов. К примеру, в широко распространенном предании о набегах бия Кочкорбая в Горный Алтай, события которого относятся к середине XVIII в., говорится об уводе алтайцев в неволю, что подтверждается историческими документами российской дипломатии того времени[20] .

На эти сюжеты у алтайцев сложены песни, в которых звучит "олjого кирген" (попали в плен), "айдуга апарган" (увели в плен), "кайра келбеген" (назад не вернулись). Бесспорно, что в их исторической памяти не забыты случаи поражения от казахов и увода женщин и детей. Вероятно, какая-то часть их погибала в пути, но те, кто доходил до места, жили в роли пленных, а дети и родившиеся там потомки постепенно оседали в среде казахов. Для подтверждения такого предположения приведу сведения В.В. Радлова о судьбе пленных, выходцев из Алтая: "Бывшие крепостные и рабы султана, отпущенные им на свободу уже много десятков лет тому назад, все еще стараются кочевать поблизости от него, и, хотя они имеют теперь точно такие же права, как и все остальные киргизы (казахи – Н.Т.), их все же называют тöлöнгÿт. Это название я могу растолковать только так: многие крепостные первоначально были военнопленными из числа телеутов, и поэтому в силу привычки тöлöнгÿт постепенно превратилось в имя нарицательное со значением "военнопленный вообще" и, наконец, со значением "крепостной султана"[21] .

Описанное явление дифференциации этноса продолжает жить в наши дни. Косвенным свидетельством о случаях вхождения казахов и алтайцев в этнический состав друг друга служат наблюдения наших информаторов. По их сообщениям, встречаются типы, непохожие на "своих" по внешности или по нраву. Среди казахов заметны круглолицые с мелкими чертами лица, добродушные, безразличные к коммерции и богатству, склонные к пьянству, обычно таковых сами казахи называют "рожденными от калмаков", имея в виду схожесть с этническим типом алтайцев. В свою очередь, в среде рядом живущих теленгитов бывают случаи, когда о том или ином человеке говорят "казахтын־ суразы", что означает "незаконнорожденный от казаха". Основным поводом для этого выступает происхождение, унаследованная внешность или нрав. В Горном Алтае казахи приобрели не только этнокультурное влияние от алтайцев, а отчасти от русских, но родство "по крови" и по браку, о чем говорят случаи изменения их этнического образа, что еще раз подтверждает отсутствие случайности в прозвании их "калмаками" в Казахстане.

Другим подтверждением выступает тот факт, что на рубеже XIX-XX вв. родовой глава у кош-агачских казахов назывался термином, принятым у алтайцев, "зайсан": зайсан Абдулдо Калдыкин. Этот термин зайсан (jайсан־) произошел от наименования китайского титула "цзяй-сян", а у монголов Юаньской династии использовался для обозначения правителей улусов[22] . На Алтае сохранился как наследие ойратского периода, когда алтайцы пережили государственность в составе Джунгарского ханства[23] . С тех пор термин "зайсан" обозначает представителей своеобразной родовой наследственной аристократии. Неслучайно у местных казахов родовой титул был назван как у алтайцев "зайсан", в отличие от казахстанского "султан", что было обусловлено их включенностью в центральноазиатскую этнокультурную общность, наследованную от ойротского времени.

С другой стороны, в социальной структуре родового общества, как казахов, так и алтайцев сохраняется не только родовое управление, но и представление о принадлежности к роду – патрилинейному экзогамному подразделению. Казахстанские казахи обозначают родовые подразделения словом "ру", а алтайские казахи – "сюек", на что обратил внимание А.Н. Самойлович, посетивший Чуйскую степь (Горный Алтай) в 1927 г.[24] И этот факт можно объяснить теленгитским влиянием. Обычно старший спрашивает "Суйегiн кiм?" (Каков твой род?: ср. у алтайцев "Сööгин־ не?"). Принадлежность каждого члена общества к роду, передаваемому от отца, обеспечивало соблюдение почитания старших, родовых обычаев экзогамии, авункулата, взаимопомощи и др.[25] И в наши дни родовая структура продолжает оставаться этнической основой, как казахов, так и алтайцев.

Таким образом, новый образ "Калмакстан", обозначающий Горный Алтай как малую родину, появился у местных казахов после провала переселения в Северо-Восточный Казахстан, на родину предков. В связи с неразрешенными проблемами этнической идентификации и адаптации к экономическим и социокультурным условиям, переселенцы ощутили себя "чужими" среди своего казахского этноса, который не принял их, прозвав "калмаками". Действительно они не могли безболезненно влиться в среду казахстанских казахов, их выдавал измененный язык и языковое поведение, скотоводческий образ жизни, быт и обрядовая культура. Алтайские казахи представляют собой часть центральноазиатской общности, в меньшей степени подвергшейся социальным процессам современности. Переселенцев-неудачников, а таковых оказалось большинство из уехавших, неслучайно потянуло назад в "страну калмаков", в которой влияние от рядом живущих алтайцев не ограничивается лишь этнокультурным воздействием в быту, знанием алтайского языка, а отдельными случаями родства по браку[26] . В заключение имеет смысл сказать, что местные казахи и алтайцы не стремятся раствориться "друг в друге", сама жизнь с ее законами этносоциального развития неизбежно ведет их взаимному обмену, хотят этого или нет.

Примечания

[1] Полевые материалы автора, август 2007 года (данная сноска относится ко всему тексту – последующим упоминаниям о полевых сведениях, собранным автором).

[2] Тадина Н.А., Ябыштаев Т.С. О методике сбора этнографического материала на языке изучаемого этноса // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2006 г.: Археология, этнография, устная история (матер. конф.). Вып.3. Барнаул: БГПУ, 2007. С. 159-163.

[3] Тадина Н.А., Ябыштаев С.Н. Республика Алтай. Курултай казахов в Республике Алтай // Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (бюллетень № 27). М., 1999. С. 35-36.

[4] Боронин О.В. Алтайцы и казахи юга Горного Алтая: проблемы полиэтничного субрегиона Центральной Азии – история и современность – http://riss.ru

[5] Мухтасырова Т. Краткий обзор истории проживания, проблемы обучения родному – казахскому языку и особенности местного диалекта казахов Кош-Агачского района Республики Алтай – http://old.arba.ru

[6] Боронин О.В. Указ. раб.

[7] Гриценко В.В. Русские среди русских: проблемы адаптации вынужденных мигрантов и беженцев из стран ближнего зарубежья в России. М., 1999.

[8] Октябрьская И.В. и др. Туратинские казахи. Судьбы национальных меньшинств России // Этнография Алтая и сопредельных территорий (матер. Конф.). Вып. 4. Барнаул, 2001. С. 29-34.

[9] Октябрьская И.В. Казахи Алтая: проблема новых идентичностей // Этнография Алтая и сопредельных территорий (матер. конф.). Вып. 6. Барнаул, 2005. С. 39-46.

[10] Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая (проблемы формирования этнической группы). Алма-Ата, 1986.

[11] Итоги всероссийской переписи населения 2002 г. Кн. 2. Т. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. М., 2004. С. 1854-1855; Макошев А.П., Минаев А.И. Население Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1994. С. 11.

[12] Боронин О.В. Указ. раб.

[13] Тадина Н.А. Об этнокультурном взаимовлиянии чуйских казахов и теленгитов // Этнография Алтая (матер. конф.). Барнаул, 1996. С. 61-64.

[14] Данные республиканского отдела статистики, декабрь 2007 г.

[15] Наумова О.В., Ларина Е.И. Атамекен – земля отцов: казахская миграция российско-казахстанского пограничья и формирование национальной идеи Казахстана // Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ – http://postsoviet.ru

[16] Боронин О.В. Указ. раб.; Октябрьская И.В. История устная и письменная. Опыт межэтнических контактов народов Алтая сквозь призму фольклора // Этнография Алтая и сопредельных территорий (матер. конф.). Вып. 5. Барнаул, 2003. С. 56-61; Шерстова Л.И. "Джунгарское время" в алтайском фольклоре: этнический опыт интерпретации прошлого // Россия, Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и культур. Барнаул, 2001. С. 66.

[17] Записано от информатора Кабышевой Зои Бадыкеевны, 1942 г.р., сёок кыпчак, м.р. – с. Ортолык, Кош-Агачского района.

[18] Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М., 1989. С. 331.

[19] Записано от информатора Шатиной Тöгÿнчы Кыпчаковны, 1926 г.р., сёок казах кыпчак, с. Кырлык Усть-Канского района. Опубликовано: Алтай кеп-куучындар /Сост. Е.Е. Емаеева. Горно-Алтайск, 1994. С. 198.

[20] Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и извлечения. Барнаул, 2006.

[21] Радлов В.В. Указ. раб. С. 347.

[22] Вайнштейн С.И. Примечания в книге "Из Сибири" В.В. Радлова. М., 1989. С. 580.

[23] Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983; Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. М., 1982; Самаев Г.П. Горный Алтай в XVII – середине XIX в.: Проблемы политической истории и присоединения к России. Горно-Алтайск, 1991.

[24] Самойлович А.Н. Казаки Кош-Агачского аймака Ойротской автономной области // Казаки. Материалы комиссии экспедиционных исследований. Л., 1930.

[25] Тадина Н.А. О взаимодействии этногенеалогического и территориального факторов управления в Горном Алтае в XIX – начале XX вв. // Этнокультурные взаимодействия в Сибири (XVII − XX вв.) (тезисы докл.). Новосибирск, 2003. С. 117-120.

[26] Тадина Н.А. Народы республики Алтай: опыт и перспективы межэтнического общения // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 26-29.

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет