-

Постов

1729 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

6

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Весь контент Турист

-

http://kladina.narod.ru/kuzmina/kuzmina.htm 25 Своего апогея обычай жертвоприношения колей на похоронах знати в евразийских степях достиг в скифскую эпоху. В одном только Ульском кургане в Прикубанье было принесено в жертву около четырехсот коней. Около двухсот старых сильных отборных жеребцов золотисто-рыжей и серебристо-серой масти убито на похоронах царя в Аржане в Туве, не считая коней, принесенных в жертву на поминках [ЗЗа]. В кургане Толстая могила кроме верхового жеребца царя и копей, везших погребальную колесницу и захороненных под курганом, на поминках было принесено в жертву, видимо, более шестидесяти зрелых жеребцов (не моложе трех лет) золотисто-рыжей масти [18а]. В царских погребениях Пазырыка на Алтае были захоронены тоже только старые жеребцы золотисто-рыжей масти. И возраст, и пол, и масть коней, несомненно, имеют значение, символизируя мощь, силу и связь с солнцем. 26 В Малой Азии в распространении культа коня, возможно, сыграли роль всадники-фракийцы. 27 Исходя из существования этого обряда у финно-угров, В. Г. Миронова |124] интерпретировала языческие жертвоприношения коня в Новгороде [159, стр. 20-28] как заимствование славян у финно-угорских народов. Такая интерпретация представляется мне в корне неверной. Как было показано, культ коня первоначально возник у индоевропейских пародов, а жертвоприношения коня и почитание его головы, связанное с культом плодородия, были присущи всем индоевропейцам, в том числе славянам. Закладные жертвы конских голов в Новгороде семантически тождественны конькам, помещаемым на крыше дома, или подкове, прибитой у порога «на счастье». 28 Ю. И. Трифонов убедительно показал, что обряд захоронения коня появился в Азии до прихода в VI в. тюрок-тугю и характерен не только для тугю, но и для других народов [177].""

-

Сдались вам Арабы ! Я вообще молчу о том куда нефтедоллары в РФ пошли ))) Сейчас все в РФ перешли к натур.хоз-ву и разводят Свиней....

-

http://kladina.narod.ru/kuzmina/kuzmina.htm ""Жертвоприношение коня практиковали и финно-угорские народы. Итальянский путешественник XV в. Иосиф Барбаро описал обычай мордвы в дни общенародных календарных празднеств расстреливать привязанную к жертвенному столбу лошадь. Затем мясо животного поедали, а из шкуры с головой делали чучело, поднимали его на вершину украшенного лентами священного дерева и поклонялись этому чучелу. Швед Ф. Штраленберг, побывавший в Поволжье в начале XVIII в., сообщил, что черемисы и чуваши вешают на деревья шкуры принесенных в жертву лошадей [349, стр. 354—356]. Тот же обряд у мордвы в конце XVII в. зафиксировал путешественник Ноорт Витзен [357, стр. 628-632]. Этот обряд был очень устойчив, и еще в XIX в. мордва, как и тюрки, чуваши, приносили жеребенка в жертву божеству Керемети, изображавшемуся на белом коне [101]. На Урале манси и вогулы развешивали шкуры коней на деревьях [42, стр. 92—93]. Подробная сводка всех этнографических данных о жертвоприношении коня у мордвы и черемис составлена И. Н. Смирновым [162; 161], им приведены и случаи захоронения коня вместе с убитым воином. Конь фигурировал и в культе и погребальном обряде черемис (марийцев) [77], зырян (коми) [127] 27. Очень большую роль играл культ коня у различных тюркских народов, в хозяйстве которых лошадь занимала первое место [39; 67; 76; 101]. У урало-алтайцев кони белой масти приносились в жертву небесным богам Тенгри и Ульгеню [224, стр. 298—299; 213; 267, стр. 553—556; 243, стр. 175 и ел.]. Уйгуры посвящали божеству неба коней рыжей масти с белой звездочкой на лбу [103, стр. 73]. Башкиры и каракалпаки вводили коня в дом новорожденного [49]. У саяно-алтайских народов в октябре — в месяц осеннего равноденствия — на берегу реки совершался обряд тай-элга (тайылга), когда в жертву богу неба Ульгеню приносили лошадь белой или иногда рыжей масти, мясо ее поедали, а шкуру с черепом и ногами вывешивали на жерди или на березе — как приношение дереву жизни [138, стр. 182; 157; 365]. Участники церемонии надевали конские маски и изображали жеребцов с целью передать мужчинам рода сексуальную силу духа — предка Коча-кана, что сопровождалось фаллическими действиями и эротическими песнями. Жертвоприношение, цель которого обеспечить плодородие, заканчивалось пиром. Все детали этого обряда имеют прототип в индийской ашвамедхе и римском ритуале октябрьского белого коня. Шаманы алтайских народов во время ритуальных действий пользовались палкой кам (отсюда само действо называется камланием). Кам — это изображение священного коня, который помогает шаману совершить путешествие на небо и служит посредником между землей и небом [245]. У тюркских народов, как и у индоевропейцев в более древнюю эпоху, распространено представление о связи правителя и белого коня. Так, белый конь считался священной собственностью турецкого султана. Хвост коня употреблялся как штандарт. В зависимости от ранга правитель мог иметь пять, семь или девять хвостов, которые вывешивали во время церемоний на воротах дворца и несли перед армией в походе. Ибн Биби сообщает, что у османских турок вручение власти совершалось в определенные календарные сроки, при этом устраивались скачки, и конь в этой церемонии выступал в роли оракула [245]. Этот обычай повторяет обряд инвеституры у индоевропейских народов. Особенно большую роль конь играл на похоронах тюркской знати. Древнейшие описания этого обряда составлены китайскими путешественниками и приведены Иакинфом Бичуриным: коня сжигали вместе с хозяином ухуань и тугю [19, II, 153, стр. 144] 28. В X в. арабский путешественник Ибн Фадлан описал заклание коня у огузов [71, стр. 128]. После сооружения кургана огузы, в зависимости от богатства покойного, убивали сто, двести или только одну лошадь. Мясо они съедали, оставляя голову, ноги и хвост со шкурой. Шкуры растягивали на деревянных сооружениях, говоря, что это лошади, на которых умерший поедет в рай 29. В XIII в. историк французского короля Людовика IX Святого описал рассказ Филиппа де Туси, возглавлявшего посольство Болдуина II на Восток и присутствовавшего на похоронах знатного кипчакского воина, вместе с которым была захоронена лучшая его лошадь [280, § 497—498]. Об этом же обычае у монголов сообщает Марко Поло: «Когда государь умирает, всех его лучших лошадей они убивают, чтобы они были у него на том свете» [107]. Плано Карпини, отправившийся в XIII в. послом папы Иннокентия IV в Монголию, сообщил, что вместе с умершим монголы «хоронят кобылу с жеребенком и коня с уздечкой и седлом, а другого коня съедают, и набивают кожу соломой, и ставят ее повыше на двух или четырех деревяшках, чтобы у него была в другом мире... кобыла, чтобы получать от нее молоко и даже иметь возможность умножать себе коней, и кони, на коих он мог бы ездить, а кости того коня, которого они съедают за упокой его души, они сжигают» [66, стр. 32, § 3; 227, стр. 12—13]. Посол короля Людовика IX Вильгельм де Рубрук видел в XIII в. в Северном Причерноморье над могилой кипчака развешанные на длинных шестах шкуры шестнадцати коней, поставленные по четыре — по четырем странам света [148, стр. 102, гл. X]. В XIV в. арабский путешественник Ибн Баттута описал тот же обычай на похоронах правителя у монголов. Сначала были устроены скачки, затем в жертву были принесены кони, головы которых обмыли кумысом. Через тела животных продели шесты и четыре таких чучела поставили на могиле. Об обычае покрывать умершего лошадиной шкурой у якутов сообщил Ф. Штраленберг [349, стр. 377—78]. Герман Вамбери подробно описал погребальный обряд якутов, клавших вместе с умершим верховую лошадь в полной сбруе, а над могилой растягивавших на балках лошадиную шкуру с головой, [352, стр. 162]. Культ коня тюрки принесли с собой в Малую Азию и Константинополь. Турки-османы вывешивали у мавзолея шкуры коней, а чаще — только отрезанные хвосты [213]. Вместе со своими конями были погребены Каркара Ахмед и Алауддин Паша, первым переплывший Дарданеллы при завоевании Константинополя. В похоронной процессии турецкого султана Мурада IV шли его кони с перевернутыми седлами. Любимый конь султана Османа II содержался в его мавзолее [245]. Д. Бойлем составлена сводка сведений других источников об участии коня в погребальном обряде у тюрок [213]. Пережитки этого ритуала сохранились почти до современности. Чуваши хоронили коня вместе с умершим хозяином [39]. Тот же обряд практиковался якутами [76; 198]. Бельтиры в Минусинском округе клали одежду покойного на его лошадь, приводили ее на кладбище, повод давали в руки мертвецу со словами: «Возьми своего коня!» Затем коня убивали в стороне, а седло и узду клали в могилу. Каргинцы в Минусинском крае подводили коня к могиле, клали одежду на перевернутое седло и отрезали коню хвост на похоронах [67, стр. 111 —132]. У казахов на седьмой день устраивались поминки. На лошадь клали одежду и шапку умершего и перевернутое седло. Затем лошади отрезали хвост и гриву и больше на ней не ездили [151, стр. 154; 337]. Иногда коней убивали на поминках [9, стр. 205]. У казахов существовал обычай покрывать могилу шкурой коня и вывешивать шкуры с черепами коней на крышах мазаров [105, стр. 293]. М. П. Грязнов присутствовал на Енисее на поминках хакаса: на сороковой день после смерти была устроена ритуальная трапеза, мясо коня съели, а шкуру с черепом и ногами повесили на дереве у кладбища [32, стр. 108]. Пережитки культа коня сохранились и в Средней Азии. Данные о них досконально приведены Б. А. Литвинским [100, стр. 143]. Рассмотренные примеры культа коня у тюркских народов показывают, что ритуалы и религиозные представления, связанные с этим животным у тюрков, очень близки индоевропейским. Встает вопрос, возникли ли они у тюрков независимо или были заимствованы у индоевропейских народов вместе с самим животным и его названием. Второе предположение представляется более вероятным, поскольку совпадения прослеживаются во всех частностях и деталях ритуалов, зафиксированных у индоевропейцев на несколько тысячелетий раньше письменными источниками с середины II тысячелетия до н. э.""

-

http://xreferat.com/35/702-1-chorosy-oiyrotskie-knyaz-ya.html ""в генеалогии джунгарских ханов и тайшей из рода чорос, зафиксированной в китайских и русских источниках, есть прямое указание на то, что они ведут происхождение от Биохана или Боханя (см. генеалогическую таблицу в конце статьи). Нас заинтересовал вопрос: был ли у Био-хана (Боханя) реальный исторический прототип? В поисках ответа на вопрос мы обратились к письменным источникам и вот что обнаружили. Например, о родоначальнике государей найманов написано: "Царя найманов, бывшего у них до вражды Чингис-хана с найманами, называли Инанч-Билгэ Буку-хан: В древние времена Буку-хан был великим государем, (к памяти) которого уйгуры и много других племен относятся с полным уважением и рассказывают, что он родился от одного дерева (подчеркнуто нами - Н.Е.)" [Рашидаддин, т.1, кн.1, с.150-151]. В унисон этому в китайской летописи "Ляо-ши" есть краткое упоминание о том, что столица Уйгурского каганата Орду-балык была основана Буку-ханом [Малявкин А.Г., 1974, с.73, 141]. Наконец, имя этого кагана имеется в рунической надписи на каменной стеле в честь уйгурского Бёгю-кагана [Кляшторный С.Г., 1987, с.19-37]. Теперь с большой долей вероятности можно допустить, что уйгурский Буку (Бёгю)-каган и найманский Буку-хан - это одно и то же лицо. Ибо уйгуры (он уйгур), тогуз-огузы, секиз-огузы (найманы), jети-огузы (долоны) и другие родственные племена длительное время находились в составе конфедерации 15 племен теле (гао-гюй) и расселялись на территории от Иртыша до Селенги, т.е. на Алтае-Саянской и Хангайской горной стране. Есть также основание предположить, что уйгуро-огузский Бёгю (Буку)-каган через тысячелетие стал Био-ханом генеалогических преданий ойрато-джунгарских князей из рода чорос. ""

-

http://xreferat.com/35/702-1-chorosy-oiyrotskie-knyaz-ya.html ""в генеалогии джунгарских ханов и тайшей из рода чорос, зафиксированной в китайских и русских источниках, есть прямое указание на то, что они ведут происхождение от Биохана или Боханя (см. генеалогическую таблицу в конце статьи). Нас заинтересовал вопрос: был ли у Био-хана (Боханя) реальный исторический прототип? В поисках ответа на вопрос мы обратились к письменным источникам и вот что обнаружили. Например, о родоначальнике государей найманов написано: "Царя найманов, бывшего у них до вражды Чингис-хана с найманами, называли Инанч-Билгэ Буку-хан: В древние времена Буку-хан был великим государем, (к памяти) которого уйгуры и много других племен относятся с полным уважением и рассказывают, что он родился от одного дерева (подчеркнуто нами - Н.Е.)" [Рашидаддин, т.1, кн.1, с.150-151]. В унисон этому в китайской летописи "Ляо-ши" есть краткое упоминание о том, что столица Уйгурского каганата Орду-балык была основана Буку-ханом [Малявкин А.Г., 1974, с.73, 141]. Наконец, имя этого кагана имеется в рунической надписи на каменной стеле в честь уйгурского Бёгю-кагана [Кляшторный С.Г., 1987, с.19-37]. Теперь с большой долей вероятности можно допустить, что уйгурский Буку (Бёгю)-каган и найманский Буку-хан - это одно и то же лицо. Ибо уйгуры (он уйгур), тогуз-огузы, секиз-огузы (найманы), jети-огузы (долоны) и другие родственные племена длительное время находились в составе конфедерации 15 племен теле (гао-гюй) и расселялись на территории от Иртыша до Селенги, т.е. на Алтае-Саянской и Хангайской горной стране. Есть также основание предположить, что уйгуро-огузский Бёгю (Буку)-каган через тысячелетие стал Био-ханом генеалогических преданий ойрато-джунгарских князей из рода чорос. ""

-

http://www.kazakhstanlive.ru/society/national-costume/ Традиционными материалами были кожа, мех, тонкий войлок, сукно – словом, те ткани, которые казахи изготовляли сами.... Казахи всегда ценили шкуры и меха животных, в том числе домашних. Шубы из шкур назывались тон, а из меха пушных зверей – шаш. Жанат тон – шуба из меха енота, кара тулки тон – из черно-бурой лисицы, бота тон – из шкуры верблюжонка, жаргак тон – из шкуры жеребенка и т.д., а бобровая шапка – это камшат борык. Многие виды одежды шили из войлока. В конце ХIХ – начале ХХ вв. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые люди покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.). Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы или бобра.... К макушке такыи, как правило, пришивали пучок перьев филина,... Носили казахи и своеобразную шапку-ушанку с назатыльником на лисьем меху. Бытовал также старинный головной убор – башлык, – изготовлявшийся из верблюжьего сукна (позже из фабричных тканей)... Теплая женская зимняя одежда, называемая купе, чаще всего была на лисьем меху.....Также в ход шли мерлушки, реже – козлиные шкуры. У богатых женщин шубы были из меха выдры или других ценных пушных зверей. .... Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык)... Хитро-мудрый "брат" много спрашивает, но не дает инфу о традиционных кожевенно-меховых мат-лах нац.костюма казахов. Казахи использовали: Енота, выдру, лисицу, бобра. Верблюда, лошадь, овцу, козу (наверно и коров, но не пишут) Филина(перья) Погуглил фауну Казахстана: 1. Филины имеются 2. Еноты вообще американцы все. М.б.енотовидная собака ? Так ее никогда в Казахии не было. В 1930-Х насильно привезли с Даль.Востока, но они остались лишь только по Волге и Каспию. 3. Пишут соседи-казахи что черно-бур.лисица есть традиционная. Но она тоже американка ! Верю в обыкновенную лисицу и корсака, самых нечистоплотных животныХ. 4. Выдра имеется ! 5. Бобер имеется ! Значит остаются : выдра, лисица, бобер и филин, что-то негусто....

-

Я уж не буду приводить Примеры оскорблений целых народов, и так все знают....

-

вы мне написали так : ""Турист - выношу предупреждение - не стоит здесь обсуждать отдельных юзеров."" Почему здесь не было сразу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ? Двойные стандарты ? Отменяйте это.

-

Значит след.наказание будет по совокупности преступлений

-

Mərhaba = Mehr+haben (Deutsch) - больше иметь ! Мерхабар Ашраф-эфенди !

-

Цитата: "«Ты, Ӱнгӱр, сын Мэнгэтӱ-киана (В тексте Mengge-tü key-e (ср. стр. 67), в «Секр. ист.» Menggetü kiyan.), со своими гурбан-тохургутами, табун-торхутами, /142/ чангшигутами и байагутами 11составлял один курень. Ӱнгӱр!"" Могут быть Тохургут-Турхагут потомком Тохаров-юэчжей ? Гибриды по идее высокорослее и подходят для телохранителей-свиты хана. Типа понты... Не путаются ли 2 разных понятия ?М.б. одни для показаных церемониалов, а другие (торгоуты) д.б. предательство искупить кровью ?

-

1) Хя = Телохранитель = хәәх - искать; разыскивать = хә - ищи ! 2) Кэшиктэн = Гвардеец = кишгтә - счастливый; благополучный; благоденствующий 3) Цэриг = Воин = церг войско; армия 4) Хэбтэгул = Воин ночной стражи = кевтүлх - укладывать; заставлять лечь (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Altan_tobci/text8.phtml"тем, кто войдет ночью [в их круг], рубить до самых плеч, тотчас же отрубать ") 5) Хабуту = Лучник = хав ловкость; меткость = хавта - ловкий, меткий 6) Мэргэн = Меткий стрелок = мергн - снайпер; меткий стрелок; меткий лучник Все слова тувинские, казахские или киргизские ?

-

Название: Калмыцко-русский словарь / Хальмг-Орс тольАвтор: Муниев Б.Д. (ред.) c-589. По-калмыцки : "хәр" - чужой, незнакомый http://sahifa.tj/tadzhiksko_russkij.aspx?slovo=ҳаргиз ҳаргиз - никогда; ни в коем случае, ни за что, никак

-

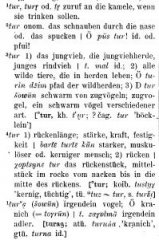

Ramstedt_Kalmykisches_Worterbuch 1935. с. 411

-

57c069391ff74-Ramstedt-Kalmykisches-Worterbuch411.jpg

Турист опубликовал изображение в галерее в Калмыки, ойраты

-

http://sahifa.tj/tadzhiksko_russkij.aspx?slovo=халқӣ халқӣ - народ, народность Халхи и Тюрки есть что Пуштуны-таджики разделенные и измененные Ойратами ??? Аналогичное слово в Азербайдж., Башкир, Казах. Узбекском. халқӣ - скорее всего от значения круг