Eitutmush

Пользователи-

Постов

244 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

3

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Весь контент Eitutmush

-

Да, это обязательно, не дай Бог, в "табақ" положишь шею или шейные позвонки, если гости только посмеются, то считай, что легко отделался , с ребер надо вырезать передние, то есть ближние к лопатке короткие ребра(в наших краях называют "қара қабырға"). Допустим, что в дом пришли гости, и надо угостить. Если угощаете бараниной, регламент почетных кусков строго определен, если режете одного барана , но в любом случае самыми лучшими кусками мяса будут угощаться аксакалы, а молодые тем, что останется Итак, в первый табақ ложат: 1-голова барана, перед варкой ее очень тщательно шмаляют, то есть, выжигают шерсть, если есть рога, отшибают ( ), отрубают, отпиливают под самый корень, потом моют горячей воде, срезают нижнюю челюсть вместе с языком, зубы выбивают. Варят в отдельной посуде. 2-жанбас (тазовая кость) вместе с частью курдюка 3-қабырға (ребра с пашиной) 4-асықты жілік (бедренная кость) 5-белдеме (поясничние позвонки) 6-бауыр (печень) 7-жаурын Второй "табақ" начинается с "жанбас" (тазовой кости), "қабырға" (ребра), "ортан жілік" (трубчатая кость между тазовой и бедренной костьми), омыртқа. Третий "табақ" начинается с асықты жілік (бедренная кость), жаурын (лопатка), қар или кәрі жілік (трубчатая кость с передней ноги), түйгіш или тоқпан жілік (трубчатая кость с передней ноги), "төс" (грудинка), если за третьим "табақом" будут сидеть свои, домочадцы, то можно ложить и вовсе непочетные құйыршық (хвост), язык, бүйрек (почки, обычно дают детям). К мясу предлагается тесто, тонко раскатанное и естественно, сваренное в мясном бульоне. Сперва это сваренное тесто ложат на "табақ", (еще раз повторюсь, "табақ"-не глубокое и очень большое блюдо диаметром 80-100 см) и обливают туздыком (соусом), чтобы оно не слипалось, потом на это тесто ложат куски мяса, а сверху еще раз обливают туздыком и несут гостям. Туздык готовят следующим образом: лук шинкуют полукольцами и складывают в небольшую кастрюлю, сверху сыплют перец и соль по вкусу заливают горячим мясным бульоном и доводят только до кипения. Как подали мясо на стол, гости сами определяют кто из них будет резать мясо, обычно, в аулах, где друг друга давно знают, уже кто то закреплен за этой ролью. А в Семипалатинске недавно были в гостях сватами, и когда нам принесли, как они сказали "беспармак", мясо, то лично я был разочарован, там не было мяса в моем понимании, просто лежала небольшая куча резанного мяса на тесте, а "табақ" был чуть больше суповой тарелки

-

-

Вы ошибились темой, фольк-хистори в другом разделе

-

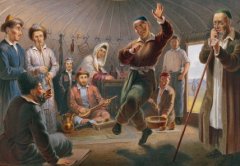

В юрте султана Внутренней Орды Даулеткерея

Eitutmush прокомментировал Eitutmush изображение в галерее в Казахи

-

В наших краях (Кокшетау) овец в основном держат для обеспечения внутренних потребностей, то есть для обеспечения мясом семьи в весенне-осенний период года. Конечно, есть и продажа овец, но я думаю, что оборот торговли не велик по сравнению с КРС и лошадьми, наши казахи предпочтение отдают конине (для сравнения: тай-стригунок зимой 2010-11 года стоил около 1000 долларов, а такого же веса КРС от силы 600-700 долларов). И это при том, что КРС и овцы в зимний период содержатся в стойлах, потому что, у нас снега завались , а лошади почти круглогодично на пастбищах. В советское время в наших краях выращивали в совхозах мериносов, а в частном подворье содержались наши, жесткошерстные, мясные породы, а про качество мясо думаю Вам известно.

-

Кто бы спорил Так как, я "городской" и не очень "разбирающийся" в тонкостях "согыма" (забой), мне приходится рубить куырдак, должен сказать, что рубка -занятие нудное. Кстати, в нашем ауле рубят топором, считается такой куырдак вкуснее получается , как это делается? Все очень просто: с шейной части срезается мясо, часть печени просто-напросто рубятся топором на мелкие кусочки, приходится "тюкать" энное количество времени, нудно, скажу я вам

-

Есть еще и "көлденең" или "белдеме" омыртқа-поясничные позвонки, и дальше идет "жая"-крестец, все эти позвонки должны быть вырезаны аккуратно, а для этого требуется немалое умение и прекрасное практическое знание анатомии животного. "Қазы тілу"-буквальный перевод - разрезание казы. Қазы вырезают попарно-"қос қазы" или по одному - "сыңар қазы", сейчас чаще вырезают "сыңар" қазы, а "қос" қазы готовили для самых почетных гостей. Через некоторое время (в тот же день или несколько позже) семья, забившая лошадь дает угощение родственникам, свойственникам, соседям (көңіл жетер), сие действо называется "омыртқа беру"-угощение позвонком (букв. перевод). количество гостей определяется в "табақ" - большое блюдо, на каждый "табақ"-9-12 гостей, обычно дают 2-3 "табақа".

-

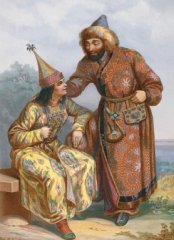

Из книги Небольсина П. "Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса", выпущенной в 1852 году:

-

-

-

-

В аулах Северного Казахстана, сохранивших традиции (да, да, есть такие аулы), говядина идет в основном на продажу, также ее употребляют люди, которые по различным причинам не могут позволить себе содержание лошадей в достаточном количестве, обеспечивающих кониной в достаточном количестве. И если учитывать специфику употребления мяса северных казахов, для такого обеспечения необходимо довольно большое количество лошадей. В таких аулах, каждая уважающая традиции семья забивает как минимум одну лошадь и как минимум стригуна - тая, тот, кто не может позволить себе такого, объединяется другим таким же, и они на двоих могут забить лошадь, и долю каждого называют "жарты ет", а если четыре семьи (молодые семьи, где муж и жена, 1-2 ребенка) делят одну лошадь, то четверть туши называют "сирақ". У кого есть возможность, те бывает, забивают две лошади. В качестве лошади для забоя ценятся байталы, то есть, 2-3 летние самки, также так называемые "ту бие", то есть кобылы 5-10 лет, оставшиеся в предыдушем году яловыми. Но обычно на забой идут стригуны-таи, чаще жеребчики. Мясо лошадей с пастбища считаются не совсем жирными и в большинстве случаев ставятся на откорм. По моим личным наблюдениям, есть две схемы откорма, 40-дневная и 60-дневная, в начале ноября, лошадей, предназначенных для забоя ловят и ставят в стойло. Традиционно для стригунов используют 40-дневный откорм. Основой откорма является зерновые злаки-пшеница, ячмень. Зерно должно быть чистым, качественным, без примесей полынной спорыньи, потому что потом мясо может отдавать полынью. Откорм начинается с двух горстей, и доза увеличивается постепенно и непрерывно, и концу доходит до 15 килограммов в день, при этом лошадь необходимо обеспечивать чистой водой, и сеном из лесного разнотравья, пырея. Очень важно и сложно удержать аппетит лошади по возрастающей, бывает так, что лошадь перестает есть пшеницу, так как хотелось бы, и хозяин перестает кормить 1-2 дня. В день забоя хозяин приглашает соседей, забойщика-қасапшы, часто это сосед, друг, брат, родственник, забой для аульского не является профессией, так сказать, необходимое хобби, все дружно забивают лошадь, кто-то из забойщиков, обычно самый молодой, рубит куырдак. Самое сложное и ответственное в забое лошади - разделка мяса, не абы как, а каждый кусок должен быть вырезан в соответствии с эстетическим и этическим ( ) стандартам, так как, имеет свое значение. А самое сложное в разделке мяса - это вырезание позвонков и казы. Позвонки-омыртқа делятся по видам и называются: Первый шейный позвонок - ауыз омыртқа, маленькие позвонки- "бәлекей" омыртқа, большие позвонки с длинными остьями-"ұзын" омыртқа или "мырза" омыртқа, а позвонок, который соединят спинные позвонки с шеей называют "әрелік" или "жетім" омыртқа, обычно его забирает в качестве оплаты труда основной забойщик, то есть который разделывал мясо.

-

Может, может... Монголы и инуитам, и алеутам предок, тлинкиты, алгонкины, оджибве и навахо тоже братья

-

из этого следует, что английское слово "alien. ['eɪljən]" - "чужой" монголизм (шутка)

-

Не думаю, что кочевники вкладывали какой-либо сакральный смысл в это слово, в начале оно было чисто хозяйственным, потом, с течением времени оно стало тем понятием, которое сейчас мы подразумеваем. Нечто похожее явление есть и в русском языке, возьмем к примеру слово «деревня» из словаря Фасмера: Первонач. *дьрвьня /*дьрвьна (см. Обнорский, ИОРЯС 30, 483 и сл.) "пашня", затем "крестьянский двор или хутор с участком земли", наконец, "селение". О знач. см. Потебня (РФВ 5, 127), Преобр. (1, 180), Бернекер (1, 186), Эндзелин (ЖМНП, 1910, июль, стр. 201), М. – Э. (1, 470, 505), которые относят русск. слово к лит. dirvà "пашня, нива", dirvónas "пашня, оставленная под луг", лтш. druva "пашня" и далее к русск. деру́. Ср. русск. ро́здерть ж., дор "корчевье, новь", о котором см. Ляпунов 260; ЖСт., 1892, вып. 1, стр. 143; Эндзелин, там же; Траутман, BSW 56. Без достаточного основания эта этимология оспаривается Ягичем (AfslPh 7, 484). Необходимо отделить от названных выше слов др.-инд. dū́rvā "род проса", ср.-нж.-н. terwe, голл. tarwe "пшеница", англ. tare "сорняк", вопреки Бернекеру (там же), Уленбеку (Aind. Wb. 128); ср. Перссон 780; Эндзелин, там же. Неприемлемо, далее, сближение с де́рево, вопреки Миклошичу (Mi. EW 72 и сл., причем правильно там же, 419), Брюкнеру (87; AfslPh 39, 1 и сл.), Шпехту (54), Шарпантье (МО 1, 25). Из вост.-слав. заимств. – польск. derewnia "деревня", XVI – XVII вв., у Кохановского, Потоцкого и др.; см. Брюкнер 87.