Лидеры

Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 01/26/25 в Записи

-

Детальная реконструкция позволяет оживить образ доисторического охотника-собирателя и выявить ряд интригующих особенностей. Реконструкция среды обитания женщины из Марго на территории современной долины Маас в Бельгии. Она жила около 10 500 лет назад, в эпоху мезолита. Исследователи и художники создали поразительную реконструкцию лица женщины каменного века, которая жила примерно 10 500 лет назад на территории современной Бельгии. Подробное изображение доисторической женщины-охотницы, известной как «женщина из Марго», основано на различных научных данных, в том числе на останках её скелета и древней ДНК, согласно заявлению Гентского университета в Бельгии. Реконструкция, выполненная в рамках междисциплинарного проекта университета «Региональный взгляд на древнюю миграцию» (ROAM) в сотрудничестве с голландскими художниками и братьями-близнецами Адри и Альфонсом Кеннисами, демонстрирует ряд интригующих особенностей. Исследование ROAM показало, что у охотника-собирателя, скорее всего, были голубые или светлые глаза и удивительно «средний» оттенок кожи, сообщила Live Science по электронной почте руководитель проекта Изабель Де Гроот, профессор кафедры археологии Гентского университета. Этот оттенок кожи, по-видимому, немного светлее, чем у большинства других жителей Западной Европы эпохи мезолита (или среднего каменного века), которых учёные изучали до сих пор. По словам Де Грута, сравнение её с другими людьми, жившими примерно в тот же период, такими как знаменитый Человек из Чеддера из Англии, выявляет это «незаметное, но важное» различие, которое подчёркивает разнообразие, уже существовавшее в Западной Европе после ледникового периода. «Пигментация кожи женщины из Марго указывает на то, что пигментация кожи в этих популяциях была более сложной и неоднородной, чем считалось ранее». Согласно заявлению, Чеддерский человек принадлежал к той же популяции западноевропейских охотников-собирателей, что и женщина из Марго. Предыдущие исследования показали, что у него тоже были голубые глаза, хотя цвет его кожи, вероятно, был немного темнее. У других представителей этой популяции охотников-собирателей было похожее сочетание тёмной кожи и светлых глаз. Оригинальная версия: https://www.livescience.com/archaeology/see-the-stunning-reconstruction-of-a-stone-age-woman-who-lived-10-500-years-ago-in-belgium2 балла

-

Автор: Том Гарлингхаус Изображение: Серебряная монета с изображением гуннов верхом на лошадях, V век. Гунны были воинами-кочевниками, вероятно, выходцами из Азии. Они наиболее известны тем, что в IV и V веках нашей эры вторгались в Европу и наводили там ужас, а также тем, что ускорили падение Западной Римской империи. Они были искусными наездниками, известными своей свирепостью в бою и безжалостностью к покорённым народам. Под предводительством своего гениального военачальника Аттилы (406–453 гг. н. э.), которого христиане того времени называли «бичом Божьим», гунны создали огромную империю, в состав которой входили обширные территории современной России, Венгрии и других частей Европы, включая Германию и Францию. Армия Аттилы стала настолько могущественной, что и Западная, и Восточная Римские империи регулярно платили дань, чтобы эти воины не нападали на римские провинции и не грабили их. Но империя гуннов просуществовала недолго. После смерти Аттилы империя была разделена между тремя его сыновьями, которые воевали друг с другом и не смогли сохранить империю в целости. Сегодня слово «гунн» является синонимом варвара, неотесанного и жестокого человека, а сам термин вызывает в воображении образы конных воинов, совершающих акты чудовищной жестокости, насилия и воинственности. На протяжении веков этот стереотип, возникший благодаря римским писателям, пострадавшим от набегов гуннов, был доминирующим представлением о гуннах. Но история гуннов гораздо сложнее, чем можно предположить, исходя из этих образов. Происхождение гуннов Происхождение гуннов неясно, но недавние генетические и лингвистические исследования дают некоторые подсказки. Согласно «Энциклопедии всемирной истории», римский историк Тацит был одним из первых западных авторов, упомянувших гуннов. В конце I века н. э. Тацит писал, что гунны жили недалеко от Каспийского моря, на территории современного Казахстана. Тацит называл их «гуннами», хотя неизвестно, как гунны называли себя сами, поскольку у них не было письменности. Тацит не видел особых отличий между гуннами и другими племенами региона и не считал их особенно воинственными. Самым известным римским писателем, подробно описавшим гуннов, был историк и военачальник Аммиан Марцеллин (330–395 гг. н. э.), хотя его описания сильно предвзяты. В своем труде по поздней римской истории под названием "Res Gestae" ("Свершившиеся дела"), охватывающем период с 96 по 378 год н.э., Аммиан охарактеризовал гуннов как "расу, дикую вне всяких параллелей" и заявил, что место их происхождения находилось "за Азовским морем, на границе Замерзшего океана". Неясно, какой океан имел в виду Аммиан, но территория непосредственно за Азовским морем расположена в Понтийско-Каспийской степи - экосистеме плоских лугов, или степной зоне — на территории современной Украины и юга России, граничащей с Кавказскими горами на юге. Аммиан Марцеллин не слишком лестно отзывался о внешности гуннов, изображая их стереотипными «варварами» с изуродованными шрамами лицами и крупными телами и даже намекая на то, что они похожи на коренастые опоры моста. Аммиан Марцеллин, однако, восхвалял конные навыки гуннов и объяснял их тем, что они всю жизнь проводили в седле: «С лошадей днём и ночью каждый из этого народа покупает и продаёт, ест и пьёт, а склонившись над узкой шеей животного, погружается в сон настолько глубокий, что его сопровождает множество сновидений» (перевод Чикагского университета). «Считается, что гунны изначально были монгольским народом», — рассказал Live Science Ральф Матисен, профессор истории, классической филологии и медиевистики в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне. До Тацита самые ранние сведения о гуннах можно найти в китайских источниках. «Есть народ под названием сюнну, которого часто отождествляют с гуннами», — сказал он. Согласно «Британской энциклопедии» хунну представляли собой свободную конфедерацию конных кочевых народов из Северо-Восточной Азии, которые упоминаются в китайских источниках ещё в V веке до н. э., когда они начали совершать набеги на северные территории Китая. Они продолжали нападать в течение следующих нескольких сотен лет. Эти набеги побудили первого императора объединённого Китая Цинь Шихуанди начать строительство Великой Китайской стены в попытке защититься от северных захватчиков. Поначалу набеги были редкими, но к концу III века до н. э. хунну сформировали большой племенной союз, который начал представлять угрозу для китайской цивилизации. Этот союз создал обширную империю, которая охватывала большую часть современной Монголии и Сибири и простиралась на запад до Памирских гор в Центральной Азии. Между китайцами и хунну разразилась серия войн, и в конце концов в 51 году до н. э. империя хунну распалась на две части: восточную, которая подчинилась китайцам, и западную, которая была вытеснена в Центральную Азию. Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что генетически гунны представляли собой смесь восточноазиатских и западноевразийских народов. В частности, выводы авторов убедительно свидетельствуют о том, что гунны произошли от народа хунну, который сам по себе представлял собой неоднородную смесь различных восточноазиатских групп, и что по мере продвижения на запад они ассимилировали западноевразийские народы, такие как скифы. С другой стороны, исследование, опубликованное в 2025 году в журнале PNAS, показало, что гунны были разношёрстной группой смешанного происхождения, хотя и подтвердили, что у некоторых из них были связи с империей Хунну в Монголии. Исследование показало, что у большинства гуннов были различные степени родства с жителями Северо-Восточной Азии. Еще одно доказательство, связывающее гуннов с хунну, - лингвистика. Согласно исследованию, проведенному в 2025 году в журнале Transactions of the Philological Society, и европейские гунны, и хунну говорили на одном и том же палеосибирском языке. В своем исследовании команда изучала заимствованные слова, глоссы, личные имена и географические названия. Например, пять заимствованных слов в тюркских и монгольских языках, в том числе «озеро», «дождь», «берёза», по-видимому, происходят из аринского языка, входящего в енисейскую языковую семью, распространённую во Внутренней Азии. Гуннские имена, в том числе Атилла, также можно объяснить с помощью аринских словообразовательных моделей. «Мы показываем, что лингвистические данные из четырёх независимых источников действительно свидетельствуют о том, что сюнну и гунны говорили на одном и том же палеосибирском языке и что это была ранняя форма аринского языка, входящего в енисейскую языковую семью», — пишут исследователи в своей работе. Искусство и культура гуннов О гуннском обществе и культуре известно очень мало. Согласно Аммиану Марцеллину, гунны были кочевниками-скотоводами, и «никто в их стране никогда не пахал землю и не прикасался к рукояти плуга». Все они не имеют постоянного жилища, очага, закона или устоявшегося образа жизни и кочуют с места на место, как беглецы, в сопровождении повозок, в которых они живут; в повозках их жёны ткут для них их отвратительные одежды, в повозках они совокупляются со своими мужьями, рожают детей и воспитывают их до совершеннолетия. (Перевод из Чикагского университета.) Но археологические данные свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые гунны вели оседлый образ жизни и занимались сельским хозяйством. Биохимический анализ костей и зубов, найденных при раскопках в Венгрии V века, позволяет предположить, что у некоторых гуннов изменился рацион: они перешли от преимущественно кочевого питания (молоко, мясо и просо) к оседлому земледельческому (пшеница, овощи и немного мяса). Одним из римских писателей, чьи работы контрастируют с описаниями гуннов как грубых варваров у Аммиана, был византийский историк V века Приск, который вместе с другим дипломатом по имени Максим посетил двор Аттилы в 448 году н. э. Он описал резиденцию Аттилы как «...великолепную. Она была построена из полированных досок и окружена деревянными ограждениями, которые служили не столько для защиты, сколько для красоты». Приск и Максим обменялись подарками с женой Аттилы Крекой, которая, по описанию, полулежала на мягком ложе. «Пол в комнате был покрыт шерстяными циновками для ходьбы. Вокруг неё стояло несколько слуг, а перед ней на полу сидели служанки, расшивавшие льняные ткани, которые должны были украшать скифское платье», — писал Приск. Позже в тот же день Приска пригласили в пиршественный зал Аттилы на трапезу, которую он описал так: «Роскошный обед, поданный на серебряных тарелках, [которые] были приготовлены для нас и гостей-варваров, но Аттила ел только мясо с деревянного подноса. Во всём остальном он тоже проявлял умеренность — его чаша была деревянной, а гостям подали кубки из золота и серебра». Его одежда тоже была довольно простой, но чистой. Меч, который он носил на боку, шпоры его скифских сапог и уздечка его коня не были украшены золотом, драгоценными камнями или чем-то подобным, как у других скифов. Гунны, по-видимому, появились на европейской исторической сцене во второй половине IV века нашей эры. Продвигаясь в Европу, гунны вскоре столкнулись с остготами, восточной ветвью германского народа, некоторые представители которой жили даже в северной части Чёрного моря. Две противоборствующие группы вступили в открытую войну, но, по словам Матисена, остготы потерпели поражение, и многие из выживших готских воинов были призваны в армию гуннов. Продолжая продвигаться на запад, гунны столкнулись с вестготами, западной ветвью готов, которые жили на территории современной Румынии (римляне называли её Дакией). Как и их восточные собратья, вестготы не могли противостоять опытным воинам-гуннам; многие вестготы были убиты, а другие бежали на запад и юг через Дунай на территории Западной и Восточной Римских империй. Это движение гуннов на запад положило начало тому, что историки называют «Великим переселением народов» — массовому переселению германских народов на территорию Римской империи, которое происходило примерно с 376 по 476 год н. э. Великое переселение народов сыграло важную роль в германизации римской армии и, в конечном счёте, в распаде Западной Римской империи, а позднее — в формировании средневековых королевств Европы, согласно Британской энциклопедии. Поражение вестготов позволило гуннам занять земли к северу от Дуная, на территории современной Румынии. Дунай имел важное значение для римлян, поскольку он обозначал северную границу Римской империи в Центральной и Восточной Европе. Присутствие гуннов на северных и восточных границах вызывало у римлян страх и панику. Этот страх был вполне обоснованным: в период с 395 по 398 год нашей эры гунны совершили несколько набегов на римскую территорию, захватив восточноримские провинции Фракию (на территории современных Болгарии, Турции и Греции) и Сирию. Однако гунны не остались в этих регионах; разграбив провинции, они вернулись на север Дуная. Несколько лет спустя, в 406 году нашей эры, предводитель гуннов по имени Ульдин совершил второй набег на Фракию, согласно «Всемирной исторической энциклопедии». В то же время, по словам Матисена, многие гунны были не против сотрудничать с римлянами. «В течение следующих 40 лет, примерно с 380 по 420 год н. э., гунны служили наёмниками в римской армии, — сказал Матисен, — и пользовались устрашающей репутацией непобедимых воинов». Но это мирное соглашение продлилось недолго. Серьезный раскол произошел в 420 году нашей эры, когда гунны начали демонстрировать свою силу, требуя от римлян платить им золотом в обмен на отказ от набегов и грабежей римских провинций. Второй серьёзный разлад в отношениях произошёл в 434 году нашей эры, когда Руа (также известный как Ругила), влиятельный гуннский вождь, которому удалось объединить многие гуннские племена в единое государство, умер, и ему наследовали два его племянника, Бледа и Аттила. «Аттила, в частности, был гораздо более амбициозным, чем предыдущие правители гуннов, которые довольствовались ролью вассалов Римской империи», — сказал Матисен. Через несколько лет после того, как два племянника возглавили гуннов, Бледа умер при загадочных обстоятельствах, и Аттила стал единоличным правителем. Он занял гораздо более враждебную позицию по отношению к римлянам: требовал всё больших субсидий и нападал на провинции как Западной, так и Восточной Римской империи, когда это было ему выгодно, и отступал, когда это было невыгодно. Используя этот метод, Аттила создал огромную империю, которую удерживал в целости исключительно благодаря своей личности. Он был блестящим военачальником, вдохновлявшим свои армии (в которые входили не только гунны, но и аланы, готы и другие народы). Согласно «Энциклопедии всемирной истории», на пике могущества Аттилы его империя простиралась от Монголии до современной Франции. Нападение Аттилы на Запад Гуннские воины были столь успешны отчасти потому, что они были в основном лучниками верхом на лошадях, чьи большие и асимметричные составные луки могли выпускать стрелы с большого расстояния и с большой силой, которая, в отличие от других современных луков, могла пробивать броню, по словам Питера Хизера, преподавателя истории раннего средневековья в Королевском колледже Лондона и автора книги "Падение Римской империи: новая история Рима и варваров" (Издательство Оксфордского университета, 2007). Другим преимуществом войск Аттилы была мобильность. Конные воины Аттилы могли быстро менять позицию во время боя — эта тактика, по словам Аммиана, оказывала сокрушительное воздействие на врагов-гуннов. Аттила собрал своих конных воинов в чрезвычайно боеспособную армию, способную бросить вызов крупным римским войскам, а не просто совершать набеги на римские аванпосты. «В период с 450 по 451 год нашей эры Аттила начинает присматриваться к Западной Римской империи, — сказал Матисен, — отчасти потому, что его подстрекает сестра западного императора Валентиниана III». Сестра императора, Гонория, была замешана в скандале, из-за которого её изгнали из императорской семьи и заставили выйти замуж за римского консула, которого она, по всей видимости, презирала, согласно Британской энциклопедии. В качестве мести Гонория отправила Аттиле письмо с предложением руки и сердца. Но когда Валентиниан узнал об этом, он положил конец предполагаемому союзу, чем вызвал гнев Аттилы. Кроме того, новый император Восточной Римской империи, бывший военачальник по имени Маркиан, приостановил выплаты Аттиле золотом. В то время Восточная Римская империя была сильнее Западной и обладала внушительной армией. «Аттила не был глупцом. Он знал, что ему будет непросто тягаться с армией Восточной Римской империи, — сказал Матисен. — Тем временем Западная Римская империя была на грани банкротства, а её армия была довольно слабой и состояла в основном из иностранных наёмников». Помня об этом, Аттила вторгся в Западную Римскую империю в 451 году нашей эры, рассказывает Матисен. Нападение Аттилы было стремительным и разрушительным, по крайней мере поначалу. Он быстро продвигался по римской провинции Галлия (современная Франция, часть Бельгии и Германии), оставляя за собой разрушения. Он разграбил несколько городов, в том числе современные Вормс, Майнц и Кёльн в Германии, а также Реймс и Амьен во Франции. Но вскоре он столкнулся с очень способным римским полководцем по имени Флавий Аэций (390–454 гг. н. э.). Флавий Аэций был блестящим тактиком и искусным дипломатом. Ему удалось создать коалицию, состоявшую из его римской армии и воинов из вестготского, франкского и бургундского королевств, чтобы противостоять силам Аттилы. Эта коалиция встретилась с армией Аттилы в 451 году нашей эры в битве на Каталаунских полях, недалеко от современного Орлеана, Франция. «Это одно из величайших разочарований всех времён, — сказал Матисен. — Аэций и его союзники-варвары побеждают Аттилу». Аттила отступил, но в следующем году снова напал на Италию, на этот раз приведя свои войска на полуостров и разорив его. Как и в Галлии, войска Аттилы оставили за собой след из разрушений: они разграбили несколько римских городов, терроризировали население и опустошали сельскую местность. Аттила даже угрожал Риму, но город был спасён, когда делегация во главе с папой Львом I встретилась с предводителем гуннов у городских ворот. Историки не знают, о чём говорили вожди, но город и его жители остались нетронутыми. А затем, по неизвестным причинам, Аттила в конце концов покинул Италию, не достигнув своей военной или политической цели, согласно «Энциклопедии всемирной истории». Некоторые учёные предполагают, что в Италии вспыхнула чума или что у Аттилы просто закончились припасы. Какова бы ни была причина, Аттила вернулся в свою крепость к северу от Дуная. В 453 году нашей эры Аттила женился на молодой девушке, но умер в первую брачную ночь (согласно «Древним истокам», у Аттилы было несколько жён). Обстоятельства его смерти уже давно обсуждаются учёными. Некоторые предполагают, что он умер от переедания и злоупотребления алкоголем. «Он предался чрезмерной радости на своей свадьбе, и, когда он лежал на спине, одурманенный вином и сном, поток излишней крови, которая обычно текла у него из носа, смертоносно хлынул ему в горло и убил его, поскольку не могла выйти через обычные отверстия», — писал в VI веке древнеримский историк Иордан. Местонахождение могилы Аттилы, предводителя гуннов неизвестно. После смерти Аттилы его сыновья начали междоусобные распри. Между различными гуннскими группировками, боровшимися за власть, вспыхнула гражданская война, и в V веке империя распалась. В 454 году нашей эры в битве при Недао коалиция германских племён под предводительством Ардарика, короля гепидов, одержала победу над гуннами. Один из сыновей Аттилы, Эллак, был убит в сражении, и гунны фактически утратили статус доминирующей военной и политической силы не только в Европе, но и во всей своей империи. Источник: https://www.livescience.com/the-huns1 балл

-

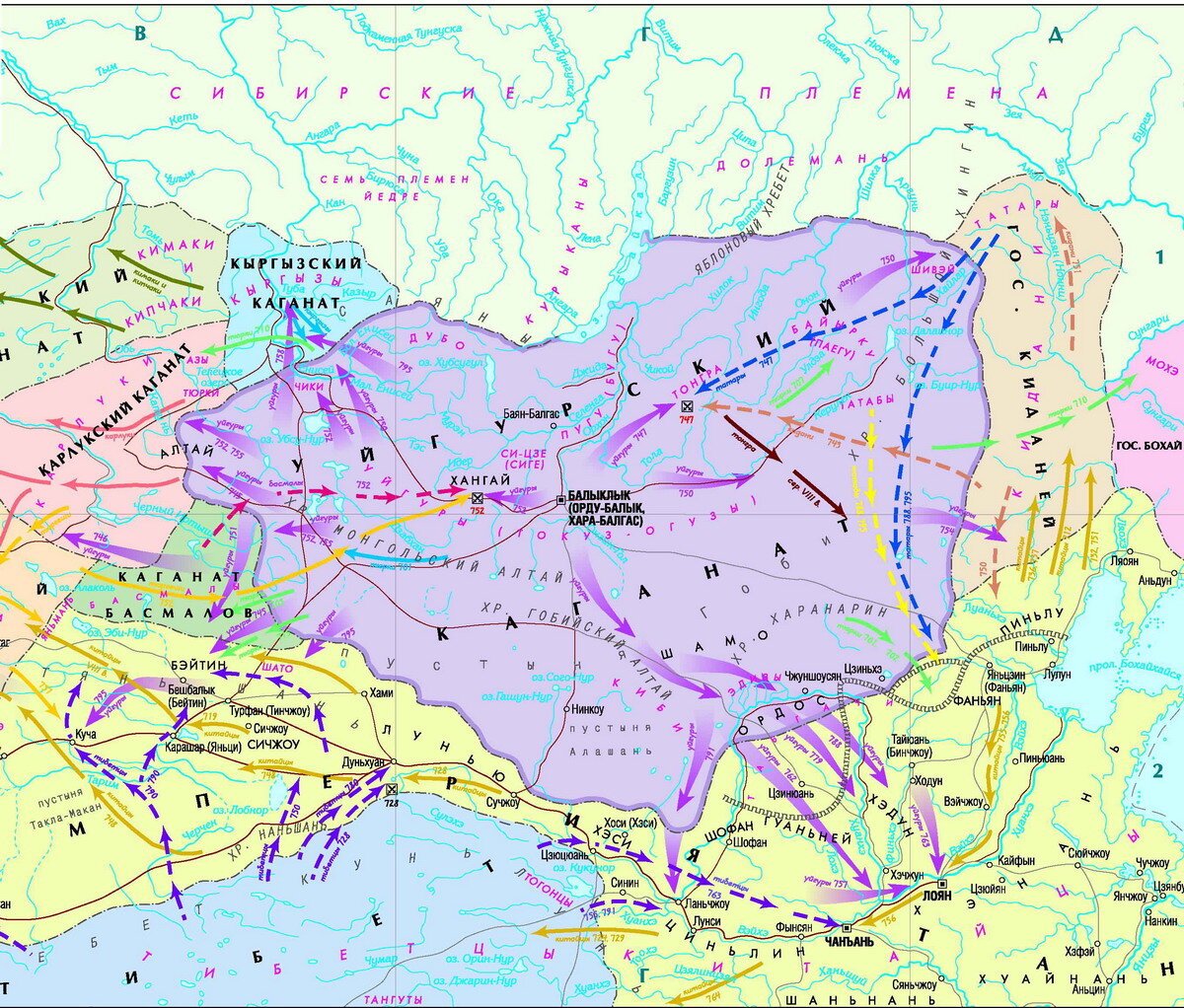

350-е - в орде шаньюя Халатоу (356-358), числом около 35 тыс. кибиток, поселившейся в степях восточнее Ордоса на территории Ранее Янь, в числе племен хунну упоминается племя ЯНЬТО. 551 - племя СЙЕЯНЬТО становится вассалами I Тюркского каганата. Согласно "Тан-Шу": "сйеяньто - особое поколение Теле... между телескими поколениями это было самое сильное... предки Теле были потомками Хуннов... язык Теле схожен с Хуннским." Племя СЙЕЯНЬТО образовано от слияния родов СЙЕ (СИР) с родом ЯНЬТО. Сиры покорили Яньто и во главе объединения стал господствующий ханский род ИЛЬТЭР (с кит. Илиту). После покорения Сиров Тюрками первого каганата, племя кочевало двумя большими отделами - одна часть на Хангае (Отюкенская чернь), другая кочевала от отрогов Алтая (по Ахинджанову Алтая российского) вплоть до отрогов Восточного Тянь-Шаня (все же, основная часть жила в Восточном Тянь-Шане - А.Р.) После распада Тюркского каганата на две части, восточно-тяньшаньская группа племен СИРОВ (кит. Сйеяньто) попадает под власть Западно-тюркских ябгу-каганов. По "Тан-Шу" : "сйеяньтоский Ишибо утвердился при горах Яньмо (этот ороним привязывается Ахинджановым к Восточному Казахстану)... его поколение кочевало от Алтайских гор на запад и служило Шеху-хану". Лю Мао Цай (Liu Mau-tsai) отмечает, что в обеих версиях "Тан-Шу" говорится, что "административная система, оружие и обычаи сйеяньто почти такие же, как у тюрков". около 600 года - в Отукенской черни (Хангай) одно из племен Сйеяньто теснит другое телеское племя Сикер (кит. Сыцзянь, возм. Чик-эр, Чик, Чик-иль, Чигиль? - А.Р.) 605 - Западно-тюркский Чурын-ябгу-каган (кит. Чуло-йеху-кэхань), опасаясь (не без основания - А.Р.) мятежа Сиров-Сйеяньто "собрал в большом числе и казнил их вождей". Вызванные в ставку ничего не подозревавшие старейшины родов были вероломно и жестоко вырезаны. Сиры поднимают мятеж и на короткий срок создают в Восточном притяньшанье свое государство. "Тан-Шу": "все государства - Чу, Гаочан, Яньцы, полностью им подчинились". Однако военные действия для Сиров складываются неудачно, и поэтому они вынуждены откочевать со своих земель. Племена Сиров откочевывают к врагам западно-тюркских каганов: их восточно-тюркским собратьям, тем более, что часть Сиров по-прежнему обитает в Отюкене. "Тан-Шу": "Ишибиев внук Инань с 70 тыс. кибиток подался Хйели-хану." Сиры Инанч-эркина подаются Эль-кагану и занимают земли южнее реки Тола. 619 - Младший брат Эль-кагана удоставивается высшего после каганского титула "Шад" и получает в удел западное крыло каганата "Тардуш". 628 - Шад крыла "Тардуш" собирает с Сиров "беззаконные подати", что вызывает объяснимый в среде телеских племен мятеж. Первые сражения показывают военное превосходство мятежников, в результате чего Эль-каган оставляет Отюкен и отводит свою орду в свои южные земли, к Инь-Шаню. Тюрки-тугю, оставшиеся на Хангае, вливаются в состав Сиров. По мнению тюрковедов Хирта и Цегледи, "так был положено начало союзу Тюрков и Сиров." Обычай вливания покоренных племен в структуру победившего племени, является обычным для кочевников Азии. 629 - В рядах мятежных племен начинается борьба за власть. В этом более организованным и сильным Сирам противостоит племя Он-уйгуров (Десятиплеменной уйгурский народ), во главе с родом Яглакар. Он-уйгуры создают антисирскую коалицию "Токуз-огуз" (Девять -огузов, т.е. племен). Соперники присылают послов в Чаньань, ко двору Тайцзуна (существовала подобная традиция, когда для большей "легитимизации" в глазах вассальных племен, каганы заручались поддержкой сильного соседа - "поднебесной".), и китайский император признает Сиров. В итоге вождь сиров Инанчу-эркин провозглашает себя Йенчу Бильге-каганом. Образуется Сирский каганат. Прежние земли Восточно-тюркского каганата признают власть Сиров. На севере Сиры покоряют енисейских кыркызов, и для "верховного надзора" оставляют там своего "эльтебера". Административная система Сиров полностью повторяет тюркскую, два крыла "Тёлёс"(восточное) и "Тардуш" (западное), во главе крыльев его сыновья - Шады, отличие от тюрков, по моему мнению, то, что эти Шады получают еще титулы "малых ханов". Ставка каганата на реке Тола. 630 - Тяжелым положением Эль-кагана пользуются китайцы, которые наносят тюркам поражение. Эль-каган попадает в плен и уводится в Китай, где его поселяют в соответствии с его "царским" происхождением, со всем уважением и пышностью. 630-е - Вождь тюркского рода "тули" (тёлёс? - А.Р.) Чеби-каган отводит свою орду в пределы Горного Алтая и провозглашает себя там Ичжи-кэханем (тюркск. Ички- "внутренним"? каганом - А.Р.). Однако его орду "усмиряют" союзнае сирские и китайские войска. 634 - "от тоски по своей Родине, привольным степям и вольному воздуху" в Китае умирает Эль-каган. 639 - Сиры предлагают свою помощь китайцам в покорении государства "Гаочан". 640-е - Империя Тан, в противовес Сирам, создают в Чугай Кузы (горы Инь-Шаня) и в степях севернее Ордоса "буферный, марионеточный" каганат во главе с Ашина Сымо (лично предан Тайцзуну, пользуется его полным доверием, но не имеет авторитета у сородичей - Цегледи). Для этого туда переселяют "тюрков Эль-кагана", те роды которые переселились в империю после поражения тюрков. Ставка нового "каганата" - город Хэй-Шаочен, "город Черных песков". 641 - Сиры, Токуз-огузы (Тунло, Пугу, Мохэ, Си, Уйгуры и другие) во главе с Тардуш-шадом (скорее всего старший сын Инанч-эркина) пересекают Гоби и обрушиваются на "буферный каганат". Ашина Сымо с ордой скрывается за Великой стеной. 642 - битва на реке Ночжень. Ашина Сымо при поддержке 4 китайских дивизий наносит поражение Сирам и Огузам. Война заканчивается миром и переговорами о браке Сирского кагана с Танской принцессой. 645 - Умирает Йенчу Бильге-каган (Инанч-эркин). Престол наследует старший сын. Но младший сын Бачжо (Ба-чур ? А.Р. по аналогии с тюркским Мочжо - Мо-чур.) поднимает мятеж, убивает брата и овладевает Сирским престолом. 646 - Используя междоусобицы Сиров, мятеж поднимают Токуз-огузы. Глава Он-уйгуров эльтебер Тумиду жалуется китайскому императору "Бачжо жесток и беззаконен, не способен быть нашим господином." Токуз-огузы наносят Сирам сокрушительное поражение. По мнению С.Г.Кляшторного именно в это время Сиры принимаю второе, уничижительное имя "Кыбчак" - "злополучный, злочасный". Около 70 тыс. Сиров откочевывают в Прииртышье, на свои прежние земли. Это тревожит Токуз-огузов - "все старейшины девяти фамилий услышав об их поселении этого испугались." При этом часть Сиров остается на Хангае и признает власть победителей. 647-648 - В прииртышье с Сирами сражается Ашина Шер, тюркский царевич на танской службе, взявший для императора Тайцзуна город куча в Восточном Туркестане. 647 - Эльтебер уйгуров Тумиду объявляет себя каганом. Образуется Первый уйгурский каганат. 649 - часть Сиров все же подается империи Тан, "для расселения племени предводителя Ашидэ Тэцзяня эркина учреждены два округа Гаолань и Цилянь". Чэн Чжумянь считает Ашидэ Тэцзяня вождем сирского рода Тэцзянь. Интересен факт того, что второй среди тюрков по значимости род Ашидэ имеет Сирские корни. 668 - Сиры оставшиеся на Хангае поднимают мятеж. Для его подавления уйгуры призывают танские дивизии. Сиры в большом количестве уходят в пределы империи, их селят вместе с тюрками-тугю в северных провинциях Китая. 679 - Знать тюрко-сирского рода Ашидэ, расселеная в Китае, поднимает мятеж. Каганом объявляется царевич из рода Ашина, родич покойного Эль-кагана, Нишу-бег. Мятеж подавляют "семиреченские дивизии Пэй Син Цзяна", при этом часть восставших в знак покорности убивают Нищу-бега и отправляют его голову в Чаньань. "Непримиримые" "поднимают на белой кошме" царевича Ашина Фунаня и отходят за Хуанхэ. 681 - Пэй Син Цзянь разбивает "непримиримых". Ашина Фунаня казнят на главной площади в Чаньани. Но самые "непокорные" в количестве 17 мужей и во главе с царевичем Ашина Кутлугом укрываются в горах Инь-Шаня. 682 - Кутлуг объявляет себя Эльтериш (народ собравший? - А.Р.) каганом. Его военные успехи (к нему присоединилось множество родов) заставляют китайцев снять с тяжелого для них тибетского фронта несколько дивизий во главе с Чан Чжи. Численное превосходство китайцев и ряд поражений предопределяет отход тюркютов ("кёк-тюрки", по Л.Н. Гумилеву - тюркюты, тюрки Второго тюркского каганата) за Гоби, на Хангай. 688 - Битва при Толе в Отюкене (Хангай). Тюркюты Кутлуг-чора наголову разбивают уйгурское войско Баз-кагана. Впоследствии, в 692 г. балбал Баз-кагана украсит погребальный комплекс Эльтериш-кагана (Кутлуг-чора). Гибель Второго Уйгурского каганата. Он-уйгуры во главе с родом Яглакар, а также племена Киби, Сыгйе, Тунло, Хуань и Байси откочевывают в низовья Эцзин-гола и принимают танский протекторат, который терпят до 90-х годов, после чего уходят на Хангай и подчиняются тюркютам. 693 - Умирает Кутлуг. На престоле его брат Мо-чур, он принимает тронное имя Капаган-каган. 693 - Погибает Капаган-каган. Он, после подавления мятежа племени Байырку с небольшим отрядом телохранителей натыкается либо на организованую Байырку засаду либо просто на более многочисленную группу воинов этого племени. 755 - Восстание Ань Лушаня в Фаньяне (Китай). Ань Лушань - представитель знатного тюрко-согдийского рода в империи Тан. 757 - уйгурский Элетмиш Бильге-каган посылает помощь империи Тан. Уйгуры разбивают Ань Лушаня, который погибает. Уйгурским корпусом командует старший сын кагана Кутлуг Бильге-ябгу. После китайского похода, его обвиняют в попытке мятежа и казнят. Корпус, который участвовал в подавлении мятежа Ань Лушаня, участвует в походе против кыркызов. август 758 - Второй, неудачный поход уйгуров в империю для борьбы с мятежными наследниками Ань Лушаня. Командует корпусом родич кагана Кутлуг-чор-тегин. 759 - смерть Элетмиш Бильге-кагана, Трон переходит ко второму сыну Кутлуг-Бильге-таркан-сенгуну. (Полное тронное имя - Тенгриде Кутболмыш Эльтутмыш Алп Кюлюг Бильге-каган, он же Бёгю-каган.) 762-763 - Третий поход уйгуров против мятежников. На этот раз уйгурский корпус играет решающую роль в спасении династии Тан. За это Бёгю-каган получает титул "ин-и цзянь-гун" - "мужественный, справедливый, доблестный". 763 - Бёгю-каган объявляет манихейство официальной религией каганата. Его манихейский титул "Ulug Ilig Tengride Qut bolmysh Erdenin Il Tutmysh Alp Qutlug Kulug Bilge Ujgur Hagan Zahagi Mani". Последние два слова "потомок, или реинкарнация Мани". 765-766 - Новый мятеж в империи Тан, на этот раз его поднимает военачальник Бугу Хуай-энь (герой войн с Ань Лушанем, глава знатной фамилии тюркского племени Бугу), тесть Бёгю-кагана. На помощь ему и против танских войск отправляется младший брат уйгурского кагана - Алп Улуг-тутук Яглакар или Алп Ышбара-сенгун Яглакар (согласно степному праву, он унаследовал отцовский очаг и главенство в каганском роду Яглакар). Хуай Энь погибает, и тогда уйгуры обращают свое оружие уже против его бывших союзников - тибетцев. Итоги походов уйгуров в Китай - почти 12 летний мир с империей Тан и уплата замаскированной дани в ввиде шелка и зерна. 778 - Обострение отношений Третьего Уйгурского каганата с империей Тан. 779 - мятеж в ставке уйгурского каганата. Во главе мятежа самый влиятельный после кагана сановник, противник манихейства и "глава внутренних буюруков" Ынанчу бага-тархан, он же Тон бага-тархан. Бёгю-каган погибает от рук мятежников, вместе с ним родичи и множество согдийских манихейских священников. 780 - Тон бага-тархан провозглашен Алп Кюлюг Бильге-каганом (780-789) (? уже не из Яглакаров, из эдизов).1 балл

-

Российские ученые провели ДНК-фенотипирование костных останков из элитных погребений юга России хазарского времени. Они установили, что 8 из 10 погребенных имели при жизни карие глаза, темные волосы, а также преимущественно смуглую кожу. Еще двое обладали серо-голубыми глазами, а один из них — светлыми волосами. Распределение аллелей 10 аутосомных маркеров, обладающих популяционной специфичностью, свидетельствует о высокой гетерогенности этногеографического происхождения хазар. Хазарский каганат возник во второй половине VII века, занимал обширные земли в Поволжье, Подонье, на Северо-Восточном Кавказе и оказывал влияние на территорию всей степной зоны Восточной Европы. Внешность жителей Хазарского каганата вызывает большой интерес и служит объектом дискуссий. До появления молекулярно-генетических технологий для описания внешнего вида. До появления молекулярно-генетических технологий для описания внешнего облика хазар ученые опирались на данные физической антропологии, изобразительные и письменные источники. Краниологические анализы черепов из погребений VII–IX веков выявили преобладание монголоидных признаков (70%), проявляющих наибольшее сходство с гуннами Забайкалья и тюркоязычными кочевниками Южной Сибири, Алтая и Казахстана. Европеоидные признаки среди хазар имеют краниологическое сходство с синхронной салтово-маяцкой и сарматской культурами Нижнего Подонья и Нижнего Поволжья. Исчезновение представителей хазарской культуры оставляет открытым вопрос об их внешнем облике. Анализ древней ДНК служит новым источником информации о внешности и других, ранее недоступных, признаках представителей прежних эпох — к настоящему времени установлены ассоциации между целым рядом генетических полиморфизмов и фенотипическими проявлениями. Специалисты из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга установили фенотипические маркеры останков представителей хазарского времени, найденных на территории Юга России, по таким признакам, как цвет глаз, волос, кожи и группа крови по системе АВ0. Они исследовали останки 10 знатных воинов, найденные в подкурганных захоронениях Нижнего Дона, относящиеся к кочевой элите Каганата — это было установлено по характерным особенностям погребального обряда. Воины были захоронены с чучелом взнузданной верховой лошади, а также со статусными атрибутами: металлическим наборным поясом, серебряным и позолоченным сосудами, ювелирными изделиями и золотыми византийскими монетами. Согласно краниологическим данным, трое индивидов принадлежали к монголоидному расовому типу. Один скелет имел смешанные черты монголоидного и европеоидного типа, еще три — признаки европеоидного типа. Расовую принадлежность оставшихся трех скелетов установить не удалось из-за отсутствия черепов. Ученые провели генотипирование маркеров, ассоциированных с цветом глаз, волос, кожи, группой крови, базовой гаплогруппой Y-хромосомы и половой принадлежностью человека, используя набор реагентов Phenotype Expert («Центр исследования ДНК», Россия). Анализ состоял из трех этапов: мультиплексная ПЦР, гибридизация ПЦР-продукта на биочипе и регистрация генотипа. В ходе мультиплексной ПЦР происходила амплификация и флуоресцентное мечение 53 целевых фрагментов генома человека, содержащих 60 генетических маркеров. Средняя длина ампликонов, получаемых набором праймеров Рhenotype Expert, составляет около 79 п.н., что повышает шансы на успешное генотипирование деградированной древней ДНК. Восемь исследованных представителей хазарской культуры, вероятно, имели карий цвет глаз, а двое — серо-голубой. Четыре человека имели одинаковую градацию цвета волос — брюнет (черные), а пятеро были определены как темно-каштановые/брюнеты. Один представитель, по-видимому, был блондином. Пять хазар по типу кожи были смуглыми, один имел признаки перехода из смуглого в темный цвет кожи, двое — темный тип градации цвета кожи, а ещё двое — переходный между светлым и смуглым. Наиболее распространенной среди изучаемых индивидов была группа крови 0 (I), этот вариант встречался у пяти человек. Второй по распространенности стала группа A (II), которую имели четыре индивида. У одного установлена группа B (III) с достаточно редким генотипом B/O2 — именно он был обладателем светлых волос и серо-голубых глаз. Исследователи определили принадлежность мужских скелетов к одной из 14 базовых гаплогрупп Y-хромосомы человека: наиболее частой была Y-гаплогруппа R (P224) — она встретилась у четырех человек. У двоих выявлена гаплогруппа C (M130). Один из захороненных имел гаплогруппу G (P257), ещё два — Y-гаплогруппы Q (M1105) и N (M231), соответственно. Эти результаты полностью согласовались с данными предыдущих исследований авторов, посвященных определению Y-гаплогрупп по STR-локусам, расположенным на Y-хромосоме, у этих же костных останков. Чтобы оценить схожесть образцов с современными макропопуляциями, ученые обобщили результаты генотипирования по 10 полиморфизмам из панели HirisPlex-S и сопоставили их с данными по африканской, восточноазиатской, европейской и южноазиатской популяциям, а также по славянам Центральной России. Результаты показали выраженную неоднородность геногеографического происхождения исследованных хазар. Результаты данной работы представляют собой свидетельство этнокультурного и генетического разнообразия представителей Хазарского каганата, которое обуславливает их фенотипическое различие. Основную часть выборки составляли люди с темными волосами и глазами, что вполне соотносится с информацией антропологов. Однако двое человек имели серо-голубые глаза, а один из них — светлые волосы. Он имел Y-гаплогруппу R (P224), при этом другие хазарские воины — представители той же самой гаплогруппы — обладали преимущественно смуглой кожей, темными глазами и волосами. Это еще раз подтверждает, что Y-гаплогруппа не определяет фенотип. https://pcr.news-1 балл