Erchis

-

Постов

502 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

5

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Сообщения, опубликованные Erchis

-

-

День рожденья Чингисхана длился год

Споры о нем не затихаютhttp://www.pseudology.org/tatary/Chingiz_Han3.htm

В мае 2002 года в Улан-Баторе начали отмечать 840-летие со дня рождения Чингисхана, основателя монгольского государства. Торжественные мероприятия открылись закладкой первого камня в фундамент мемориального комплекса Чингисхана в Центральном парке культуры и отдыха.

В мае 2002 года в Улан-Баторе начали отмечать 840-летие со дня рождения Чингисхана, основателя монгольского государства. Торжественные мероприятия открылись закладкой первого камня в фундамент мемориального комплекса Чингисхана в Центральном парке культуры и отдыха.

В церемонии принял участие президент Монголии Нацагийн Багабанди. Мемориальный комплекс будет включать в себя семь юрт великого полководца, расположенных по кругу.

Они будут возведены на каменных основаниях в виде черепах. В центре будет установлена 20-метровая скульптура Чингисхана, а по периметру -- 17-метровые изваяния его девяти военачальников. По предварительным данным, на строительство мемориала потребуется около 19 млн долларов. Празднование 840-летия со дня рождения Чингисхана растянулось до конца года и нашло самые разные отклики.

2

Известный советский писатель Чингиз Айтматов разразился разоблачительной статьей: "В наше время в разных странах возрождается культ насилия, зловещие тираны прошлого возводятся на пьедестал величия, в их честь воздвигаются памятники и целые музеи. Именно такие обстоятельства, по моему мнению, способствовали возникновению в России движения фашиствующих молодчиков-скинхедов, а также позволили во Франции Ле Пену, лидеру ультраправых, победить в первом и выйти во второй тур президентских выборов...".

При чем тут Ле Пен, по-моему, и сам писатель не понял, но дальше заговорил о, видимо, наболевшем (ведь его по иронии судьбы тоже зовут Чингиз. -- Н.О.) -- о том, что в Казахстане много чингизидов и казахи считают себя потомками Чингисхана. "Хотя одному Богу известно, кто был отцом Чингисхана: Есугей-багатур или меркит Чиледу, невестой которого была отбитая Есугеем его мать Оэлун". (Надо же какой живой интерес к интимной жизни предков! -- Н.О.)

И заканчивает Айтматов так: "Даже если допустить родственность общих корней, дает ли это нам моральное право простить кровавые завоевания Чингисхана?" Его мысль о том, что простить никак нельзя, поддерживает другой писатель Мухтар Шаханов. Намекает, мол, пусть монголы перед казахами принесут покаяние.

3

Почин уже сделан: "Я рад за своего друга, первого монгольского космонавта Гуррагчу, который на встрече с моими земляками в районном центре Отрара нашел в себе нравственное мужество попросить у собравшихся прощение за зло, совершенное когда-то его предками".

Хотя при чем здесь монголы? Пусть сами казахи каются. Ведь именно в Казахстане развернулась борьба за право считать основателя монгольского государства не монголом, а казахом. Писатель и историк Аким Тарази утверждает, что это "Россия в своих целях относила Чингисхана к монголам, чтобы лишить казахов своей истории".

На интернетовском сайте казахи доказывают, что Чингисхан -- это их прямой дедушка-тюрк: "Не следует забывать, что прародительница монгольского народа из племени куралас, который входит в состав казахского народа". "Чингисхан был тюрком, а не монголом. Мать Чингисхана и его жена Борте принадлежали к казахскому роду Конырат".

4

Скульптор Шота Валиханов недавно ездил в Монголию, где его встречали с большим почетом как чингизида. Там он выяснил, что в Монголии не сохранилось ни одного живого чингизида -- они их всех поубивали, в то время как в Казахстане их тысячи и тысячи. В Казахстане их всегда почитали и уважали. Любой чингизид (да и почти любой казах) знает свою родословную на 14 колен назад, а чингизиды, разумеется, до самого Чингисхана".

Не отстают в стремлении присвоить себе право на предка Чингисхана даже русские (хотя, казалось бы, жестокий он был, бесчеловечный, просто позор любой нации).

Математик А.Т. Фоменко в своем бестселлере "Правильно ли мы понимаем историю" прямо говорит: "Монголы Батыя -- это русские воины. Никакого нашествия на Русь не было, а татаро-монгольская Орда -- это вооруженные силы русских князей Юрия (Чингисхана) и Ивана (Батыя) Даниловичей, захвативших впоследствии Монголию и Пекин". Во как! Так что неизвестно, кто перед кем теперь должен извиняться.

Мне интересен Чингисхан. И я не каюсь

В мае мне неожиданно пришло приглашение из Улан-Удэ принять участие в международной научной конференции "Чингисхан и судьбы народов Евразии", которую будет проводить Бурятский государственный университет. Для тех, кто понимает, событие это для России экстраординарное -- о Чингисхане у нас не принято было говорить с большой трибуны.

Мой знакомый профессор-историк, узнав о съезде ученых в Улан-Удэ, запальчиво сказал: "Ну, скоро будут проводить конференции, посвященные Гитлеру", и долго не мог остановиться, вспоминая ужасы монголо-татарского нашествия. Я слушала его аргументы и факты и улыбалась. Вот стоим мы с ним в центре Азии, люди европейского происхождения и образования, практически ничего не зная об истории земли, на которой живем.

Сибирским городам меньше 400 лет, а империи Чингисхана скоро будет 800. И мы не знаем языка, на котором говорили воины Покорителя Вселенной и их жены, и в большинстве не можем прочитать в подлиннике даже скудные первоисточники... А отношение к монгольскому императору, жившему восемь веков назад, все такое же по-детски однозначное -- злодей и поработитель.

Ну, может, если бы этот историк не написал восторженное послесловие к книге Бушкова "Россия, которой не было", где доказывалось, что Чингисхана вообще не было, я бы вступила в дискуссию. А так собралась и поехала в Улан-Удэ.

Тем более что этот историк написал вслед за Бушковым другую книгу -- "Россия, которой не было-2", где Бушкова развенчал. В общем, было интересно встретиться с другими специалистами. Тем более в Бурятии я никогда не бывала.

Самый образованный народ России

Кто бы вы думали? Буряты. Они занимают по количеству людей, имеющих высшее образование, второе место в стране (256 человек на 1000) после евреев. Почему я начинаю свой рассказ о конференции с этого факта? Да потому что, сидя в зале заседаний, ужасалась собственному невежеству.

Историки свободно общались на трех-четырех языках. Самая замечательная иллюстрация этому случилась на заключительной пресс-конференции, когда японский профессор Танака Катухико стал переводить на русский язык речь монгольского академика Далая. Причем переводил он только для русских, все буряты монгольский и так понимают.

При этом Танака извинялся, что русский знает не очень хорошо -- он его выучил в поезде. Вот немецкий знает лучше. Ни у кого, кроме русских журналистов, не было проблемы и с переходом, например, с русского на английский, а тем более на бурятский. В утешение себе могу сказать, что был доклад аспирантки БГУ, которая на примере монголов, живущих в Японии, доказала, что способность усваивать иностранные языки заложена в монголоидной расе генетически.

Наверное, у меня просто этих генов нет. В связи с тем, что конференция длилась всего три дня, а участников, которые делали доклады, было 100, выслушать всех, а тем более даже кратко описать об их открытиях в газете нет возможности. Поэтому просто обозначу основные темы. Ну, во-первых, где же покоится отец народов?

Узнают ли родные, где могилка его?..

Летом 2001 года прошло сообщение, что в Монголии в 360 километрах от Улан-Батора найдена могила Чингисхана. Нашла ее археологическая экспедиция под руководством профессора Чикагского университета Джона Вудса. Место известно среди местных жителей под названиями Замок Чингиза или Красная скала.

В 56 километрах от захоронения была найдена еще одна могила, в которой похоронено около сотни солдат, -- это, по мнению Вудса, те самые солдаты, которых, согласно легенде, убили, чтобы скрыть место гибели Чингисхана. Правда, через пару дней сенсация не подтвердилась и было опубликовано опровержение...

Годом раньше китайские археологи тоже нашли "подлинную" могилу Чингисхана в Уйгурии -- на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района, в районе города Чингиль (Цинхэ). Их версия тоже не подтвердилась. К тому, что могилу находят с известной регулярностью, кажется, все привыкли.

2

Есть версия, что Чингисхан может быть похоронен и в России -- в Читинской области или Бурятии. Дело в том, что он родился в урочище Делюн-Болдок на реке Онон. Это неподалеку от села Цасучей, центра Ононского района Читинской области. Ну а Бурятия рядом, и, главное, там есть самое знаменитое пресное озеро мира -- Байкал.

Почему бы Повелителю Вселенной не упокоиться там? Об этом очень интересно говорил преподаватель физкультуры из Северо-Байкальска Александр Георгиевич Клементьев, показывая при этом потрясающие кадры видеозаписи.

Трагедия тайны могилы Чингисхана заключается в том, что сначала сами ее хранители наложили великий запрет. После распада Монгольской империи правители всех стран панически боятся возрождения этого государства и делают все возможное, чтобы уничтожить его историю, предать забвению имена его вождей и разбить на мелкие осколки его народ.

3

Начиная с августа 2000 года я разрабатываю версию о том, что родовой могильник императоров Монголии XII-XIV вв. находится на берегах Северного Байкала. Великий хан был прекрасно осведомлен, что многочисленные и многотонные блоки египетских пирамид и гигантские насыпи скифских курганов не сберегли саркофаги их повелителей от осквернения.

Чтобы избавить от этой участи себя и своих последователей, он не стал строить подобные сооружения и свою мечту превзойти их по своей недоступности, величественности и красоте осуществил с поражающим воображение блеском. Памятником его роду послужило творение, созданное матерью-природой, по сравнению с которыми все пирамиды и гробницы мира являются жалкими пародиями. Это место я нашел. Почему же не может найти это место ученый мир планеты?

На севере Байкала во время раскопок найдены стоянки монгольских скотоводов. Но когда сюда пришли русские казаки, они удивились тому, что не встретили там людей. Остались только древние кладбище, крепости, башни. Дело в том, что после захоронения Чингисхана на это место был наложен великий запрет, там нельзя было проживать и охотиться.

После смерти хана около двух лет об этом не сообщали народу. В это время в великое запретное место было согнано около двух тысяч рабов и начато строительство подземного мавзолея. Все строители и воины, их охранявшие, были поголовно уничтожены после окончания работ. Выполнив истинное захоронение великого хана, его сыновья и хранители объявили траур и провели обряды погребения еще в восьми местах.

Это было сделано для удобства поклонения его праху народом и для дезинформации искателей приключений. В этих местах были поставлены белые юрты и насыпаны каменные курганы. Но эти места захоронения были ложными. В сказании говорится: "И 8 белых юрт станут вечными устоями твоего государства". Дело в том, что девятая юрта является запретной, о ней даже нельзя было упоминать. Число 9 -- сакральное.

4

У нас на Байкале самую высокую гору (2600 метров) местные жители называют Покойницкой. Так вот, если смотреть на эту гору в ясную погоду, когда еще горы темные, а небо светлое, мы там увидим гигантское горбоносое лицо, как будто вычерченное пером художника. Я думаю, что это изображение сделано рукой человека. Фактически, эта гора является сфинксом.

Чингисхан знал об египетских пирамидах, знал, что там есть дорога в царство мертвых, сфинксы, и он выбрал это место исходя из того, что там есть величайшая дорога в царство мертвых -- Байкал, гигантская пирамида высотой 2600 метров, есть и сфинкс. Таким образом он превзошел всех египетских фараонов и скифских вождей.

Там же есть много интересных древних сооружений, культовых пещер, заброшенных шаманских мест. На вершине кургана установлен гигантский чашеобразный камень на пяти подпорках, а сверху него еще один, такой же, вместе они образуют "глаз". Когда смотришь в этот "глаз", видишь следующий курган, который находится в десятке километров. И таких курганов 20. Природа так сделать не могла. Рядом мы обнаружили каменный карьер.

Вообще, я противник того, чтобы проводить какие-то раскопки, искать могилы, сокровища. На сегодняшний день моя цель -- привлечь внимание ученого мира, чтобы они сделали для начала хотя бы обзорную экспедицию или хотя бы поклониться этим местам.

Правда, после такого рассказа хочется бросить все и лететь с Александром Георгиевичем на север Байкала? Но опять-таки на эту версию нашлось возражение.

Глава бурятских шаманов Б.Д. Базаров сказал: "Нет никакой могилы Чингисхана, тем более на озере Байкале. У Байкала есть хозяин -- реальная личность, которого потом ввели в пантеон божеств Иркутской области. Это -- эвенкийский Пестрый Бык. Великие ханы не простые были люди, а перерожденцы шаманов, великих кузнецов. Их кремировали, и прах закладывали на самую высокую горную вершину. Это место становилось сакральным. Есть 99 великих гор, на вершинах которых хоронили великих ханов. Чингисхан относится к разряду небесных божеств, поэтому на многие вещи сегодня существует табу сверху. Не надо искать могилу Чингисхана. Я как шаман просто советую".

Поиски императора Вселенной продолжаются

И дело не в том, что с Чингисханом, может быть, были погребены несметные богатства. И, конечно, не в том, что усопший 775 лет назад хан сможет ответить на загадки своей жизни. Ведь ищут захоронение не только искатели кладов и мистики, но и серьезные археологи. Дело в том, что от великой империи монголов сохранилось очень мало материальных свидетельств.

Не сохранилось ни одного прижизненного изображения Чингисхана. Ни в одном музее мира нет подлинных воинских доспехов чингизидов. В Историческом музее Москвы есть, например, монеты Хазарского каганата, но нет ни одной монгольской. Это удивительно, потому что металлических предметов более древних времен в музеях предостаточно, но об историческом периоде XII-XIV вв., когда монгольские воины завоевали полмира, материальных предметов найдено очень мало.

В отличие от более древних оседлых цивилизаций с городами, грандиозными храмами и каменными изваяниями, хорошо сохранившимися до наших дней, цивилизация монгольских кочевников не оставила потомкам ничего заметного. В степи можно встретить тюркских каменных баб, менгиры и керексуры, предшествующие эпохе Чингисхана, но каких-либо памятников, созданных при его правлении, так и не обнаружено.

Неизвестно ни одного каменного или бронзового изваяния Чингисхана. В Монголии известно предание о сохранившемся перстне Чингисхана со свастикой, следы которого утеряны в начале XX века.

Монголы придерживались тактики полного опустошения захваченных земель, чтобы пашни вновь стали богатой травой степью и пастбищами для скота. Города разрушались до основания, оросительные каналы засыпались песком, все местное население истреблялось, пленных, чтобы не кормить, безжалостно уничтожали. И только в конце своей жизни, в последнем походе на Тангутское государство Чингисхан стал понимать, что выгоднее сохранять города, чтобы брать с них налоги. Впрочем, одно материальное свидетельство Монгольской империи удалось найти.

Столица мира Каракорум

Никто не верил, что она существовала. Но летом 1889 года Каракорум нашла экспедиция из пяти человек, организованная Восточно-Сибирским отделом (Иркутск) Русского географического общества. Возглавлял экспедицию Николай Михайлович Ядринцев, который работал в Иркутске редактором газеты за народную трезвость "Восточное обозрение". В 1889 году у него случилось несчастье -- умерла жена, он поругался с иркутской интеллигенцией, вот и пришло ему в голову бросить все и поехать в Монголию разыскивать мифический Каракорум. Так и была открыта древняя столица Монгольской империи, которую до него никто не мог найти.

Во время раскопок была обнаружена двуязычная монголо-китайская надпись об основании этого города Чингисханом. В Каракоруме сходились все нити управления огромной Монгольской империей. К нему были проложены дороги от главнейших городов сопредельных стран. Большие строительные работы в столице Монгольской империи развернулись при втором великом хане Угэдэе, третьем сыне Чингисхана.

Каждому из его братьев, сыновей и прочей знати надлежало построить в Каракоруме по прекрасному дому. Строительство города было в основном завершено в 1236 году. Территория города в форме четырехугольника размерами примерно 4 на 4 км была обнесена невысокой крепостной стеной. У большой башни в крепости стоял красивый дворец Угэдэй-хана.

По преданию, город охраняли от наводнений 4 гранитных черепахи. В городе было 12 храмов, из них 10 буддийских и 2 мусульманских. По свидетельству знаменитых европейских путешественников, Каракорум производил незабываемое впечатление, особо отмечалось великолепие ханского дворца и серебряное дерево с чудесным фонтаном, установленное перед дворцом.

Внутри дерева были проведены четыре трубы, каждая из них сделана в виде пасти позолоченной змеи. Из одной пасти лилось вино, из другой -- очищенное молоко, из третьей -- напиток меда, из четвертой -- рисовое пиво.

В 1380 году Каракорум был до основания разрушен китайскими войсками. От былого величия до наших дней сохранилась только каменная черепаха, ее можно увидеть вблизи монастыря Эрдэнэ-Дзу. Но не найдено в Монголии значительных развалин городов, монументальных каменных памятников, большого количества художественных ценностей, монет, воинских доспехов той эпохи.

Где искусные золотые и серебряные украшения, изделия из слоновой кости и камня, часть из которых должна была бы сохраниться до наших дней, как это произошло во всех известных истории центрах великих империй и цивилизаций? Почему так мало археологических находок? Но все равно чувствуется отпечаток былой империи в истории и судьбе России...

Россия -- это Золотая Орда

Говорит декан исторического факультета Бурятского государственного университета: "Сейчас очень важно понять историю государства Российского, потому что демократические преобразования, начатые в 90-е годы, пробуксовывают. СССР был воссоздан в рамках монархии Чингисхана. То есть можно назвать эту страну и Золотой Ордой. Российское общество не живет по европейским правилам. Истоки этого надо искать во глубине веков.

Сравним эпоху Чингисхана, Петра I и Сталина. Традиции, которые были заложены в XIII веке во времена империи Чингисхана, передались по наследству Петру I, он воссоздал тоталитарное государство с очень сильной личной властью и бюрократической машиной, которая работает до сих пор по свойственным ей внутренним законам. Погибло много народа, но Россия в то время шагнула далеко вперед.

Все это можно с полной уверенностью отнести и к Сталину. Революция 17-го года -- это необходимое явление в истории империи Чингисхана. Основной задачей Советского Союза было вывести все народы, живущие на его территории, на единый социально-экономический уровень. Я думаю, Сталин выполнил эту задачу. Конечно, были погублены миллионы жизней, но он добился своего -- СССР стал сверхдержавой. Появление Сталина неслучайно, оно было востребовано обществом.

Резкий рост рейтинга Путина тоже начался после того, как он ужесточил вертикаль власти. Наше общество еще не в силах отвергнуть традицию империи XIII века. О том, что народ требует сильной руки, говорит простой факт.

За восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади проголосовало 57% населения. Это ли не показатель того, что общество не готово к либеральным изменениям? Россия, несмотря на желание быть Западом, более Восток. В нас живет идея прогресса через насилие. И в этом явственно чувствуется влияние империи Чингисхана.

Это -- родина моя...

Конференция в Улан-Удэ прошла практически незамеченной для широкой публики. Может, потому что Бурятия далеко от Москвы, может, потому что сейчас публику больше интересует исламская угроза и проблема терроризма. Конечно же, конференция была чисто научной.

В ней ученые из Монголии, Турции, Японии, Казахстана, Бурятии, Москвы, Новосибирска, Читы и Владивостока делились результатами своих исследований по поводу влияния Чингисхана на судьбы народов Евразии. Вывод один -- это влияние более глубокое, чем нам кажется на первый взгляд.

Кстати, возглавляющий делегацию Монголии академик Далай (легендарная личность в востоковедении -- он проводил запретные исследования шаманизма в середине пятидесятых годов) не забыл отметить, что монголы питают к России теплые чувства уже за одно то, что благодаря СССР Монголия получила статус независимого государства и стала членом ООН.

Он же подтвердил, что в Улан-Удэ находится крупнейший научный центр востоковедения, результаты работы которого обогатили историю Монгольского государства. Но многие секреты Чингисхана остались неразгаданными. И их нужно решать общими усилиями. В 2006 году Монголия широко отметит 800-летие образования Монгольской империи. И это событие впрямую касается и России.

Профессор Танака (университет Хитоцубаши, Токио): "В Японии тоже остался след от монгольского нашествия. Например, сотни затонувших кораблей у наших брегов, остатки стены крепости, ну и, конечно, замечательные монгольские блюда -- блины и жареная баранина. Существует также предание, что Чингисхан -- это перерожденец самурая династии Каракура".

------

В последний день конференции была поездка участников на озеро Байкал. И уже там в неформальной беседе хозяева конференции -- бурятские профессора, признались, что перед тем, как решиться обсуждать эту тему, они провели шаманский обряд и спросили разрешения у духа великого Чингисхана, пришла ли пора тревожить его имя. Чингисхан разрешил. Может, поэтому даже погода благоприятствовала работе ученых.

В Бурятии в это время обычно уже стоят морозы. Но осень как будто специально задержалась, чтобы дать нам возможность рассмотреть красоту мест, где жили предки не только монголов, но практически всех народов России. И, глядя на воды Байкала, я вспомнила гипотезу учителя Клементьева и подумала, что она все-таки не лишена смысла. И, может быть, когда-нибудь удастся вернуться к тайнам Чингисхана и, кто знает, разгадать их...

Потом пели песни. Разные. После песен на монгольском и бурятском языках солист оперного театра вдруг запел: "Вижу реки и долины, вижу нивы и поля. Это -- русское приволье, это родина моя".

Я слушала его и была поражена созвучности этой старой песни духу конференции. История России -- жестокая, далекая от приглаженной легенды о покорном христианском народе-хлебопашце вдруг открывалась во всей своей сложности и величии. На этой земле жили и живут дети разных народов, с разными языками и обычаями. Но это наша общая родина, общая судьба и история.

Выражаю огромную благодарность Бурятскому государственному университету и лично ректору С.В. Колмыкову за приглашение на конференцию. В это трудное для науки время БГУ нашел возможность собрать ученых вместе, чтобы открыть новую страницу в объективном исследовании истории нашей Родины. -

Монголы

http://history.novosibdom.ru/node/28

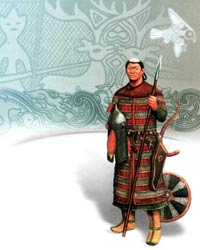

Нет, наверное, другого народа, который бы оставил столь глубокий след в истории кочевого и земледельческого населения Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Восточной Европы; народа, о котором так много написано и так мало, в сущности, известно. Мы имеем в виду монголов. Может быть, и не стоило бы вслед за сотнями авторов повторять уже тысячу раз пересказаные и прокомментированные тексты Плано Карпини и Гильома де Рубрука, если бы не скудость археологических источиков, порождённая страшным разорением тех территорий, где смерчем проходили монголы, и если бы не та выдающаяся роль, которую сыграли они в развитии кочевого военного дела. При беглом взгляде кажется, что они не принесли с собой ничего оригинального, что все методы военных действий и набор оружия, применявшиеся монголами, были известны степным воинствам задолго до появления этих завоевателей на исторической арене. Усовершенствовав оружие, монголы отточили эти приемы и, создав целую школу ведения войны, подняли военное искусство кочевых народов до вершинного уровня.

Нет, наверное, другого народа, который бы оставил столь глубокий след в истории кочевого и земледельческого населения Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Восточной Европы; народа, о котором так много написано и так мало, в сущности, известно. Мы имеем в виду монголов. Может быть, и не стоило бы вслед за сотнями авторов повторять уже тысячу раз пересказаные и прокомментированные тексты Плано Карпини и Гильома де Рубрука, если бы не скудость археологических источиков, порождённая страшным разорением тех территорий, где смерчем проходили монголы, и если бы не та выдающаяся роль, которую сыграли они в развитии кочевого военного дела. При беглом взгляде кажется, что они не принесли с собой ничего оригинального, что все методы военных действий и набор оружия, применявшиеся монголами, были известны степным воинствам задолго до появления этих завоевателей на исторической арене. Усовершенствовав оружие, монголы отточили эти приемы и, создав целую школу ведения войны, подняли военное искусство кочевых народов до вершинного уровня.Когда реальная угроза монгольского вторжения в Западную Европу миновала, у католической церкви возникла идея обратить монголов в христианство и сделать их союзниками в борьбе против ислама. Для сбора сведений и установления дипломатических отношений в Монголию по поручению римского папы в 1246 году ездил францисканский монах итальянец Плано Карпини, а в 1253—1255 годах по поручению французского короля Людовика IX — фламандец, тоже монах-францисканец, Гильом де Рубрук. Плано Карпини впоследствии написал книгу «История Монголов» (впервые изданную в переводе на русский язык в 1911 году).

Зимой 1207 года войска Джучи, старшего сына Чингисхана, пройдя по крепкому льду замёрзшего Енисея вдоль обрывистых утёсов Саянских гор, вторглись в Южную Сибирь и подчинили енисейских кыргызов, равно как и все «лесные народы» Саяно-Алтая. С этого момента начинается монгольский этап в истории Сибири. Когда Чингисхан, в 1224 году делил между сыновьями завоёванные земли, огромная территория, включавшая и юг Сибири — Тыву, Минусу, Горный Алтай, отошла в собственность улуса Джучи.

После смерти Джучи в 1227 году территории Южной Сибири стали собственностью великого хана Тулуя. На юге улус Джучи граничил с Джагатайским улусом в Хорезме. В результате походов хана Батыя, сына Джучи, границы владений значительно продвинулись на запад. В XIII веке улус отделился от Монгольского государства, явившись тем ядром, из которого выросла Золотая Орда.

Любопытно, что следы монголов археологами найдены на этих территориях пока не везде. Например, их нет в с западно-сибирской лесостепи и к северу от нее. Но, конечно, и этот край не оставался в стороне от бурных событий тех лет. Грозное эхо кровавых столкновений, происходивших южнее, докатилось до самых глухих таёжных закоулков, куда в страхе перед завоевателями хлынули массы кочевого тюркоязычного населения.

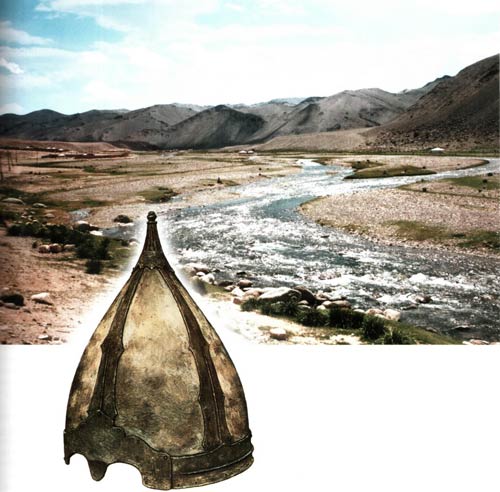

Рис. 1. Монголия — страна гор и высоких равнин. Большая часть монгольских рек, являясь верховьями великих рек Сибири и Дальнего Востока, направляет свои воды к Северному Ледовитому и Тихому океанам. Западная Монголия. Сомон Мунх-Хайерхан.

Рис. 2. Монголо-татарские шлемы («дулга»), продолжая традиции характерных для Центральной и Восточной Азии типов боевых наголовий, были весьма разнообразны по форме (от почти полушаровидной до сильно вытянутой сфероконической).

XII - XIV вв. Горный Алтай. БКМ.

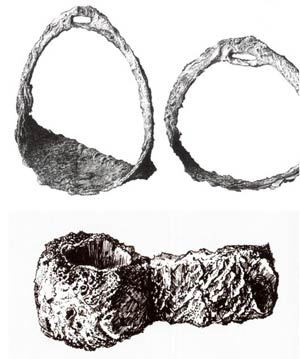

Рис. 3. Конструкция удил с плоскими круглыми кольцами и уздечки с ремнями, украшенными плоскими железными накладками. XII—XIII вв. Реконструкция по материалам памятников эпохи развитого средневековья и этнографическим данным Западной Сибири и Саяно-Алтая.

Рис. 4. Жёсткий деревянный каркас и железная оковка верхнего края передней луки седла монгольской эпохи. Реконструкция по материалам средневекового могильника Сопка-2, западно-сибирская лесостепь, раскопки В. И. Молодина. XII—XIV вв., Красноярский край.

Рис. 5. Стремена. В первой четверти 2-го тыс. н. э. они широко распространяются среди кочевого населения Евразии. Вторая четверть 2-го тыс. н. э. Могильник Сопка-2, Новосибирская область. Раскопки В. И. Молодина. МА ИАЭТ СО РАН.

Рис. 6, а, б. Крючки на рукояти плетки-камчи предназначены для того, чтобы она не выскальзывала из рук. Надетые на тыльный конец деревянной рукояти плётки, они превращали её в комбинированное оружие. Крючки делались из железа (а) и рога (б). XIII—XIV вв. Могильник Сопка-2, Новосибирская область. Раскопки В. И. Молодина.

Рис. 7. Этот роговой держатель, в котором крепилась волосяная кисть, подвешивался под мордой лошади и служил знаком доблести, воинских заслуг и общественного положения хозяина. XIII—XIV вв. Могильник Сопка-2, Новосибирская область. Раскопки В. И. Молодина. МА ИАЭТ СО РАН.

Рис. 9. Массивные ромбические проникатели способны были нанести серьёзное ранение. Узкие массивные наконечники проникали сквозь плетение кольчуги, а на ближней дистанции, с силой выпущенные из монгольского лука, способны были пробить и другие типы панцирей. Эпоха развитого средневековья. Могильник Усть-Анга. Прибайкалье. Раскопки И. В. Асеева.

Рис. 8. По сообщению Плано Карпини: «Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча», а те из них, что использовались «...для стреляния птиц, зверей и безоружных людей, в три пальца ширины». Все наконечники — плоские в сечении. Их перо в большинстве своём асимметрично-ромбической формы с наибольшим расширением в верхней трети. Многие имеют прямую, тупоугольную или выпуклую полукруглую поражающую часть. За характерный абрис их называют срезни. Несколько реже встречаются наконечники, откованные в форме широкой развилки с остро отточенной внутренней вогнутой частью, — двурогие, или развильчатые, срезни. На охоте развильчатые срезни применялись для стрельбы по птице, а в бою, по некоторым сообщениям, ими метились в тетивы вражеских луков. Вообще же, все массивные наконечники предназначались для поражения лошадей и не защищенного доспехами противника. Они были устроены так, что даже при касательном попадании меняли направление движения, вонзаясь в тело. При этом травма наносилась чрезвычайно серьёзная. Многие крупные монгольские наконечники имели зигзагообразное или, как его иногда называют, «молниеобразное», сечение. Плоскости их пера как бы смещены относительно друг друга по оси симметрии, и одна половинка пера чуть-чуть выступает над другой. Высказывалось мнение, правда, ничем не подтвержденное, что такие наконечники вращались в полёте. Москва. ГИМ.Триумф монгольского оружия заставил народы, на себе испытавшие его силу, относиться к нему, как к образу для подражания. Именно это оружие во многом определяет облик описываемой эпохи.

Монгольское войско не было мононациональным. Оно формировалось из представителей многочисленных монголо-язычных, а позже и тюркоязычных, ираноязычных (аланы) кочевых племен, спаянных жёсткой дисциплиной, единой административной системой и общностью целей. Поэтому понятие «монгольский» здесь и далее несет в большей мере собирательный, нежели этнический смысл.

Изменения в военной технике коснулись и устройства упряжи верхового коня. Вместо сложной в изготовлении системы управления лошадью с помощью удил с псалиями, повсеместно распространилась надежная и технологически простая конструкция с большими внешними кольцами — трензелями. Они свободно закреплялись на концах удил, а к ним уже приклепывались ремни оголовья и подвязывался повод. Удила и уздечки, таким образом, приобрели современный вид в монгольское время.

Заметно модифицировались, сравнительно с общепринятыми тюркскими, и жесткие деревянные каркасы седел. Теперь луки седел делались из массивных досок, необходимых для того, чтобы получилось более широкое основание. Такое устройство лук позволило сблизить между собой доски полок и уложить их на спину лошади, а главное — уменьшить давление всадника и его снаряжения на ребра животного. Это одна из причин стремительности монгольских атак.

Псалии — вертикальные стержни, прикреплявшиеся перпендикулярно к концам удил. Псалии, известные с эпохи раннего железа, удерживали удила во рту лошади, не давая им смещаться вбок. При натягивании поводьев они сдавливали губы лошади, причиняя ей боль и тем самым заставляя подчиняться седоку.

Монгольское метательное оружие было почти идеальным. В это время появились луки с фронтальной роговой накладкой, по форме напоминающей широкое уплощенное весло байдарки. Подобные детали так и называют — «весловидными». Распространение этих луков в эпоху средневековья многие археологи напрямую связывают с монголами, нередко даже именуя их «монгольскими». У нового оружия по-иному работала кибить. Весловидная накладка, увеличивая сопротивление центральной части оружия на излом, в то же время не снижала ее относительной гибкости. Накладка часто врезалась в рукоять лука, что обеспечивало лучшее сцепление деталей и более высокую прочность самого оружия.

Кибить лука (ее длина у готового изделия достигала 150—160 см) собиралась из разных древесных пород. Изнутри она дополнительно усиливалась пластинами, вырезанными из отваренных до мягкого состояния полых рогов парнокопытных — козла, тура, быка. С внешней стороны лука, вдоль всей его длины, на деревянную основу приклеивались сухожилия, взятые со спины оленя, лося или быка, которые наподобие резины имели способность при приложении силы растягиваться, а потом вновь сокращаться. Процесс наклейки сухожилий имел особое значение, ибо от него в немалой степени зависели боевые возможности лука. У бурятских мастеров, луки которых более всего напоминают древнемонгольские, он занимал от нескольких дней до недели, так как каждый последующий слой наносился только после полного высыхания предыдущего. Работа завершалась, когда толщина сухожильного слоя достигала полутора сантиметров. Готовый лук после этого оклеивался берестой, стягивался в кольцо и сушился — сушка продолжалась не менее года. Вообще, для изготовления такого оружия, включая предварительную сушку заготовок для кибити, требовалось не менее двух лет. Учитывая высокую трудоёмкость этого «производства», понятно, почему воины относились к своему оружию столь трепетно.

Тем не менее луки оставались довольно хрупкими и часто ломались. Монгольским воинам приходилось брать с собой, согласно свидетельству Плано Карпини, «два или три лука, или, по меньшей мере, один хороший». Наверное, запасались они и дополнительными тетивами. Дело в том, что материалы, из которых они делались, по-разному вели себя в различных климатических условиях. Так, тетива из скрученных бараньих кишок, прекрасно служившая в тёплый летний день, не выносила осенней слякоти и растягивалась, а вытянутая из сырой конской шкуры — сохраняла свою упругость во время мороза. То есть набор таких «запчастей» был необходим не только для замены пришедшей в негодность детали, но и для успешной стрельбы в любую погоду и в любое время года.

А.И. Соловьёв

-

-

-

Неолит Южной Маньчжурии

кандидат исторических наук Алкин, Сергей Владимирович

Год:

2002

Автор научной работы:

Алкин, Сергей Владимирович

Ученая cтепень:

кандидат исторических наук

Место защиты диссертации:

Новосибирск

Код cпециальности ВАК:

07.00.06

Специальность:

Археология

Количество cтраниц:

303

Оглавление диссертации кандидат исторических наук Алкин, Сергей Владимирович

Введение

Глава I. очерк физико-географических и климатических условий региона

§ 1. Физико-географические условия и современный климат

§2. Сведения о палеоклиматических изменениях в голоцене

Глава П. история изучения неожта южной Маньчжурии

§ 1. Этапы формирования источниковой базы изучения южноманьчжурского неолита

§2. Изучение проблематики неолита юга Маньчжурии российскими археологами

Глава Ш. неолитические комплексы южной Маньчжурии

§ 1 Неолит континентальной части

§2. Неолит Ляодунского полуострова

Глава IV. опыт реконструкции некоторых элементов духовной культуры

§ 1. Поселенческие и погребально-культовые памятники неолитических культур Юга Маньчжурии как источник для изучения духовной культуры

§2. Семантический анализ нефритовой скульптуры культуры хуншань

Глава V. общие тенденции развития неолита южной маньчжурии

§ 1. Проблема происхождения керамики

§2. Проблема раннего земледелия

§3. Проблема южно-маньчжурской неолитической общности

Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Неолит Южной Маньчжурии"

Последние десятилетия отмечены активизацией исследований в области неолитоведения российского Дальнего Востока. Внимание специалистов привлечено к углублённому рассмотрению вопросов переходного периода от верхнего палеолита к неолиту, проблем общего хода процесса неолитизации, к расширению источниковой базы изучения выделенных ранее и открытие новых неолитических культур Приамурья и Приморья. Складывающаяся новая ситуация логично привела к усилению интереса российских археологов к информации из сопредельных территорий. В том числе из Северо-Восточного Китая. В немалой степени это связано и с тем, что неолитические культуры этого региона Восточной Азии характеризуются высоким уровнем развития технологий, быстрыми темпами становления производящего хозяйства и удивительными феноменами в области духовной культуры. Анализ результатов исследований китайских археологов даёт ясные свидетельства того, что в уже ранненеолитическое время в Южной Маньчжурии сформировался оригинальный культурный центр, который в ходе дальнейшего исторического развития культуры региона не только смог сохранить свою самобытность, но и оказал существенное, во многом определяющее воздействие на развитие неолитических и более поздних культур - как в пределах внутренних китайских территорий, так и в северной части Маньчжурии вплоть до берегов Амура. Очевидно, что этому способствовал целый ряд факторов как естественно-географического, так и культурного плана.

Южная Маньчжурия является одним из наиболее археологически изученных регионов Китая. В равной степени этот тезис может быть отнесён к исследованиям в области неолита. К настоящему времени там открыты сотни памятников различных типов: поселенческие, погребальные и культовые. Их материалы не только достаточно полно характеризуют общее направление развития культур в этой части Востока Азии на протяжении значительной части эпохи голоцена, но также иллюстрируют локальные их особенности, которые особо ярко проявляются на фоне эколого-географического районирования внутри этого обширного региона. Китайскими археологами к настоящему времени выделен ряд археологических культур, сделаны важные обобщения в плане определения их хронологии, географии и внутреннего содержания. Объём опубликованных материалов по неолиту Северо-Восточного Китая огромен. Однако в своих исследованиях китайские коллеги ограничиваются в основном рамками археологического описания и общекультурной характеристики отдельных местонахождений и культур. Что же касается необходимого обобщения полученных материалов на более высоком таксономическом уровне и с привлечением широкого фона генезиса и развития неолита этой части Азиатского материка, то такая работа в китайской историографии носит в основном предварительный характер. В тоже время, проблемы зарождения неолитического хозяйства, генезиса и развития неолитических культур в современной археологии являются одними из наиболее приоритетных и дискуссионных. В том числе, это касается регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока России, непосредственно граничащих с территориями Северо-Восточного Китая, органичной частью которого является юг Маньчжурии.

Приоритет в осознании необходимости активного включения неолитических материалов из Маньчжурии в общий процесс археологического познания древнейших этапов исторического развития сибирских и дальневосточных регионов Северо-Восточной Азии принадлежит российским исследователям первой половины XX в., которые жили и работали в Маньчжурии. Большой вклад в расширение источниковой базы этих исследований внесли также японские археологи. С началом активной работы советских археологов в Приамурье и Приморье связано обращение к изучению в нашей стране проблем археологии (в том числе и неолита), сопредельных провинций Китая в нашей стране. Однако ряд объективных причин оказывал негативное воздействие (а некоторые до сих пор продолжают играть ту же роль) на степень овладения археологической ситуацией в ключевом для решения многих общих и частных проблем неолитоведения Востока Азии маньчжурском регионе.

Таким образом, актуальность предлагаемого исследования определяется необходимостью скорейшего включения в научный оборот неолитических материалов с территории Южной Маньчжурии, что позволит российским специалистам полноценно использовать их в своей работе. Кроме того, большой фактический материал, за последние несколько десятилетий накопленный археологами КНР, предоставляет нам возможность произвести анализ общих тенденций и специфики культурных традиций неолита Южной Маньчжурии с корреляцией их на общем фоне неолитических культур всего Северо-Восточного Китая и сопредельных территорий. Как результат -определить их место и возможную роль в историческом процессе на территории Восточной Азии.

Что касается разработанности предлагаемой к рассмотрению темы в российской историографии, то следует признать, что за исключением относительно новых (по материалам работ китайских исследователей семидесятых-восьмидесятых годов), но зачастую неточно и выборочно изложенных сведений об отдельных неолитических памятниках СевероВосточного Китая [Д.Л. Бродянский, 1987; М.В.Воробьёв, 1994] наши представления о предмете исследований остаются во многом на уровне 60-х -начала 70-х годов. Они в свою очередь были сформированы благодаря исследованиям В.Е.Ларичева, [1959 а,б, 1960 а,б,ё\, А.П.Окладникова и A.n. Деревянко [Окладников, 1959; Окладников, Деревянко, 1973; Деревянко 1973], которые базировали свои обобщающие работы и анализ в основном на результатах исследований японских и западноевропейских исследователей начала прошлого столетия, российских археологов и краеведов второй трети XX столетия и работ китайских археологов пятидесятых и шестидесятых годов. В публикациях сибирских археологов, таким образом, были заложены основы неизменного интереса специалистов к маньчжурскому неолиту, который воспринимается как органичная часть крупного неолитического региона на Востоке Азии. Существует ясное понимание того, что неолит Северо-Востока Китая неоднороден и может быть разделён на две зоны, связанные географически с северными и южными районами Маньчжурии. Хотя следует признать, что первоначальные выводы о роли культур маньчжурского региона и их соотношении с культурами сопредельных территорий Приамурья и Приморья делались на очень ограниченном фактическом материале, можно сказать, на практически интуитивном уровне. Нельзя обойти стороной и тот факт, что из-за многолетнего существования критически сложного положения в межгосударственных отношениях между СССР и КНР научный обмен был свернут, что привело к проявлениям, как внешней цензуры, так и самоцензуры в работах и советских и китайских авторов, когда они обращались к темам маньчжурского неолита и его контактов с сопредельными территориями.

Основные цели настоящего исследования определяются следующим образом:

- обобщить материалы и дать технико-типологическую характеристику неолитических культур, выделенных китайскими исследователями на территории Южной Маньчжурии;

- систематизировать и классифицировать полученный материал на основе современных методик обработки археологических данных, дать их описание с помощью принятых в российской археологии терминов и подходов для решения вопросов развития и периодизации неолитических культур и традиций в пределах региона Южной Маньчжурии и на фоне дальневосточных материалов в целом.

Задачи исследования, которые необходимо решить для достижения поставленных целей представляются следующими:

- оценка ландшафтно-климатической обстановки на рассматриваемой территории в голоцене;

- критический анализ китайской археологической литературы с точки зрения современных методик и терминологии археологического исследования, принятых в нашей стране;

- по возможности всесторонний анализ всего комплекса инвентаря с учётом особенностей сырьевой базы, техник первичного расщепления и вторичной обработки камня, технологии керамического производства, с выделением культурозначимой информации;

- исследование жилищных и бытовых комплексов;

- исследование культовых комплектов с реконструкцией элементов духовной культуры;

- систематизация рассматриваемых материалов по хронологическим этапам;

- определение специфики культурно-хозяйственных типов на фоне локальных природно-географических особенностей;

- корреляция материалов неолитических культур Южной Маньчжурии с культурами соседних территорий;

- определение места неолитических традиций Южной Маньчжурии в общих и региональных археологических классификационных схемах.

Таким образом, объектом исследования в диссертационном сочинении является процесс неолитизации на территории Южной Маньчжурии. Предметом исследования являются археологические культуры, бытовавшие на конкретной территории в определённый исторический промежуток времени.

Хронологические рамки определены от времени появления в регионе памятников раннего неолита до начала перехода к эпохе ранней бронзы.

Нижняя граница - около 10-11 тысяч лет назад. Верхняя граница соответствует концу третьего тысячелетия до нашей эры.

Территориальные рамки исследования в основном ограничиваются пределами южной части Маньчжурии. Известно, что Северо-Восток Китая распадается на два больших субрегиона, что определяется естественно-геофафическими факторами. В нашей работе территориально будет охвачен район Северо-Восточного Китая южнее невысокой гряды водораздела между бассейнами рек Ляохэ и Сунгари. Ядром его является Южно-Маньчжурская равнина, орошаемая р. Ляохэ и ее многочисленными притоками. С запада к ней прилегают нагорья Жэхэ (горы Яньшань), с востока - Ляодунский полуостров. Логика исследования потребовала также включить в ареал изучения неолитические памятники на сопредельной территории Северо-Китайской равнины. В административном плане охвачены территории провинций Ляонин (полностью) и Хэбэй (северная часть), а также юго-восточная часть автономного района Внутренняя Монголия.

В связи с этим необходимо сделать несколько замечаний географо-терминологического плана. Северо-Восточный Китай, который в Китае именуется как Дунбэй (дословно - Северо-Восток), в России имеет традиционное название - Маньчжурия. По причинам исторического характера оно в современной китайской географической номенклатуре не употребляется и целиком относится к словарю зарубежного китаеведения. Наименование Маньчжурия несёт вполне определённое физико-географическое и биогеографическое содержание, широко употребляется в мировой

1 U U U 1—1 географической, ботанической и зоологической номенклатуре. Его использование историками и археологами давно вышло за пределы изучения исторического периода, когда эта территория Северо-Восточного Китая была ареной борьбы племён маньчжуров за гегемонию в Китае, а затем доменом правителей династии Цин. Автор настоящего исследования считает термин

Маньчжурия наиболее подходящим для определения территориальных рамок свой работы.

Дело в том, что в геофафическом смысле название Маньчжурия может быть применено для обозначения гораздо большей территории, чем это понимается под термином Дунбэй в административно-территориальном делении современного Китая. Северо-Восточный Китай по официально принятому районированию включает три провинции. Значительная же часть территории, которая исторически входит в зону действия неолитических культур региона административно принадлежит автономному району Внутренняя Монголия. Но эти же районы (включая Большой Хинган, горы и нагорья Жэхэ и даже прилегающие к Хингану степи и полупустыни Монголии) традиционно считались частью Маньчжурии [Мурзаев, 1955, с.5]. Именно это позволяет нам использовать слово Маньчжурия для обозначения региона, археологические памятники эпохи неолита которого являются предметом настоящего исследования.

Следует, тем не менее, заметить, что проблема в определении геофафических рамок региона в литературе существует. Прежде всего, это касается содержания терминов Маньчжурия и Дунбэя в историко-культурном

Т Г U и . аспекте. У китайских исследователей на этот счёт существуют различные точки зрения. Нередко общая типология отдельных категорий находок выстраивается на материалах всего Дунбэя без учёта внутреннего членения региона [см.: Цзя Вэймин, 1985]. В широком историческом смысле к региону Северо-Восточного Китая относят не только провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, но и северо-восточную и северо-западную части автономного района Внутренняя Монголия [Чжан Бибо, 1989, с.З]. В первом случае имеется в виду район Баргинских степей на фанице с Восточным Забайкальем, а во втором ту часть Внутренней Монголии, которая лежит к западу от хребта Большой Хинган вплоть до Монгольского нагорья. Для поздних эпох это может быть принято. Рассмотрение же археологии каменного века, прежде всего неолита, показывает. что районы на запад от Большого Хингана принадлежали иному культурному ареалу, более связанному с Северным Китаем и Восточной Монголией, нежели с территориями по восточную сторону хребта.

Источниковая база исследования формируется на опубликованных китайскими археологами сообш;ения о раскопках, обобш;аюш;их статьях и монографических исследованиях. Принятая в современной китайской археологической науке подробная публикация докладов о раскопках, которые близки по формальным характеристикам полевым отчетам, подробное описание и всесторонний анализ инвентаря, наличие антропологических определений* в целом составляет достаточно полную публикацию данных. Всё это делает материалы раскопок китайских археологов более доступными и открытыми для других исследователей. Кроме этого необходимо указать еще на один тип источников оперативной информации. Национальная и местная китайская пресса неизменно на первых страницах помещает информацию о наиболее существенных археологических открытиях, в том числе на территории Северо-Востока. В качестве примеров можно привести публикации о раскопках поселения Хоува в Ляонине [Гуанминь жибао, 1987.05.18], об открытии типичного поселения культуры пянъбу Бэйгоу [Жэньминь жибао, 1988.02.15] и многие другие. Значительное внимание материалам из Маньчжурии уделяется в общенациональной еженедельной газете «Чжунго вэньу бао», которая освещает самые последние события в археологии и науках о древней истории Китая. Естественно, что в нашем исследовании мы опираемся главным образом на публикации в специализированной периодике. Однако в некоторых случаях, когда как, например, в ней пока отсутствует информация об открытии древнейшей керамики региона в северном Хэбэе, то качественные публикации в средствах массовой информации позволяют расширить наши знания ещё до того, как подробные отчёты будут опубликованы. Отметим сразу, что опубликованной информации по антропологическим коллекциям с неолитических могильников Южной Маньчжурии нам неизвестно.

При работе над диссертацией использовались только лично выполненные автором переводы работ китайских исследователей*. Таким образом, вся ответственность за возможные неточности полностью лежит на нём. В описании археологического материала автор в степени, в которой это было необходимо и возможно, дает собственную интерпретацию типологии, функциональных характеристик артефактов, своё видение стратиграфической ситуации и т.д., что в тексте не оговаривается, за исключением отдельных случаев, носящих наиболее дискуссионный характер.

Сотрудничество с китайскими коллегами дало автору возможность непосредственно познакомится методами полевых исследований в современной китайской археологии. В июле - августе 1991 г. при активном содействии профессора Линь Юня (бывшего тогда деканом археологического факультета Цзилиньского университета) и по приглашению научного сотрудника Института археологии и материальной культуры автономного района Внутренняя Монголия Го Чжичжуна автор принимал участие в третьем сезоне раскопок многослойного (комплексы неолитических культур синлунва, чжаобаогоу и хуншанъ) поселения Байиньчанган [Го Чжичжун, 1994]. Кроме общего знакомства с методикой работ на памятнике автор участвовал в раскопках жилища культуры синлунва. Из других археологических памятников материалы, которых использованы в настоящей работе следует упомянуть посещение музеефицированного поселения Синьлэ в г. Шэньян.

Кроме того, во время нескольких поездок в Китай у автора была возможность осмотреть отдельные коллекции в Институтах археологии и материальной культуры провинций Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь, в Институте археологии АОН КНР (г. Пекин), а также экспозиций и хранилищ специализированных и краеведческих музеев в городах Пекин, Тяньцзинь, Чанчунь, Шэньян, Чифэн и Харбин. Для анализа полученной информации привлекались публикации российских авторов по широкому кругу проблем Особую признательность автор выражает своим преподавателям по китайскому языку: Валентине Алексеевне Ленинцевой (г. Чита) и Ольге Павловне Фроловой (г. Новосибирск) теоретического и практического неолитоведения. Важную роль играл обмен мнениями с коллегами в ИАЭТ СО РАН, научных центрах Восточной Сибири и Дальнего Востока и работа с материалами коллекций неолитических памятников, исследованных в разное время на юге Дальнего Востока сотрудниками ИАЭТ СО РАН, ИИАЭ ДВО РАН, ДВГУ, БГПУ и ХКМ. Автор принимал участие в изучении неолитических памятников на территориях пограничных Северо-Восточному Китаю - на Нижнем и Среднем Амуре и в Южном Приморье. По возможности привлекались данные естественных наук. Данные по систематики флоры и фауны во всех возможных случаях выверялись по специальным словарям и в случае, если в оригинальных публикациях они отсутствовали, дополнялись без специального уведомления

Основой для методической системы обработки опубликованных китайскими авторами материалов послужили базовые приёмы и способы, применяемые в полевых и лабораторных условиях археологами ИАЭТ СО РАН. Использованы метод археологического описания, сравнительно-исторический, сравнительно-типологический и картографический методы.

В своём исследовании мы исходим из того общего понимания археологической культуры, что она является упорядоченной совокупностью взаимосвязанных типов явлений материального мир, которая дана нам в археологических остатках [Клейн, 1991, с.391]. На первоначальном этапе описания и группировки археологического материала понятие «археологическая культура» выступает, прежде всего, как служебный инструмент исследования. Лишь после систематизации полученной археологической информации исследователь имеет возможность приступить к решению проблемы, какая прошлая реальность была отражена в этом понятии на конкретном примере археологической культуры.

Наша задача в значительной степень облегчается тем, что понятие «археологическая культура» (или «археологический тип») является определяющим операционным инструментом и в китайской археологической науке тоже. Общая картина неолита Дунбэя в исследованиях китайских археологов имеет дискретно-мозаичный вид. Анализ сложившейся ситуации может стать более продуктивным, если будет применён интегрирующий подход, который всё более развивается в современной российской археологии [Корякова, 1998, с.80]. Интегрирующий подход подразумевает использование классификационных категорий более высокого таксономического уровня, таких как «археологические общности», «историко-культурные общности», «культурно-хронологический горизонт» и т.п. На наш взгляд, интегрирующий подход позволяет наиболее полно выявить содержание всего комплекса контактов между археологическими культурами, а как следствие приблизиться к пониманию облика прошлой реальности, что, в конечном счете, является целью любого археологического исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что автор рассматривает все археологические культуры Южной Маньчжурии, анализируя их на фоне одновременных материалов с сопредельных территорий. До сих пор полной сводки источников по неолиту Южной Маньчжурии нет и в китайской археологической литературе. В работе сделана попытка преодолеть трудности в восприятии археологических материалов, опубликованных китайскими авторами, наличие которых связано как с особенностями прочтения китайского специализированного текста, так и с различиями в сумме методик археологического исследования.

Определённую сложность представляет работа с китайской археологической терминологией. Фактически часто речь идёт об элементарном отсутствии общепринятой терминологии. Примеров таких можно приводить множество. Так при описании крупных каменных орудий широко используется термин «чоппер» для определения рубящих орудиях. Вслед за этим как отдельные типы могут быть описаны шлифованные топоры и тесла. Есть проблемы иного рода. Например, большинство китайских археологов, вероятно, не понимает разницы между различными приемами обработки поверхности керамических сосудов - «тщательным выглаживанием» и лощением, то они обычно используют для описания один термин. На практике же было выяснено, что он относится к определению обоих из указанных приемов. Часть проблем в восприятии материала была снята благодаря наличию фото и графических иллюстраций, подробным описаниям артефактов и личному знакомству с реальными находками.

Существует проблема в идентификации сырья для изготовления каменных орудий, которое обычно определяют как юй, что можно перевести словом нефрит. На самом деле под общим названием юйци (нефритовые изделия) часто скрываются артефакты из различных пород поделочных камней, не обязательно из нефрита. Проблема определения минералов, которые относят обобщенно к группе нефритов, сложна. В китайской археологии лишь в редчайших случаях к анализу привлекаются специалисты, которые могут дать точное определение использованного сырья. В последнее время, правда, эта ситуация постепенно выправляется. Проводится работа по определению пород минералов, что даёт возможность вести поиск конкретных источников сырья [см.: Цюй Ши, 1987]. При составлении иллюстративных таблиц приложения к диссертации во многих случаях приходилось вносить исправления в изображения, особенно это касается манеры подачи каменного инвентаря.

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что оно даёт общую картину развития обширного региона на Востоке Азии в переломную неолитическую эпоху, уточняет сведения о происхождении производящего хозяйства, динамике неолитизации в отдельно взятом археологическом районе.

Предлагаемые в диссертации материалы и выводы могут быть использованы для написания соответствующих разделов в учебных пособиях, в работе со студентами, а также при создании сводов археологических источников и написании обобщающих работ. На основе полученных данных автором читается специальный курс для студентов гуманитарного факультета НГУ.

Основные положения диссертации нашли отражение в одной монографии и в более двух десятков научных публикаций. Отдельные материалы и связанные с ними проблемы выносились на обсуждение коллег на заседаниях Сектора истории и археологии стран зарубежного Востока и Учёного Совета ИАЭТ СО РАН, а также прошли апробацию на годичных сессиях ИАЭТ СО РАН, ИИАЭ ДВО РАН, а также на региональных, общероссийских и международных совещаниях и конференциях в России, Китае, Японии и Корее.

Автор искренне благодарен своему научному руководителю д.и.н. В.Е.Ларичеву, всем сибирским и дальневосточным коллегам, а также китайским специалистам из археологических центров в Пекине, Шэньяне, Чанчуне, Харбине и Хух-Хото за поддержку и помощь в изучении проблем, которым посвящена настоящая диссертационная работа.

Структура работы.

Диссертация состоит введения, пяти глав и заключения, библиографического списка использованной литературы и приложения в виде иллюстративного материала.

Заключение диссертации по теме "Археология", Алкин, Сергей Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Северо-Восточный Китай всегда был интересен исследователям тем, что находится на стыке резко отличных друг от друга культурно

Си и т/« и с» одной стороны - земледельческий Китай, с другой - мир таёжных охотников и рыболовов Сибири и Дальнего Востока, с третьей - обп1ирная степная зона Монголии, Восточного Туркестана и Южной Сибири со скотоводческим хозяйственным укладом. Между этими крупными областями с древности существовали различные связи. Дунбэй в них выступал тем контактным районом, неолитические памятники которого могут помочь прояснить картину этих отношений на древнейшем этапе их развития. Не меньший интерес для исследователя имеет возможность выявления оригинальных, специфических черт культур Северо-Восточного Китая, определяющих собственное лицо этого региона в неолитическое время и определяющих особенности его развития на протяжении последующих веков. Поэтому автор ставил своей целью дать по возможности полное представление о культурах неолита отдельно взятой части Северо-Восточного Китая

В результате проведённого обобщения и анализа материалов неолита Южной Маньчжурии автор пришёл к выводу, что неолитические культуры Южной Маньчжурии характеризуются высоким уровнем развития технологий, быстрыми темпами становления производящего хозяйства и удивительными феноменами в области духовной культуры. Очевидно, что уже в ранненеолитическое время в этом регионе Северо-Восточного Китая сформировался оригинальный центр, представленный южно-маньчжурской общностью археологических культур. При этом автор осознаёт, что полученные результаты и выдвинутые гипотезы во многом требуют конкретизации и уточнения.

На представленных материалах в частности не прослеживается механизм генезиса неолита на местной (или иной) верхнепалеолитической основе. Прежде всего, это связано с недостаточностью материалов по эпохе верхнего палеолита в целом Северо-Восточного Китая и Южной Маньчжурии в частности.

Тем не менее, рассмотренные материалы фиксируют достаточно раннее и с большой вероятностью автохтонное содержание процессов неолитизации, выразившихся в хронологически раннем (сопоставимом по времени с аналогичными процессами на сопредельных территориях) обретении технологии керамического производства и переходе к производящему хозяйству, прежде всего в его раннеземледельческом зерновом варианте. В пределах самой южно-маньчжурской общности выявлено два региона с определённой спецификой развития, которая маркируется, прежде всего, различиями в каменной индустрии.

За рамками исследования остался целый ряд важных проблем, среди которых проблема культурной трансформации в контактных зонах. Неолит Южной Маньчжурии демонстрирует - как минимум - три варианта развития в контактных зонах: 1) юго-западная часть региона, где происходило взаимодействие с культурами крашеной керамики Северного Китая; 2) зона контакта по линии водораздела Ляохэ и Сунгари, где южноманьчжурская неолитическая общность контактировала с культурами Северной Маньчжурии; 3) прибрежные территории южной части Ляодунского полуострова, население которых через Бохайский залив имело тесные связи с культурами Шаньдунского полуострова. Специальное обращение к этой проблеме предполагает проведение в будущем анализа содержательного аспекта понятия «контактная зона» на примере конкретного археологического региона, что может оказаться полезным как в общетеоретическом плане, так и для более глубокого понимания развития южно-маньчжурской неолитической общности.

Южно-маньчжурская общность не только сохранила свою самобытность на протяжении всего неолитического периода, но и оказала во существенное воздействие на развитие неолитических и последующих культур как в Северном Китае, так и в сопредельных районах Северной Маньчжурии, Приамурья и Приморья. Этот вывод мы считаем особенно важным, поскольку районы Северо-Восточного Китая на протяжении всей истории этногенеза были одним из узловых его центров на территории Восточной Азии. Теперь можно ставить вопрос о довольно раннем времени формирования этого центра.http://www.dissercat.com/content/neolit-yuzhnoi-manchzhurii#ixzz3Bs8lUWCq

-

http://arh.mybb.ru/viewtopic.php?id=22

Неолит Дальнего Востока

Центральное место в изучении истории того или иного региона занимает проблема

его первоначального заселения человеком. В результате активных археологических

исследований в бассейне Амура в 60-70-х годах XX века выдвинуто предположение о

возможности появления на этой территории человека еще в нижнем палеолите.

Палеолит в Приамурье. Древнейшие в Приамурье археологические

местонахождения человека обнаружены в долине реки Зеи – у села Филимошки, около

поселка Усть-Ту, а также у села Кумары в бассейне верхнего Амура. Найденные древние

изделия представляют архаичную галечную технику обработки камня и отличаются

грубостью и примитивностью форм.

Орудия изготовлены из массивных, преимущественно кварцитовых, галек путем

раскалывания и оббивки. Наиболее широко представлены орудия, связанные в основном с

рубящими функциями, а так же скребла. Аналогичные памятники с древней галечной

техникой обработки камня выявлены на соседних с бассейном Амура территориях - в

Южной Сибири, на Алтае, а также в Китае, на юге Корейского полуострова, в Монголии.

Процесс обживания огромных территорий Восточной, Центральной и Северной Азии был

очень длительным. Первые люди, появившиеся здесь, с увеличением численности и

плотности населения, расселялись на новые территории. Поскольку основу существования

палеолитического человека составляла охота на диких животных, мигрировавших нередко

на значительные расстояния, становится вполне очевидной возможность появления

человека на юге Дальнего Востока. Предположения о раннем появлении человека в этой

зоне учитывает и специфику физико-географических условий того периода: отсутствие

резких климатических колебаний, не слишком суровый и относительно устойчивый

климат, что создавало вполне благоприятную обстановку для расселения первобытных

людей.

В эпоху верхнего палеолита наряду с примитивными галечными орудиями

появляются изделия, выполненные в новой технике обработки – расщепление камня,

обработка орудий с двух сторон ретушью и т.п. Новая техника обработки камня означала

крупный сдвиг в эволюции приемов камнеобработки и явилась отражением

прогрессивных изменений во всей культуре первобытного человека.

Каменный век на северо-востоке Азии, Сахалине и Камчатке. В районах

Северо-Восточной Азии первые следы обитания людей выявлены на Камчатке, Чукотке, в

бассейне Колымы.

Судя по характеру материальных остатков на стоянках северо-восточной части

Дальнего Востока, первобытные люди занимались преимущественно охотой,

рыболовством и собирательством. В целом уровень хозяйства и техники здесь был не

ниже, чем в европейском палеолите.

В последние десятилетия серия ранних археологических памятников была открыта

на Сахалине и Курильских островах.

При сравнительном изучении материалов сахалинских и курильских памятников

устанавливается их достаточно близкое сходство со стоянками Приморья и северо-

восточной части Хоккайдо. В целом ранние комплексы Сахалина и Курильских островов

являются звеньями единой цепи древних культур в тихоокеанской зоне. Выделенные

аналогии в материалах позволяют говорить о материковых истоках этих культур и

длительных контактах первых обитателей островной гряды, которые прошли по

сухопутным мостам, связывавшим Сахалин с материком.

Неолит в бассейне Амура. В эпоху неолита Приамурье являлось регионом, где

происходили сложные исторические процессы, формировались и развивались самобытные

культурные общности. В это время произошли коренные изменения в хозяйственной

деятельности древнего человека, осуществился переход от присваивающегося хозяйства к

производящему. Эпоха неолита на Нижнем Амуре представлена тремя культурами:

малышевской, кондонской, вознесенской. Все они имели общие черты и

последовательно сменяли друг друга. Неолитическое население Нижнего Амура

специализировалось на добыче и заготовке рыбы, об этом свидетельствуют

многочисленные находки крючков, блесен, гарпунов.

На Среднем Амуре наиболее древней из неолитических культур является

новопетровская, которую затем сменила громатухинская культура. Здесь кроме

рыболовецких орудий был найден богатый охотничий инвентарь.

Одной из основных особенностей, отличавших Приамурье и Приморье – в эпоху

неолита была оседлость. Как правило, поселения располагались на некотором удалении

от рек. Котлованы древних жилищ свидетельствуют о том, что это были полуземлянки.

Экономическую основу оседлого образа жизни людей, обитавших в Приамурье,

составляло рыболовство, а в таежных районах основным источником получения пищи

была охота. Собирательство у неолитических племен Приамурья имело подсобное

значение.

В III тысячелетии до н.э. в эпоху неолита у первобытных людей юга Дальнего

Востока зарождается земледелие. Об этом свидетельствуют присутствие в инвентаре ряда

приамурских и приморских памятников таких орудий, как мотыги, терочники, песты.

Появление этих инструментов говорит о развитии новой отрасли экономики –

культивации и обработки злаковых растений. Вместе с тем, различные районы юга

Дальнего Востока не являлись равноценными с точки зрения ведения земледельческого

хозяйства. Наряду с областями, имеющими благоприятные почвенно-климатические

условия, были зоны, где успешные занятия земледелием при низком уровне агротехники

чрезвычайно затруднялись или были просто невозможны. Это в первую очередь

прибрежные и горные районы.

Помимо занятий по добыче пищи, трудовая деятельность населения первобытных

поселков бассейна Амура включала разнообразные домашние промыслы и производства:

изготовление орудий труда и керамики, деревообработка, выделка шкур.

Примечательной чертой неолитического времени являлось выделение поселков с

узкой специализацией в определенных производствах. Такая специализация предполагала

достаточно высокий уровень присваивающей экономики.

В неолите у племен Приамурья выявилось яркое самобытное искусство. Оно

проявилось не только в оригинальности орнамента на глиняной посуде, но и в рисунках на

камнях. Самыми известными являются наскальные изображения (петроглифы) на Амуре

у с. Сикачи - Аляна, у с. Калиновки, на реках Кие и Уссури у с. Шереметьева.

Все эти изображения - проявления одного и того же художественного

мировоззрения.

Специфическая особенность амуро-уссурийских петроглифов заключается в

наличии особых масок - личин. Маски широко распространенные у большинства народов

в прошлом, употреблялись как средство перевоплощения человека в духа.

Развитие сахалинского неолита протекало в схожих условиях. Большое количество

метательных орудий, инструментов для обработки шкур указывает на ведущее значение

охотничьего промысла. Определенную роль в системе жизнеобеспечения играли также

рыболовство и собирательство. В неолитических памятниках Сахалина еще не

прослеживается выразительных признаков экономики морского типа. Лишь в более

позднее время в этом регионе формируется культура морских охотников и зверобоев.

Обзор неолитических культур Приамурья позволяет отметить два важных момента:

1. связь, преемственность культур неолита с древнейшими на рассматриваемой

территории культурами каменного века. Это родство наиболее отчетливо

просматривается в традициях изготовления орудий труда и предметов

вооружения из камня;

2. пестрота археологической карты Приамурья в неолитический период. Каждая

культура выступает как самостоятельное, оригинальное явление со своими

традициями материального производства, быта, хозяйства.

Сопоставляя особенности развития культур севера и юга Дальнего Востока в

неолите, можно прийти к выводу о постепенном разделении исторических судеб

населения этих регионов. Если в предшествующее палеолитическое время связи северной

и южной частей Дальнего Востока были стабильными и активными, то для неолита

характерна переориентация в культурных контактах обитателей Северо-Восточной Азии,

связи с южными регионами ослабевают. Одна из причин этого явления обусловлена

формированием различных основ хозяйственного уклада и образа жизни у населения

севера и юга.

Неолит – это время, когда на смену относительному однообразию этнокультурного

развития приходит процесс индивидуализации культур отдельных этнических групп. -

http://www.protown.ru/information/hide/6513.html

Неолитическая культура Якутии формировалась в тесном контакте с остальными культурами Северной Азии и Европы. Особенно близко

сходство неолита Якутии с прибайкальскими культурами. Оно прослеживается начиная с древнейших этапов. Об этом свидетельствует прежде всего керамика. Почти на всем протяжении Лены вплоть до Жиганска, а может быть, и севернее распространяется характерная для Прибайкалья круглодонная керамика, покрытая отпечатками сетки-плетенки и украшенная по краю венчика круглыми вдавлениями. Облик поселений также находит ближайшие аналогии в таежном Прибайкалье и резко отличен от поселений бассейна Амура и Приморья.

Якутские неолитические племена связывают с районами Центральной и Восточной Азии шахматно-шашечная керамика и ступенчатые тесла южноазиатских типов. О другом направлении культурных связей, на этот раз с далеким западом, северными областями Европы, рассказывают уолбинские наконечники стрел. Замечательно, что аналогичные уолбинским по форме и технике изготовления пластинчатые наконечники имеются в инвентаре погребений неолитического могильника на Южном Оленьем острове Онежского озера, в Скандинавии и в соседних странах Западной Европы. Наконечники такого типа относятся в Европе к раннему времени, ко времени могил с ходами, около 2800—1500 гг. до н. э., а может быть, и ранее. Есть в Европе исходные с уолбинскими трехгранные наконечники стрел в виде напильника. Они появляются на севере Европы в памятниках типа одиночных захоронений в каменных ящиках, датируемых временем около 1500 г. до н. э.

Такое совпадение резко локальных для Северной Азии наконечников стрел с наконечниками из Северной Европы не является случайностью или результатом независимого, конвергентного развития. Здесь нужно видеть следы древнейших культурных связей племен европейского Севера с арктическими племенами Якутии и соседних с ней областей азиатской Арктики. В пользу такого предположения свидетельствует сходство погребального обряда уолбинских захоронений с оленеостровскими (красная охра), а также наличие на якутских поселениях изделий, похожих на североевропейские (полулунные ножи, отбойники из цилиндрических галек).

Несмотря на свою отдаленность от других племен эпохи неолита, обитатели крайнего севера Якутии не были, следовательно, от них целиком изолированы. -

http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/pdf31/31seferiades.pdf

An aspect of Neolithisation in Mongolia - the Mesolithic- Neolithic site ..

Mongolian Neolithic, & transference of technology

-

Чулуут — долина петроглифов

— Да будет ли когда конец этому перевалу? — с трудом прорываются сквозь надрывный рев мотора риторические возгласы нашего измученного водителя Якова Ивановича Здонова, — Да будь моя воля...

Как бы поступил Яков Иванович, будь его воля, я не расслышала. Но уверена — все было бы так же, ибо эту тряскую горную дорогу, буквально усеянную глыбами и валунами, все мы выбрали в дополнение к утвержденным планам экспедиции по собственной воле. Выбрали несколько дней назад в улан-баторской гостинице, где иркутский геолог П. В. Коваль и его товарищи рассказали нам об увиденных ими в маршруте изображениях, выбитых на скалах каньона реки Чулуут, по ту сторону перевала Хамар-дабан в Хангайских горах.

За годы работы нашей советско-монгольской историко-культурной экспедиции было открыто много центров наскальных изображений. На археологическую карту Монголии были нанесены петроглифы скифского, хуннского, древнетюркского времен. Мы видели даже палеолитические рисунки охрой — мамонта и... страуса. Долгие годы не встречались рисунки эпохи бронзы, но изображения запряженных колесниц заполнили и этот временной пробел.

За годы работы нашей советско-монгольской историко-культурной экспедиции было открыто много центров наскальных изображений. На археологическую карту Монголии были нанесены петроглифы скифского, хуннского, древнетюркского времен. Мы видели даже палеолитические рисунки охрой — мамонта и... страуса. Долгие годы не встречались рисунки эпохи бронзы, но изображения запряженных колесниц заполнили и этот временной пробел.Однако «белым пятном» на этой карте древнего искусства Монголистана оставалось творчество конца каменного века — неолита и энеолита. А судя по описаниям геологов, за Хамар-дабаном, на Чулуутских скалах, весьма вероятно, оставили свой след люди именно этой эпохи. И решение пробиваться туда было принято членами отряда сразу же и, естественно, добровольно, а Яков Иванович яснее других представлял себе, что нам предстоит испытать.

...Наконец-то выше нас только небо. Мрачное, ветреное, неуютное. Вокруг первозданная безжизненность. И дорога, круто падающая в хаос скал, кажется отсюда бесконечной.

— Ну теперь-то самое оно и начинается, — вроде бы даже с удовольствием сказал Яков Иванович. И это было действительно «оно», ибо как мы выкатились на базальтовую террасу, сложенную гигантскими монолитами, на которых сквозь густую и темную патину времени проглядывали силуэты древних рисунков, я объяснить не могу. Помню только, что первой моей мыслью было — рисунки не те, о которых рассказывали геологи. Но, следовательно, — уцепилась за эту мысль надежда, — геологи видели лишь часть наскальных рисунков Чулуута: так, может быть, вообще здесь, в Чулуутском каньоне, неизвестный еще науке очаг древнего искусства Монголии?

...Так два года назад началось это открытие. Два поисковых сезона метр за метром обследовали мы скалы каньона. И теперь можно сказать — надежда первого дня оправдалась.