-

Постов

2560 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

47

Тип контента

Информация

Профили

Форумы

Галерея

Сообщения, опубликованные Ермолаев

-

-

1 час назад, АксКерБорж сказал:

Ув. Ермолаев, таким образом вы омолодили тюркскую юрту почти на 4000 лет!

Ув. Кайрат-аха, это не мои соображения. Я цитировал достопочтенных специалистов:

"Обратимся к фактам. Ранним кочевникам евразийских степей — скифам, сарматам, гуннам, усуням и др. — юрта, вопреки мнению некоторых исследователей, известна не была. Для доказательства существования у них юрты ссылаются обычно на изображение жилища кочевников (I в. до н. э.— I в. н. э.) в одном из керченских склепов (склеп Анфестерия) [10]. Однако никаких черт, присущих юрте, у этого жилища (рис. 1, а) не было. Еще М. Ростовцев отмечал, что оно имеет форму двух поставленных одна на другую усеченных пирамид и держится на деревянном остове, главным образом на четырех столбах[11]. Неосновательна ссылка и на работы археологов[12], так как описываемые ими «юрты» у древних кочевников имели не складной решетчатый остов, а характерный для чума каркас из жердей [13].

Л. Г. Нечаева пишет в своей работе, что скифам времен Геродота была известна «примитивная коническая юрта» (т. е. чум); вместе с тем она признает, что пользуется термином «юрта» лишь «весьма условно» из-за неразработанности терминологии

Ряд авторов основывают свое мнение о существовании юрт у ранних кочевников — усуней ссылкой на стихотворение китайской принцессы Сиц Зюн, выданной замуж в конце II в. до н. э. за усунского гуньмо[15]. Однако из текста стихотворения следует лишь, что она жила в шалаше с войлочными стенами[16]. Не знали юрту ни хунну в Центральной Азии, ни гунны в Европе[17].

Имеющиеся источники позволяют сделать вывод о том, что скифы и другие ранние кочевники степей Восточной Европы пользовались либо разборными жилищами — шалашами с остовом (коническим или пирамидально-усеченным) из жердей, либо кибитками — неразборными передвижными жилищами на колесах[18]. Изображения кибиток мы видим на глиняных игрушечных моделях[19], а рисунок пирамидально-усеченного шалаша — в упомянутом выше склепе Анфестерия. Судя но моделям, пирамидально-усеченные шалаши устанавливались также на повозках (рис. 1, б; 6, 5, 6). Исходной формой пирамидалыю-усечепиого шалаша был чум, однако основные шесты его остова не скрещивались вверху, а как бы скреплялись квадратной рамой, на что справедливо обратила внимание Л. Г. Нечаева[20], но вряд ли с ней можно согласиться, что эта «рама» (скорее функцию скрепления выполняли отдельные палки-обвязки верхушек основных шестов) послужила прототипом дымового круга юрты. Сопоставив рисунок шалаша из склепа Анфестерия со сходной по форме игрушечной моделью кибитки, Л. Г. Нечаева высказала предположение, что стены подобных жилищ делались в виде плотного частокола[21]. Не говоря уже о том, что изгиб стены на упомянутом рисунке противоречит такому выводу (рис. 1, а) столь громоздкую конструкцию было бы крайне трудно перевозить на повозках. Логичнее предположить, что рассматриваемый шалаш имел остов из четырех конически установленных шестов с тремя квадратными обвязками из горизонтальных жердей (рис. 6,3), прикрывавшихся войлоком (рис. 6,4). Меняя длину некоторых из жердей, можно было несколько варьировать и форму жилища.

О знакомстве скифов с конструкцией конического шалаша с тремя основными шестами (рис. 6, 1, 2) свидетельствует описание Геродотом их «бани»[22].

У племен «скифского мира» в Центральной Азии и Южной Сибири во второй половине I тысячелетия до н. э., по всей вероятности, был распространен наряду с чумом и полусферический шалаш из согнутых в дугу жердей, верх которого укреплялся в скрещивании конически установленных жердей в центре жилища (рис. 6, 8, 9). Жилища из полусферически согнутых дуг известны еще поныне ряду кочевых скотоводческих народов Евразии. Рисунок жилища полусферической формы, в центре которого мы видим скрещивающиеся жерди (они могли быть и опорой конструкции, и служить для подвешивания котла над очагом), был найден мною в 1954 г. при раскопках одного из курганов казылганской культуры скифского времени в Туве[23](рис. 6, 7).

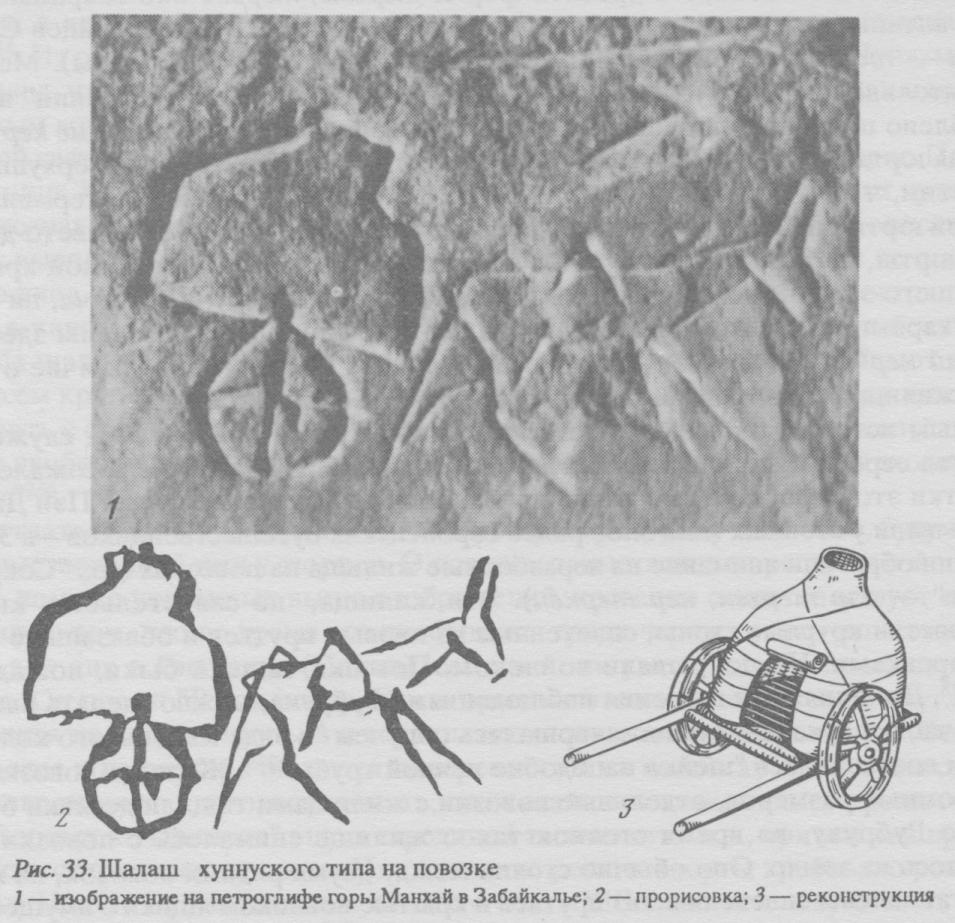

В центрально-азиатских степях у хунну не позднее конца I тысячелетия до н. э. начали употреблять более приспособленный к степным условиям и перевозкам на телегах неразборный куполообразный шалаш, полусферический остов которого сплетали из гибких ивовых прутьев. Куполообразный верх жилища переходил в невысокую шейку-дымоход. Основание шейки, вероятно, скреплял деревянный круг. По-видимому, употреблялись внутренние опорные столбы. Купол такого шалаша покрывался войлоком, защищавшим от проникновения влаги во время дождя. В холодное время года все жилище прикрывалось войлочными Покрышками (войлок получил широкое распространение у кочевых скотоводов еще в скифское время). О деталях конструкции этого типа жилища у хунну и сопредельных с ними народов можно судить по косвенным свидетельствам синхронных источников, а также по более поздним описаниям этого типа жилища, сохранявшегося у некоторых групп поздних кочевников. Назовем это жилище (рис. 6, 10) шалашом хуннуского типа.

Рисуя образ жизни хунну, один из китайских сановников в конце I в. отмечал, что у них «сплетенная ива служит домом, войлочная циновка служит крышей»[24]. Интересно в этом отношении и свидетельство китайской поэтессы Цай Вэнь-цзи, жившей среди хунну во II в. Она писала в своем стихотворении, что живет в куполообразном шалаше (цюнлу) с плетеными (лань-тань) стенами[25].

Уникальный рисунок жилища такого типа сохранился среди петроглифов, изображающих поселок рубежа нашей эры на известной Боярской писанице в Минусинской котловине (рис. 2). Здесь мы видим в конце ряда срубных построек юртообразное жилище со слегка конусовидным остовом и куполообразным верхом, переходящим в короткую и широкую шейку-дымоход. На остове видны четкие ряды горизонтальных полос, которые, очевидно, изображают волосяные веревки, стягивающие остов, сплетенный из ивовых веток. Верхняя часть жилища, по-видимому, покрыта войлоком, скрывающим детали конструкции. По поводу конструкции этого жилища высказывались различные точки зрения. Хотя М. П. Грязнов был прав, отказываясь считать его «войлочной юртой»[26], но нельзя согласиться с ним, что это жилище не могло принадлежать кочевникам, так как, по его мнению, в одном поселке не могли находиться постройки оседлого и кочевого населения. Но есть основания полагать, что уже в древности на зимниках у кочевников могли быть наряду с переносными и оседлые постройки.

Следует отметить, что хотя хуннуский тип древнего кочевнического шалаша с полусферическим плетеным остовом и короткой широкой шейкой на куполе не сохранился, но юртообразные постройки с плетеным остовом или его частями были известны у многих народов еще в недавнем прошлом. Жилище с плетеным остовом было, например, у дагестанских кумыков[27], а отдельные плетеные детали юрты использовались рядом народов Средней Азии, в том числе джемшидами, у которых еще в XIX в. дверь плелась из ивы[28].

Наиболее важный этап развития кочевнического жилища заключался в переходе к разборно-складному решетчатому остову стен жилища. Изобретение юрты и ее распространение относится к середине I тысячелетия н. э. и связано с древнетюркской средой. Это было одним из весьма крупных достижений культуры кочевников, знаменовавших переход от раннекочевнического к позднекочевническому этапу ее развития. Назовем такое жилище (рис. 3; 6, 14—17) юртой древнетюркского типа."

(http://nomadica.ru/biblioteka/se_76_4_vanshtein.html)

1 час назад, АксКерБорж сказал:

Очень интересный рисунок: наблюдаем использование рогатых копытных животных (быков?) в тяге одноосной телеги. Кажется, ежель не ошибаюсь, именно вы и говорили, что использование КРС в тяге - атрибут монголов, но никак не тюрков

Вот сведения о шивэй-монголах:

"Ездят на запряженных крупным рогатым скотом повозках с жилищем из грубой циновки (вероятно, это кошма, неизвестная китайцам. — В. Т.), похожих на войлочные кибитки туцзюэсцев...Для ночлега гнут [деревья], делая жилища, накрывают их грубой циновкой. Эти жилища при переезде грузят на повозку и везут с собой."

============================================

Вот более качественное изображение первого рисунка:

Что наблюдаем: опять одноосная повозка, запряженная уже не крупным рогатым скотом, а (судя по длине ушей и по морде) каким-то ослоподобным зверем - ишак, мул, лошак.

В китайских источниках как раз отмечается использование некоего животного в качестве наиболее пригодного для запрягания телег, при этом переводя слово еще и как "помесь жеребца и ослицы", т.е. лошак; в другом месте - как мул. При этом само слово очень похоже на тюрк. "катир" или монг. "качир" - мул.

-

1

1

-

-

3 часа назад, АксКерБорж сказал:

В тюркских языках слово "онгы-онгу" означает юг, южную сторону, тогда как "солгы-солгу" северную, левую сторону света.

В онлайн-словаре нашлось токмо сие:

юг-муж. только ед.; 1) (сторона света) оңтүстік; окна дома обращены на юг - үйдің терезелері оңтүстікке қараған; 2) (южная страна) оңтүстік жақ; жить на юге - оңтүстікте тұру

============================

Можете дать ссылку на словарь, где тюрк. "онгы-онгу" - юг; южная сторона?

3 часа назад, АксКерБорж сказал:Тем самым "Онгу" могло означать стену на юге страны (Могалистана).

Думаю образования таких названий как Тибет, Тангут и других похожи:

Тангут (танг - рассвет, тангут - страна на востоке, страна восходящего солнца)

Тобут (тобе - вершины гор, тобет - страны высоких горных вершин)

Мангут (манг - вечный?)

А почему у вас "-ут" стало обозначать "страну"?

1) Этноним старый, возможно, относится к хуннской эпохе. Лично моя версия из моей любительской работы по хуннскому языку:

- Древнетюрк. "taŋut" <= западно-протомонг. "taŋkа-d" (грубые; буйные; вульгарные; пошлые; негодные) <= западно-протомонг. "taŋkа-n" (грубый; буйный; вульгарный; пошлый; негодный) + аффикс множ. числа "-d" (аффикс множ. числа словах с конечным "-n", "-l", "-r" или "-č") <= западно-протомонг. "taŋkа" (грубиян; буян; пошляк; негодник; хулиган; бандит) + аффикс "-n" (аффикс прилагательных от именной основы).

- Среднекит. "tấŋ-ɣạ́uŋ"; по Бакстер-Сагарту среднекит. "tangh-henh" (党項) <= западно-протомонг. "taŋkа-n" (грубый; буйный; вульгарный; пошлый; негодный) + аффикс множ. числа "-d" (аффикс множ. числа в словах с конечным "-n", "-l", "-r" или "-č") <= западно-протомонг. "taŋkа" (грубиян; буян; пошляк; негодник; хулиган; бандит) + аффикс "-n" (аффикс прилагательных от именной основы).

2) Согласен. Только слово нужно разуметь как древнетюркское:

Proto-Turkic: *tepö (-ü)Meaning: hill, top; top of headRussian meaning: холм, вершинаOld Turkic: töpüTurkish: tepe, dial. depeTatar: tübɛUzbek: tepaUighur: töpäAzerbaidzhan: täpäTurkmen: depeOyrat: töböChuvash: tübǝ, töbe (NW)Yakut: töböDolgan: töböTuva: t`ejKirghiz: töböKazakh: töbeNoghai: töbeBashkir: tübɛBalkar: töbeGagauz: tepeKaraim: tebeKarakalpak: töbeKumyk: töbe===============================Отсюда перевод буквальный будет как "töpü-t" - "вершины; горы", где показатель "-t" - заимствованный из монгольских множественный показатель (<= "-d").3) Это скорее какой-то искаженный вариант этнонима "moŋgo-d" или "moŋgu-d" - в таком виде этноним записан в ранних китайских источниках (т.е. эти самые мэнгу-шивэй). -

16 минут назад, АксКерБорж сказал:

Так и здесь. Например, Березин переводит название стены как Онгу.

Собственно, тут надо отдать предпочтение Березину, ибо это "онгу" мы встречаем в этнонимии "пристенных" племен (онгуты; хонгираты).

А сам термин, видимо, есть сие слово:

Proto-Mongolian: *öŋgeMeaning: exterior, colourRussian meaning: внешняя сторона, цветKhalkha: öŋgöBuriat: üŋgeKalmuck: öŋgǝOrdos: öngöDongxian: ungieShary-Yoghur: öŋgö==========================Соответственно, среднемонг. "oŋgu" - "внешняя сторона [Китая]", т.е. Великая китайская стена.Крайне интересует тюрк. вариант наименования стены:"Хитайские государи, которых титуловали Алтан-хан, [в целях] охраны своего государства от племен: монголов, кераитов, найманов и кочевников тех окрестных местностей, построили стену, которую по-монгольски называют – утку (онгу), а по-тюркски – буркур (буркуркэ; буркэ; букуркэ)У вас есть идеи?-

1

1

-

-

8 часов назад, qabaq сказал:

Возможно это народная этимология. Возможно в 13 веке на монгольском так говорили. Как би ни было , даже сейчас звучит почти так же.

ойт-орманды (лесной)

ард-халық (народ) (Монгол-казах толь (словарь) Б.Базылхан.Улан-Батор. 1984 стр 365 и 46)

Халха-монг. "ойт" переводится как "лесистый"; более позднее сокращенное от "ойтой", что переводится более точно как "имеющий лес; с лесом", т.е. "покрытый лесом; лесистый". Это слово относится только к местности, но никак не к людям.

"Лесной" же будет "ойн" (на халха-монг.), раньше - "(х)ойин".

Это не возможно, а точно народная этимология, ибо "звучит почти также" и "звучит также" - разные вещи. Я вот лично даже не представляю, как "хойин арад" может преобразоваться в "ойрад". Тут, в общем-то и думать нечего, ибо прозрачная этимология как "близкие; союзные", т.е., собственно, "ойрад".

-

40 минут назад, qabaq сказал:

(В перевде с монгольского "ой" и "арат" переводятся как "лес" и "народ")

Это народная этимология. По-монгольски лесной народ будет как "oj-in irge-n"; для среднемонгольского - "xoj-in irge-n":

"Taulai ĵil ĵoči-i, baraun ğar-un čeriudiyer, Hoi-in irķen-tur morilaulba" = "В год Зайца (1207) Чжочи был послан с войском Правой руки к Лесным народам."

Даже были лесные татары:

"Из племени хойин-татар [происходили]: Самкар-нойон..."

Этноним "ojirа-d" <= монг. "ojirа-n" (близкий; союзный) + показатель множ. числа "-d".

-

8 минут назад, АксКерБорж сказал:

Кстати поход полководца Елюй Даши тоже пришпандорили к Халхе искусственно сделав из его рейда крюк, ложно поместив крепость Хотун в Халхе на Орхоне.

Хотя согласно источникам полководец пошел не на север через пустыню Гоби в Халху, а на северо-запад, где в районе Беш-балыка к нему примкнули татарские племена: онгираты, джаджираты, йусуты, таргутай, тамгалык, меркиты, хушины, нируны, а также уйгуры, цзубу и тангуты.

Это опять же мой Могалистан или Монголия Чингизхана на западной стороне Алтая!

Ан-нет, у нас есть карта по тем событиям (благодарность ув. Даиру):

В 12.07.2017 в 06:28, Ашина Шэни сказал:Китайская карта северо-западной границы империи Ляо

[Храпачевский, Р.П. "Татары", "монголы" и "монголо-татары" IX-XII вв. по китайским источникам //Этногеномико-исторический проект "Суюн". Серия "Материалы и исследования". Книга 3 "Исследования по истории восточноевропейских кочевников". Том 9 - Москва: Перо, 2015 - с.276]

Тут показаны большинство округов, откуда Елюй Даши собирал своих добровольцев для похода на запад: http://forum-eurasica.ru/index.php?/topic/167-тюрки-шато-и-онгуты/&do=findComment&comment=245907

Таким образом происходил этот сбор к востоку от излучины Хуанхэ.

10 минут назад, АксКерБорж сказал:Онгуты кочевали не только там, но и гораздо западнее, стену не охраняют в одном месте.

Охраняют с той стороны, откуда исходит угроза. В нашем случае онгуты должны были сосредоточиться у северо-западных ее границ на пути из Могулистана.

Охраняют с той стороны, откуда исходит угроза. В нашем случае онгуты должны были сосредоточиться у северо-западных ее границ на пути из Могулистана.

Так ведь к западу от онгутов у нас жили тангуты со своей собственной государственностью и со своим куском стены.

Отсюда, монголы наступали в районе к востоку от тангутов в районе жительства онгутов => Ордос и прилегающие земли к нему.

По онгутам тут эксперт ув. Даир-аха, он уж точно скажет что да как.

-

3 минуты назад, АксКерБорж сказал:

Последний их правитель Елюй-яньси умер за 100 лет до Чингизхана и написания Мэн-да Бэй-лу.

И, собственно говоря, что? Что вы хотели сказать? Там речь идет о Елюй Чу-Цае, киданине, служившему у чжурчэней, затем у монголов. Причем тут опять пишут "цидань-эр".

Собственно, как это вы различили "кидань-эр" (кара-китаев) и "кидань-эр" (киданей)?

5 минут назад, АксКерБорж сказал:когда кара-китаи откатились в свое государство на северо-западе Китая, а часть вошла в состав Найманского улуса на северной стороне Тарбагатайских гор.

Кто-то говорил про "книжное переселение народов"

Собственно, я говорил именно про начало XIII в.:

"Она отвратила Кушлука от христианства и заставила принять язычество. Одним словом, когда Кушлук нашел покровительство у гур-хана, ибо тот был великим государем, правившим всеми странами и областями Туркестана и Мавераннахра и имевшим множество войска, военного снаряжения, людей и свиты [хейл-у хашам], а предки султана Мухаммеда Хорезмшаха по договоренности обязались ежегодно доставлять [ему] сумму в три тысячи динаров и завещали [своим] потомкам, чтобы они были верны в том и никогда не ссорились с ним."

Там в тексте много указаний на локализацию Кара-китаев. Могу привести, ежель этого недостаточно.

11 минут назад, АксКерБорж сказал:Они ходили на Чин (Китай) с северо-запада. Это в мифе про великое книжное переселение они ходили на Китай через пустыню Гоби, о которой нет ни слова ни в одном источнике.

Если шли с северо-запада, то зачем им было проходить через стену в районе Ордоса, где жили онгуты?

"Хитайские государи, которых титуловали Алтан-хан, [в целях] охраны своего государства от племен: монголов, кераитов, найманов и кочевников тех окрестных местностей, построили стену, которую по-монгольски называют – утку, а по-тюркски – буркур. [Эта стена тянется] от берегов моря Джурджэ по побережью реки Кара-мурэн, между Хитаем, Чином и Мачином; истоки же ее – в областях тангутов и Тибета.

После того, когда Чингиз-хан напал на области Хитая, Алакуш был в обиде на Алтан-хана и по этой причине он передал Чингиз-хану [охраняемый им] проход [через хитайскую стену]".

17 минут назад, АксКерБорж сказал:Стена строилась китайцами от самого моря до Ганьсу и Турпана, и не от татар Чингизхана, а от тюрков начиная от хи и хунну, которые волна за волной населяли район Внутренней Монголии, а потом волна за волной уходили на запад:

Вы говорите про первую стену, которую построил достопочтенный Цинь Шихуанди. А их было ой как много, ибо нужно было перестраивать из века в век. Нынешняя стена - эпохи Мин.

Имеется, собственно, указание на "строительство" (точнее, достройку разрушенных участков) стены во времена монголов:

"...в целях охраны своего государства от племен: монголов, кераитов, найманов и кочевников тех окрестных местностей..."

-

5 минут назад, АксКерБорж сказал:

почему из Западного Казахстана?

Ну, кара-китаи у нас граничили с Хорезмом и жили западней найманов (к востоку от которых жили кереиты и монголы). Отсюда и расположение Каракитайского ханства в районе между Хорезмом и Найманами:

-

2 минуты назад, АксКерБорж сказал:

Почему монголы и почему из Западного Казахстана?

Ну, сами себя они предпочитали себя так называть.

3 минуты назад, АксКерБорж сказал:Далее граничили с Кара-Китаем и с северо-западным участком Стены

И поэтому "татары" решили гениально вторгнуться в Китай с севера?

Кстати, интересно у вас получается: жили от китайцев к северо-западу, а стену строили по северу

-

Только что, АксКерБорж сказал:

Мэн-да Бэй-лу, на который ссылаетесь говорит о западных кара-китатях, а не о восточных киданях.

Вы чем-либо можете подтвердить это? Вот, например:

"Ила Чу-цай (по прозвищу Цзинь-циy, [по национальности] киданец; иные называют его чжун-шу ши-лан"

Давно ли кара-китаи у чжурчжэней служат?

=======================================

Вот по тексту, кстати, локализация опять таки к северу от Китая:

"Местность у них за Цзюйюн З5 (в 100 с лишним ли к северо-западу от Янь 36) постепенно становится возвышеннее и шире, а за Шацзин (в 80 ли от уездного города Тяныпаньсянь) 37 кругом ровная и просторная, пустынная и бескрайняя.

[Здесь] изредка встречаются дальние горы — на первый взгляд как будто высокие и крутые, [но] когда подъезжаешь [к ним] ближе, [они] оказываются только покатыми холмами. Эта местность вообще покрыта сплошь песком и камешками.

Песок и камешки, которые [я, Сюй ] Тин видел, также не были крупные: лишь мелкий песок и маленькие камешки.

У них климат холодный. [Здесь] не различаются четыре времени и восемь сезонов года 38 (например, в “Пробуждении насекомых” 39 не было гроз). В четвертую луну и в восьмую луну часто идет снег. Погода меняется мало [в зависимости от времен года]. За последнее время к северу от заставы Цзюйюнгуань, например, в Гуаньшань 40, Цзиньляньчуань 41 и других местах падает снег даже и в шестую луну."

Примечания:

Цзюйюн, или *** Цзюйюнгуань — горный проход севернее Пекина протяженностью 20 км (см. “Большой словарь...”, стр. 458; ср. также Е. Bretschneider. Указ. соч., стр. 44, прим. 100).

36 *** или *** Яньцзин — современный Пекин (см. [“Большой словарь...”, стр. 1226).

37 Под *** Шацзин имеется в виду пункт в современном автономном районе Внутренняя Монголия, на территории бывшей провинции Суйюань. Этот пункт, по мнению Ван Го-вэя, был расположен в 40 км к северу от бывшего уезда *** Тяньшань, который при династии Юань занимал часть территории провинции Суйюань [см. “Большой словарь...”, стр. 131; Ван Го-вэй (2), стр. 3а-б].

38 ***. Имеются в виду 8 времен из 24-сезонного сельскохозяйственного года китайского лунного календаря, начинавшиеся приблизительно: 1) *** — зимнее солнцестояние — 22 декабря; 2) *** — летнее солнцестояние — 21 июня; 3) *** — весеннее равноденствие — 21 марта; 4) *** — осеннее равноденствие — 23 сентября; 5) *** — начало весны — 5 февраля; 6) *** — начало лета — 5 мая; 7) *** — начало осени — 7 августа и 8) *** — начало зимы — 7 ноября (см. Pi Chung-san and Ouyang Yi. A Sino-Western calendar for two thousand years. Pekin, 1957, p. 438).

39 *** — один из 24 сезонов начинается приблизительно 5 марта (см. там же).

40 ***. По-видимому, в современном уезде Фэнчэн автономного района Внутренняя Монголия [см. “Большой словарь...”, стр. 611 и Ван Го-вэй (2), стр. 3б].

41 ***. По-видимому, имеется в виду местность Цзиньляньчуань в современном уезде Гуюань на территории автономного района Внутренняя Монголия [ср. “Большой словарь...”, стр. 547 и Ван Го-вэй (2), стр. 3б].

-

18 минут назад, АксКерБорж сказал:

Нет, ув. Ермолаев, Мэн-да Бэй-лу, на который вы ссылаетесь, написан в начале 13 века и описывает кара-китаев на западе.

А в XIII в. по вашему киданей не было?

Заа, допустим якобы по киданями в Мэн-да-бэй-лу описаны кара-китаи. Тогда что, монголы по вашему из Западного Казахстана, что-ли?

-

8 минут назад, АксКерБорж сказал:

Вот вам карта, Моголистан Чингизхана (бывший Керейтский улус), Джете татарских племен (Семиречье нирунов) и Кара-Катай соседи:

Карта из Национальной библиотеки Франции (картограф Jean-Baptiste Nolin, 1657-1708 гг.).

А при чем тут XVII-XVIII в.в.?

-

Хотя нет, извиняюсь.

"На языке Хитая народ [ахл] Кара-Хитая называется Джидан-яр."

Собственно, кит. "цидань-эр" - "киданьские люди".

-

1 минуту назад, АксКерБорж сказал:

А вы пытаетесь в угоду упомянутого мифа о великом переселении пытаетесь отождествить с ними народ и государство в бассейне реки Ляохэ за 100 - 300 лет до событий, связанных с Чингизханом.

Ой, ув. Кайрат-аха, а что вы уж делаете в угоду своей версии

Вы вот аналогично пытаетесь в угоду своей версии уразуметь в "земле киданей" Каракитайское ханство, несмотря на то, что кара-китаи четко различались от киданей, ибо обозначали в своих источниках их не иначе как Западное Ляо (西遼 - совр. кит. "xī-liáo"), тогда как под термином "кидань" (契丹 - совр. кит. "qì-dān") всегда без исключений разумелись племена из долины Ляохэ.

Даже Рашид-ад-Дин разделял Хитай и Кара-хитай:

"Весною года барана, 1096 начинающегося с месяца шабана 607 г. х. [18 января – 16 февраля 1211 г. н.э.], когда Чингиз-хан соизволил отправиться в поход на страну [билад] Хитай, то, [опасаясь], как бы несколько из рассеянных [им] племен еще раз не объединились между собой и не восстали бы, он прежде всего послал в низовья [реки] в дозор две тысячи человек под начальством Тукучара из племени кунгират, которого называли Далан-туркак Тукучар, 1097 для того, чтобы, когда он [сам] пойдет на страну Хитай, тому быть у него в тылу в целях безопасности от племен монгол, кераит, найман и других, большинство которых он подчинил [себе], да чтобы и [его] орды были также в безопасности. После того как он принял эти предосторожности и организовал войска, он счастливо выступил осенью упомянутого года на завоевание областей Хитая, Кара-Хитая и |A 66б, S 189| Джурджэ, областей, которые монголы называют Джаукут, а по-хитайски Хитай называют Ханжин. 1098 Что касается границ этой области, то у Мачина, по ту сторону Кара-мурэна [Желтой реки], она [164] соприкасается с морем, Мачин же хитайцы называют Манзи; 1099 другая граница соприкасается с областью Джурджэ. Слово Джурджэ – название, употребляемое монголами, а на языке Хитая Джурджэ называют Ну-чи; 1100 третья граница [прилегает] к области и степи Кара-Хитая. Все те племена – кочевники и родственны монгольским кочевникам. Их язык [лугат], внешний облик и обычаи схожи между собою. На языке Хитая народ [ахл] Кара-Хитая называется Джидан-яр."

-

1 минуту назад, АксКерБорж сказал:

Другими словами, нам подсовывают вместе географической локализации Кара-Китая (Катая) на западе почти на 200 лет раньше существовавший где-то в Маньчжурии Ляо.

А при чем тут Ляо? Речь о коренных землях народа под именем "кидань", о бассейне реки Ляохэ. Государства-то не было уже давненько, но народ-то остался: тот же Елюй Чу-Цай, например.

Да и в случае с пониманием под "землями киданей" Каракитайского ханства будет выходить, что монголы впервые возвысились в Западном Казахстане (к северо-западу от кара-китаев), что мягко говоря звучит еще более сомнительно.

===============================

Также, как вы объясняете смежность земель Могалистана с Китайской стеной? Я что-то не припомню китайских стен в Джунгарии

"...в местностях с многочисленными летовками и зимовками, известных под именем Могулистана и принадлежащих народу кераит, как то: [по рекам и озерам] Онон, Кэлурэн, Талан-Балджиус, Буркан-Калдун, Кукана-наур, Буир-наур, Каркаб, Куйин, Эргунэ-кун, Калайр, Селенга, Баргуджин-Токум, Калаалджин-Элэт и Уткух, кои смежны с Китайской стеной. [Все народности] по настоящее время сидят и сидели [на всех этих местах] по [искони] обусловленному [древним обычаем] постановлению."

-

7 минут назад, АксКерБорж сказал:

Случайно не от них ли у них небольшой процент старкластера и право первых правителей называться сугубо чингизидским титулом хан?

Так старкласстер у нас теперь прерогатива тюрков...ну-ну

-

1 час назад, АксКерБорж сказал:

Еще один вывод, что старкластеры (их компактное и многочисленное присутствие) - это сугубо современное Казахско-Китайское приграничье и смежные с ними районы с обеих сторон - в Казахстане это Джетесу (Чете) и юг Восточно-Казахстанской области, в Китае это самая северная часть СУАР (не считая ушедших в 13 веке вниз по Иртышу поколений ашамайлы кереев и уаков).

Чего не скажешщь о других регионах Казахстана и о современной Монголии.

Моя версия о Могалистане (Монголии, улусе) Чингизхана и Керейтско-Меркитского улуса, а позже кочевого Могалистана (не путать с гористыми районами, населенными уйгурами!) , еще позднее казахского Улу джуза в этих же районах подтверждается с каждым днем больше и больше!

Не забываем и о Джунгарском ханстве здесь же. По ходу не зря его самые первые правители назвались ханами, значит можно подозревать, что они имели на то древнее право будучи какими-то отпрысками чингизидов, потому что среди ойратов/калмыков чингизидов нету априори.

Ув. Кайрат-аха, для подтверждения вашей версии вам необходимо самое главное: объяснить крайне "удивительную" локализацию коренного юрта монголов XIII в. именно в Монголии, к северу от Китая, к северо-западу от киданей (бассейн Ляохэ), вдоль Китайское стены от уйгуров (как вы сказали, горных районов Могалистана) до Чжурчжэ (Дунбэй) на восток и т.д.

1) "Земли, на которых впервые возвысились татары, расположены к северо-западу от [земель] киданей". - Мэн-да-бэй-лу.

2) "Государство черных татар (т. е. северного шаньюя) называется Великой Монголией. В пустыне имеется гора Мэнгушань, а в татарском языке серебро называется мэнгу. Чжурчжэни называли свое государство “Великой золотой династией”, а потому и татары называют свое государство “Великой серебряной династией”" - Хэй-Да-Ши-Люэ.

3) "Все их юрты простираются от пределов страны уйгуров до границ Хитая и Джурджэ в тех областях, которые ныне называют Могулистан."

-

1

1

-

-

11 часов назад, кылышбай сказал:

т.е. средневековый кереит (хэрэйд) в единственном числе будет керен, кереч, керел или керер или просто хэрье?

Однако, нельзя исключать и возможность слов-исключений, когда показатель множ. числа "-d/-t" ставится и к конечным гласным. В письм.-монг., например, "busu-d" (другие) от "busu" (другой).

Тогда, оригинальное слово может быть и "kerei". Впрочем, это может быть просто вариацией "kerei-n" - в письм.-монг. и бур. это частое явление, существование вариантов одного слова с конечным "-n" и без него.

-

11 часов назад, кылышбай сказал:

т.е. средневековый кереит (хэрэйд) в единственном числе будет керен, кереч, керел или керер или просто хэрье?

Нет, будет "kerei-n" (что более всего вероятно) и другие вариации с "kerei-", так как в ССМ встречается именно "kerei-t".

Сомневаюсь, что слово в таком виде мы найдем в живых языках; скорее, это диалектальный кереитский вариант общемонгольского "kerije-n", кой канул в небытие вместе с ханством Ван-хана.

-

Только что, Kenan сказал:

А слова "керей" с "й" в конце без множ. "ит" нет в монгольском языке?

Нет.

И немного поправлю: множественное число не "-ит/-ид", а "-d" - используется при конечных "н", "ч", "л", "р", заменяя их.

-

6 минут назад, кылышбай сказал:

так сибирские татары это не такой относительно монолитный этнос как скажем вы калмыки. там у них т.н. субэтносов куча. логично что генетически и антропологически они имеют отличия между собой

Вот часть большой карты Сибири XVII века по ясачным уездам или чем-то подобному. Собственно, этнотерриториальное деление сибирских татар (только тут аккуратно надо востоке - там еще и чулымцы и иже с ними):

-

Только что, Kenan сказал:

Ув. Ермолаев, есть ли в монг. языке слово "керей" или "гирей"?

Полагаю, вы про сие слово:

Proto-Mongolian: *kerijeMeaning: crow, ravenRussian meaning: ворон(а)Khalkha: xerē(n)Buriat: xirē, xeŕēKalmuck: kerɛ̄Ordos: kerēShary-Yoghur: kǝrī===============================Соответственно, этноним "kerejt" или, скорее, "kerejit" является [возможно] вариацией письм.-монг. "kerije-d" - множ. от "ворон", т.е. "[люди]-вороны", "племя ворона".Возможно, в кереитском (ежель, он монгольский) было исходное слово в виде "kereji-n" как диалектная вариация. -

В 22.08.2017 в 21:09, Руслан (татар) сказал:

Только вам надо доказать, что монгольский язык старше тюркского.

Крайне не ясен термин "тюркский". Вы разумеете какой-то конкретный язык, пратюркский?

Вообще, по сути нет понятия "самый древний" в лингвистике, тем более по отношению к современным языкам. Всяк язык уходит своими корнями в древность (если, только, не современные искусственные языки типа тенгвар, дотракиен, квенья, клингон и т.д.). Языки на пустом месте не появляются и даже искусственные образованы по подобию реальных языков, кои, собственно, и имеют естественное происхождения (дробление-развитие и т.д.).

Собственно, как вообще языки появились: у далеких наших предков (кажется, уже у Homo ergаster) появились зачатки речи, представленные первичными комбинациями звуков, кои несли определенную "базисную" семантику (понятия объектов природы; местоимения; первичные термины родства...). Затем, началось расселение по миру наших предков, и, соответственно, разделение исходной группы людей на две - те, что остались в "колыбели человечества" и те, что ушли в поисках новой жизни. Эти две группы, будучи еще едины, говорили на одном прапрапра...языке (прачеловеческий, так называемый). Однако обособление двух групп вызвало и обособление языковых "центров", т.е. это способствовало дроблению первоязыка на две группы - "коренную" и "новую". Затем, от этой "новой" группы отделялись уже другие группы, кои также обосабливались, и кои со временем возымели большие изменения в своих языках. И т.д. и т.д.

То есть, каждый язык - результат дробления праязыка и последующего его собственного развития.

Собственно, не понятно, что вы разумеете под "старше". В смысле, раньше обособился (откололся) от праязыка (в данном случае, праалтайский)? Ну, ежель так, то все таки по Дыбо и Старостину дату разделения тюркских и монгольских языков определяют как примерно около 3500 г. до н.э. (+/- 100-200 лет). То есть, они одномоментны по рождению, если можно так сказать.

В 22.08.2017 в 21:09, Руслан (татар) сказал:(есть доказательства, например схожесть татарского и индейского)

Это уже, скорее, влияние восточных ностратиков (предков праалтайцев, эскомосо-алуетов, дравидов и уральцев). О (близком) родстве это не говорит ни коим образом, так как америндские языки уже совсем другая песня; там такая структура, такой синтаксис, что жуть просто...

Также крайне смущает, что использовали в сравнении современный татарский язык, а не, хотя бы, древнетюркский. Да и к тому же схожесть, если и доказали в той статье, то только в рамках ограниченного списка "культурной" лексики. Была бы лексика "базисная" - другое дело, а так это просто бродячие слова, переходящие от одной группы к другой.

-

В 21.08.2017 в 22:09, Eger сказал:

Ну, раз глагол "жечь; калить" в значении существительного, тогда уж по-современному - зажигалка. Те спички, простые щепы в сере, действительно были зажигалки - попробуй ка разжечь топливо в печи или костер тлеющим трутом, а такие "спички", как раз для этих целей самое то.

Ну, теперь осталось выяснить по слову "искра" - huǒ xīng ér хо синъ эр

Какова её, искры (в том значении, что она имеет быть в огниве или современной зажигалке), этимология?

О, здесь интересно. В два этапа:

1) "huǒ" (огонь; пламя; пожар; очаг; жаровня; жечь; палить; подвергать действию огня) + "xīng" (сверкающий, искрящийся, блестящий; разбросанный, разрозненный, редкий; мелкий, лёгкий, брызги, капли; яркое пятно) = основа "huǒ-xīng" - редкий/легкий/мелкий огонь; огненные брызги/капли = искра;

2) "huǒ-xīng" (искра) + "ér" (словообразующий суффикс при основе существительного, первоначально в уменьшительно-ласкательном значении, ныне в значительной степени утраченном) = "huǒ-xīngr" - "искра" по всем правилам китайского словообразования.

Устройство юрты

в Обычаи, терминология родства, этикет народов Центральной Азии

Опубликовано

Тяжелые - разумеете двухосные? Ну так там на рисунке одноосная телега с одним бычком. Равно как и сегодня в Монголии:

Собственно, я никоим образом не иронизировал. А так, монголам таки и спицы не чужды:

("Горы Куйтун, моя палатка и монгольские двуколки. Утро после первого снега. Горные хребты, которые мы пересекали, были совершенно безлесны и представляли собою степь или же по их северным склонам полосами спускались отдельные рощи лиственицы, березы, сосны и осины, южные же были безлесны. Только самый высокий из хребтов на половине пути был покрыт негустым лесом на обоих склонах. Рис. 1 дает понятие об этих степных горах Северной Монголии; это котловина в хребте Куйтун, где мы ночевали и где ночью выпал первый снег. На снимке видна моя палатка и двуколки с багажом перед запряжкой" - http://www.rgo-sib.ru/book/geo/10.htm)